漱石の弟子・松岡譲を訪ねる(新宿区立漱石山房記念館・田端文士村記念館訪問レポ)

近代文学好きの友人から「夏目漱石の弟子の松岡譲のことをまとめてくれないか」というリクエストをもらいました。ちょうど漱石山房のギャラリートークに参加したばかりだったので、現在東京都下で見られる松岡譲関連の展示を集めたら面白いのでは、と思い、訪問記録を兼ねて記事を書くことにしました。

「越後の哲学者」松岡譲について

左から久米正雄、松岡譲、芥川龍之介、成瀬正一。

明治二十四年(1891)年、新潟県生まれ。小説家、随筆家。別号鴉山人(あさんじん)。東京大学哲学科卒業。在学中、芥川龍之介らと第三次、第四次「新思潮」発刊。主著に『法城を護る人々』『敦煌物語』『漱石の漢詩』がある。夏目漱石の長女筆子の夫。昭和四十四(1969)年七月没。

松岡の文学者としてのスタートは、帝大に在学する学生たちが興した『新思潮』という雑誌。芥川龍之介、久米正雄、そして菊池寛といった若き才能の中に、松岡譲も名を連ねています。彼らの目標は、当時文壇で確固たる地位を築いていた作家夏目漱石に作品を読んでもらうこと。毎週木曜日に漱石山房で行われる「木曜会」にできたばかりの雑誌を持参し、漱石の講評をもらうことに希望を抱いていました。

いち早く劇作家として注目されていた久米正雄、夏目漱石に『鼻』を激賞され前途が開けた芥川龍之介らの友人として漱石の門を叩いた松岡は、出身地の新潟と、彼一人が哲学科だったことを所以として、漱石から「越後の哲学者」の綽名をもらっています。

しかし、長岡市にある大きな寺の長男として生まれた松岡は、卒業後の進退に悩んでいました。そんな彼に作家としての道を示したのは、同人仲間である芥川でした。

私が大正六年大学を出た年、家とのいざこざがあって迷っていた時、私を励まして「文章世界」に作品を発表させようとしたのは芥川だ。(略)これが短篇の「法城を護る人々」で、たしか広津和郎の作品と一緒に登場したかと思う。これは、こうした彼の好意の裏付けがあったのだ。

芥川と松岡は、英文科と哲学科、別の科にいながら仲は良く、共に木曜会に通い、旅行先から手紙を出し、暇があれば散歩をするという間柄でした。

本郷台からお茶の水を通って、駿河台下の丸善支店で本を見て、その裏のパウリスタというコーヒー店で休む。それでもまだしゃべり足りない時には、日本橋の丸善本店までのす。大体これが学生時代芥川との散歩コースだった。

しかし、久米正雄と漱石の娘・筆子と松岡の間に厄介な恋愛関係のもつれが起きると、親友だった久米と松岡は疎遠になっていき、久米に気兼ねした芥川も自身の結婚式に松岡を呼ばず、夏目家で暮らしていた松岡宛に結婚通知状を出しました。以降「新思潮」の仲間としての付き合いは薄れていきます。

(大正7年)松岡譲様 二月一日 龍(葉書)

おたづねに従ひ御返事する

僕は明二日結婚する 細君は当分うちに置いて僕だけ横須賀で下宿ずまひをするつもり

鎌倉にはまだ適当な借家が見つからない

とにかく貧乏で悲観してゐる

これが僕の書いた唯一の結婚通知状だ この後も書かないだろうと思ふ 頓首

(二伸 約束上成瀬へもよろしくしらせてくれ給へ)

松岡は男手を欲していた夏目家の期待に応え、夏目筆子(漱石の娘)と結婚。失恋話を赤裸々に書いた久米の小説が元で文壇から離れることになり、代わりに漱石の書斎で、思索と夏目家に残された資料を管理をする日々を送ることになります。

没後の再評価

久米正雄との諍いをきっかけに、文壇から松岡を締め出す動きがあり、ほとんどの人に知られることなく消えていった作家と思われていましたが、没後その功績を再評価する動きがあります。

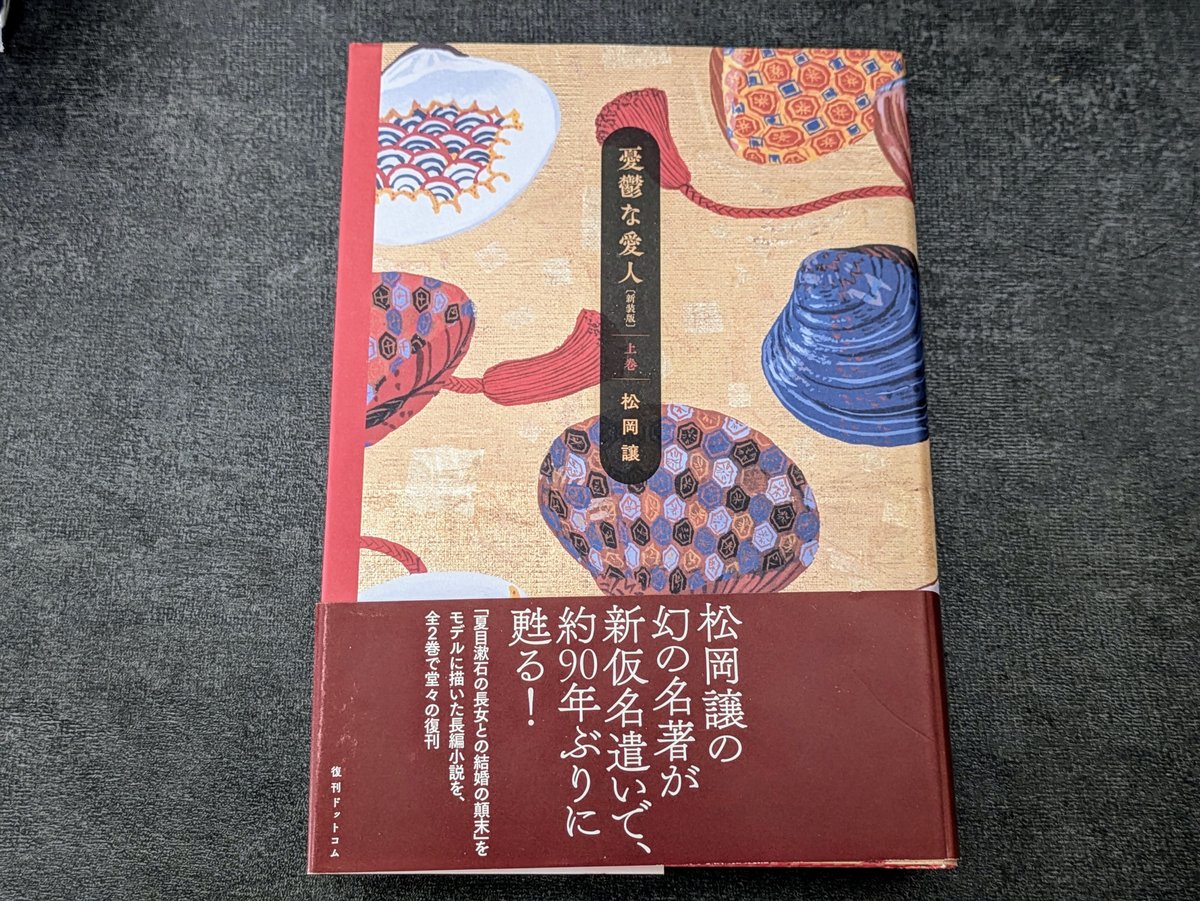

1.『破船』で描かれた愛憎模様を再構成した『憂鬱な愛人』が90年ぶりに復刊

松岡が夏目家の令嬢・筆子と結婚するまでのいきさつが書かれた長編小説。かつて久米正雄の名を高めた『破船』と同じ題材を、当事者でありながら客観的な筆で描き切っています。

本の内容についてはつみもとさんのnoteが詳細です。

松岡の娘で作家の半藤末利子さんは、自身が生まれる前に起きた事件の顛末をあらかじめ知っていたのですが、松岡の書き様が非常に客観的だったので、『憂鬱な愛人』を読んでも久米を嫌いにならなかったといいます。また、松岡へのバッシングを煽ってしまった久米は、晩年に手をついて謝ったとのことです。(『漱石の印税帖』父に代わって娘よりあとがきより引用)

2.代表作『法城を護る人々』が2024年11月に復刊

法蔵館より、#松岡譲『法城を護る人々』の復刊が2024年11月頃と予定連絡が入りました。大正12年(1923年)に発刊されて、101年目にして再登場です。現代文に編集され、読みやすい内容とのことです。お楽しみにお待ちください。 pic.twitter.com/waCXzZLs7y

— Penac(長岡ペンクラブ)公式 (@Penac_official) August 26, 2024

雪深い北国の寺を舞台に、僧侶である父と子の葛藤が描かれた作品。その前身となる『護法の家』には、松岡自身と思われる息子が、親に向かって「一時も早くこの腐敗した教界から足を洗つて下さい。」と詰め寄る場面があります。宗教界の問題を内部から真向批判する内容だったために、関係者の反発が大きかったといわれています。

本の評価や内容については、近代日本文学と仏教を研究されている見理文周さんの「『法城を護る人々』再検」が参考になります。

2024年9月、東京都内で見られる展示2種

1.新宿区立漱石山房記念館

「テーマ展示 漱石山房記念館 初版本コレクション」

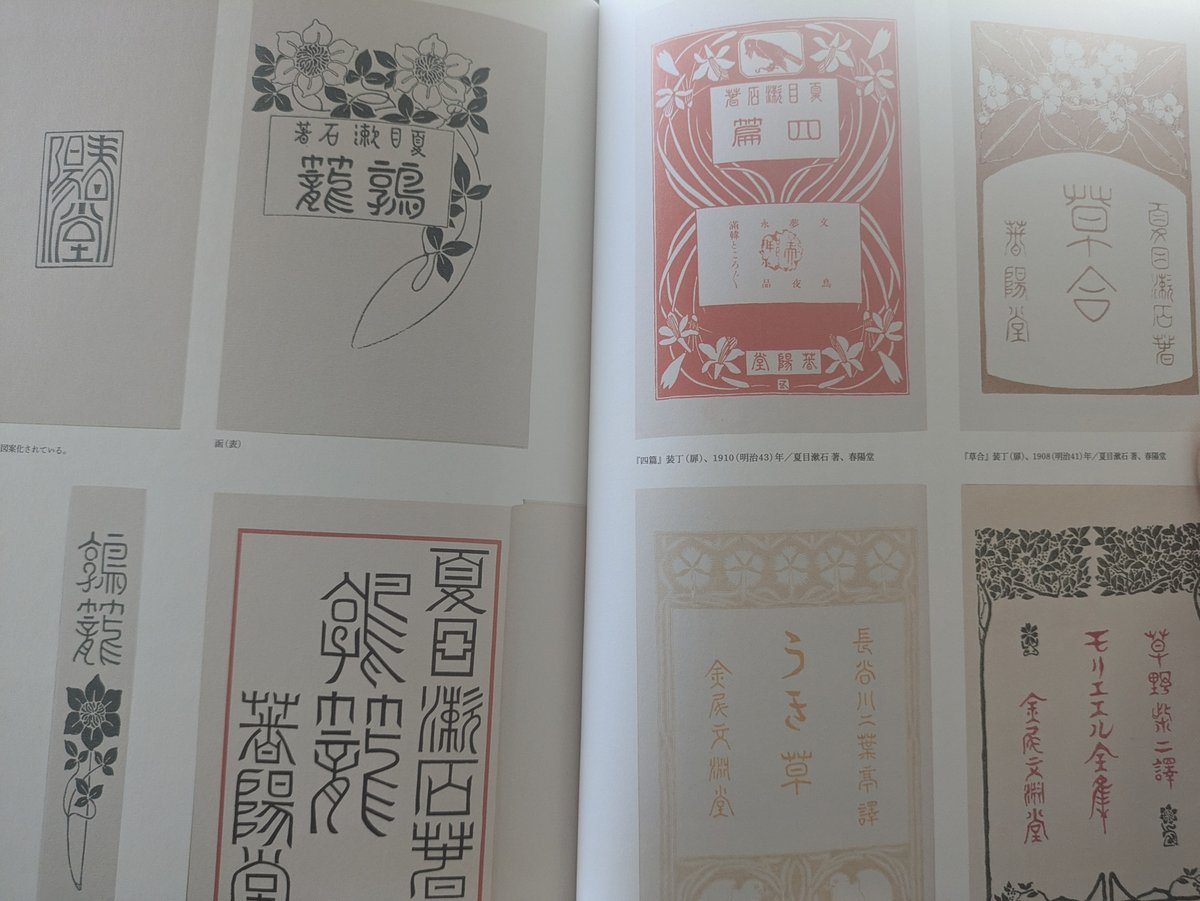

夏目漱石の名作を彩る本の装丁や挿絵にフォーカスした展示に、松岡譲の言葉や資料が引用されています。

松岡譲は『猫』を指して「美本」と呼んでいます。(『漱石の印税帖』より)

美しすぎて恐ろしい本

中学生時代、書店で見つけた漱石の本について「恐れのようなものを感じて手が出せなかった」という感想を残している松岡。美しい装丁や挿絵へのこだわり、そして群を抜いた漱石の才覚に惹かれ、書籍を愛読しました。

漱石は中編の装丁について、 「表紙の模様は上巻よりよくできている」と述べています。

『こころ』の初版本

会場には、漱石自ら装丁一切を手掛けた『こころ』の初版本も。その序に綴られているとおり「装幀の事は今迄専門家にばかり依頼してゐたのだが、今度ふとした動機から自分で遣つて見る気になつて、箱、表紙、見返し、扉及び奥附の模様及び題字、朱印、検印ともに、悉く自分で考案して自分で描いた」そうです。(『夏目漱石辞典』古川久編より)

小説だけでなく絵も好きでよく描いたという漱石ですが、実は本の装丁にまでお金をかけられず、自分で手掛けることになったのだとか。

会場には、漱石の書籍がどれくらい売れたのか、ということを詳細に記した松岡の著作『漱石の印税帖』関連の展示もあります。新聞記事や松岡が印税帖を書き写した貴重な資料も展示されています。

学芸員さんの解説を聞くととても面白いので、次回9月15日(日)のギャラリートークも参加してみては。(14時~14時30分。参加は無料です)

「初版本コレクション」では『鶉籠』や『四篇』『草合』の初版本も展示中。

余談『三重吉挿話』

美術や工藝に造詣が深かった松岡は、夏目家や弟子たちの家から漱石の遺稿が売りに出されることになると、その身元鑑定人のような立場で立ち合いをつとめることになります。鈴木三重吉が所蔵していた『虞美人草』の売立の顛末を書いた『三重吉挿話』では、『虞美人草』の原稿が赤門前の松屋の原稿紙に書かれていたこと、和紙で裏打ちをして桐箱に収められた見事なものであったことが書かれています。

お土産も充実しています。

見逃し注意!『漱石山房記念館だより』

漱石山房記念館では、7月7日まで『門 ―夏目漱石の参禅―』というテーマの展示を開催していました。「芥川龍之介 松岡譲宛書簡(大正5年12月17日付)」には、敬愛する夏目漱石への哀惜が綴られています。展示替えにより現在資料は観覧できませんが、『第16號 漱石山房記念館だより』に詳報が出ていますので、興味がある方は是非手に入れてください。地下1階の図書室前に置いてあります。

「初版本コレクション」の展示は10月6日(日)まで。

松岡は芥川の悪筆について「天二物を与えず」と冷やかしたそうです。(『二十代の芥川』より)

2.田端文士村記念館

第四次『新思潮』の頃の松岡の交友を知りたい、という方は北区の『田端文士村記念館』へどうぞ。企画展『友情から生まれたもの 文士村の青春アンサンブル』を開催中です。

知られざる第四次新思潮の別冊解説

館内の中央に据えてある第一章は、芥川龍之介の学生時代の友情を中心に構成されています。第四次『新思潮』の復刻本や芥川の『仙人』の原稿とともに、「木曜会」で漱石先生に見てもらう本を作ろうとした松岡の解説が展示されていました。

「創刊号は三百部刷ったか三百五十部かなんでもその程度で、五百部は刷る度胸がなかった。勿論、寄贈第一号は漱石先生宛で、次の木曜会には感想を聴きに行こうという段取りであった。」(「第四次新思潮」『復刻版『新思潮』第一次~第四次別冊解説』)

「第一章 芥川龍之介×学友」より引用

創刊号には芥川龍之介『鼻』、久米正雄『父の死』、松岡譲『罪の彼方へ』などが掲載された。

文学者の幅広い交友が見られる展示なので、ひとつひとつは小さいのですが、回遊すると時代の流れが手に取るようにわかる仕掛けになっています。

萩原朔太郎と室生犀星が作った詩誌『感情』や、室生が芥川に贈った九谷焼の鉢、菊池寛と芥川が合作した「日本古來の藝術文化」色紙、石井鶴三作の「菊池寛」色紙、直木三十五の「文壇新語辞典」など、近代文学好きの人なら見所が満載です。

展示は9月21日(土)まで。展示終了後は展示替え休館に入るのでご注意を。

田端は芥川龍之介が大学時代から終生住み続けた土地です。友人であった松岡もやはり田端によく通ったようで、芥川家の印象を『二十代の芥川』に残しています。

田端の彼のいわゆる澄江堂にはよく行った。

まだ木の香の新らしい中々凝った家で、彼の書斎は二階だった。そこには白雲先生の「方外」の二字額、それから赤井明啓の木彫りの額、それから後には漱石の「風月相知」の四字額もかけてあったと思うが、気持ちのいい部屋だった。漱石の生前、「中央公論」の滝田樗蔭がしきりにその家をほめたので、漱石も一度行ってみようと遊意を洩らしていたが、これは果さなかった。当時の滝田は、芥川には目がないという惚れっぷりだった。

その家は空襲で焼けてしまい、現存していませんが、跡地で北区が「(仮称)芥川龍之介記念館」という建物を建設予定です。また、跡地に残っている「旧居跡」の看板も確認できました。田端文士村記念館のすぐ近くにあるので、田端にお寄りの際は一緒に行ってみてください。

書斎に招かれた気分で中を見ることができるかも…(2026度年完成予定)

「初版本コレクション」のギャラリートークに参加したことをきっかけに、楽しい記録が書けました。気になる展示があれば、また書きたいと思います。リクエストがあれば、Xやnoteのコメントをお願いします。

引用させていただいた本の著者やnote作者様、ありがとうございました。不備があればご一報ください。