後村上天皇の足跡をたどって

南朝の二代目である後村上天皇(義良親王)の聖蹟を紹介します。

※後村上天皇は畿内各地を行在所としていますが、ここでは滞在期間の長いものを取り上げています。

1.多賀城 義良親王6歳〜10歳

[訪問:2023年11月]

建武新政の期間、親王は北畠顕家らとともに陸奥国に下っていました。

╋━━

1333年11月

陸奥国多賀国府に入る

1334年5月

親王の号を賜る

1336年3月

京都花山院にて元服、陸奥太守に任命され任地へ

1337年1月

霊山(福島県)に遷る

━━━╋

多賀城政庁跡の北には、後村上天皇を祀る多賀城神社があります(創建は昭和27年)。

神社の境内には、天皇を顕彰する碑もあり、とても嬉しい気持ちになったことを覚えています。

2.吉野行宮 後村上天皇11歳〜21歳

[訪問:2023年5月、2024年4月]

親王はやがて、北畠軍の西上に伴い畿内に帰還します。

╋━━

1338年2月

吉野に入る

1338年9月

伊勢大湊から出航するも吹き戻される

1339年3月

吉野に帰還、皇太子となる

1339年8月

践祚(即位は10月)

━━━╋

吉野朝宮跡(南朝妙法殿)は、金峯山寺の蔵王堂に向かって左手の石段を下った先にあります。

そしてこの道の左側に、南朝の四代天皇の歌碑が。

(後村上天皇、新葉和歌集)

わが宿と頼まずながら吉野山 花になれぬる春もいくとせ

(長慶天皇、新葉和歌集)

3.賀名生行宮 後村上天皇21歳〜27歳

[訪問:2024年5月]

四條畷の戦いで楠木正行を失った南朝。高師直の侵攻を前に、天皇は吉野を去ります。

╋━━

1348年1月

紀州を経て賀名生に遷幸

1352年2月〜閏2月

男山に行幸

1352年5月

賀名生に還幸

━━━╋

賀名生(あのう)という地名は、もともと「穴生」だったのが天皇の思いにより「加名生」とされ、後に「賀名生」となったそうです。

ちなみに五條市の中心部に近い場所にある栄山寺も、天皇の行宮跡とされています。

4.男山行宮 後村上天皇25歳

[訪問:2024年4月、5月]

後村上天皇は観応の擾乱による南朝方の優勢を好機と捉え、1352年初頭、山城国の男山(石清水八幡宮)に一時行宮を移しました。

京阪石清水八幡宮駅から歩いてすぐの住宅街の一角に、行宮を示す石碑が建っています。

「八幡吉野」という地名を見て、もしかして…南朝の名残だったらいいな、と思いました。

石清水八幡宮へは駅からケーブルカーで行けるのですが、今回は天皇も登ったであろう道を自分も体験したいと思い、男山ハイキングコースを歩きました。行きは坂の緩やかな表参道を、帰りは急な石段の続く裏参道で。夏でなければ気軽な登山として楽しめる道でした。

そして本殿の少し奥に行くと、展望台があります。男山が交通の要衝であることを実感すると同時に、天皇はこの地から京都奪還の思いをより一層強くしていたのだろうなとしみじみ感じました。

5.天野行宮 後村上天皇27歳〜33歳

[訪問:2024年5月]

自らも戦場を往来していた天皇は、山深い賀名生では不便と考え、やがて河内国に進出しました。

╋━━

1354年10月

天野山金剛寺の食堂及び摩尼院を御座所とする

1358年7月

金剛寺にて七夕の歌会を行う

1359年12月

檜尾山観心寺に遷幸

━━━╋

まずは金剛寺から。

金剛寺の境内に入ると、食堂前に天野殿の碑が建っていました。

境内中央の桜の木は、天皇お手植えのものと伝わるそうです。

そしてここから塀一つ隔てた場所に、摩尼院もあります。この日は事前予約なしでも内部を見学することができました。

建物の中には御座所も再現されていて、まるで目の前に後村上天皇がいらっしゃるかのように感じました…。

そして観心寺。

こちらには、境内に入ってすぐ右手の池の中に天皇の碑が建っています。

6.住吉行宮 後村上天皇33歳〜41歳

[訪問:2024年5月、7月]

南朝は幕府の内訌に乗じて再び勢いを盛り返し、天皇は天野山から摂津国住吉に進出。その後病で亡くなるまでの8年間、この地に行宮が置かれました。

╋━━

1360年9月

観心寺を発ち摂津国住吉に行幸

1368年3月

崩御。檜尾山陵に葬る

━━━╋

住吉大社南の住宅街の中には、住吉行宮跡が残されています。

この日は扉が開いていたため、中まで参拝することができました。

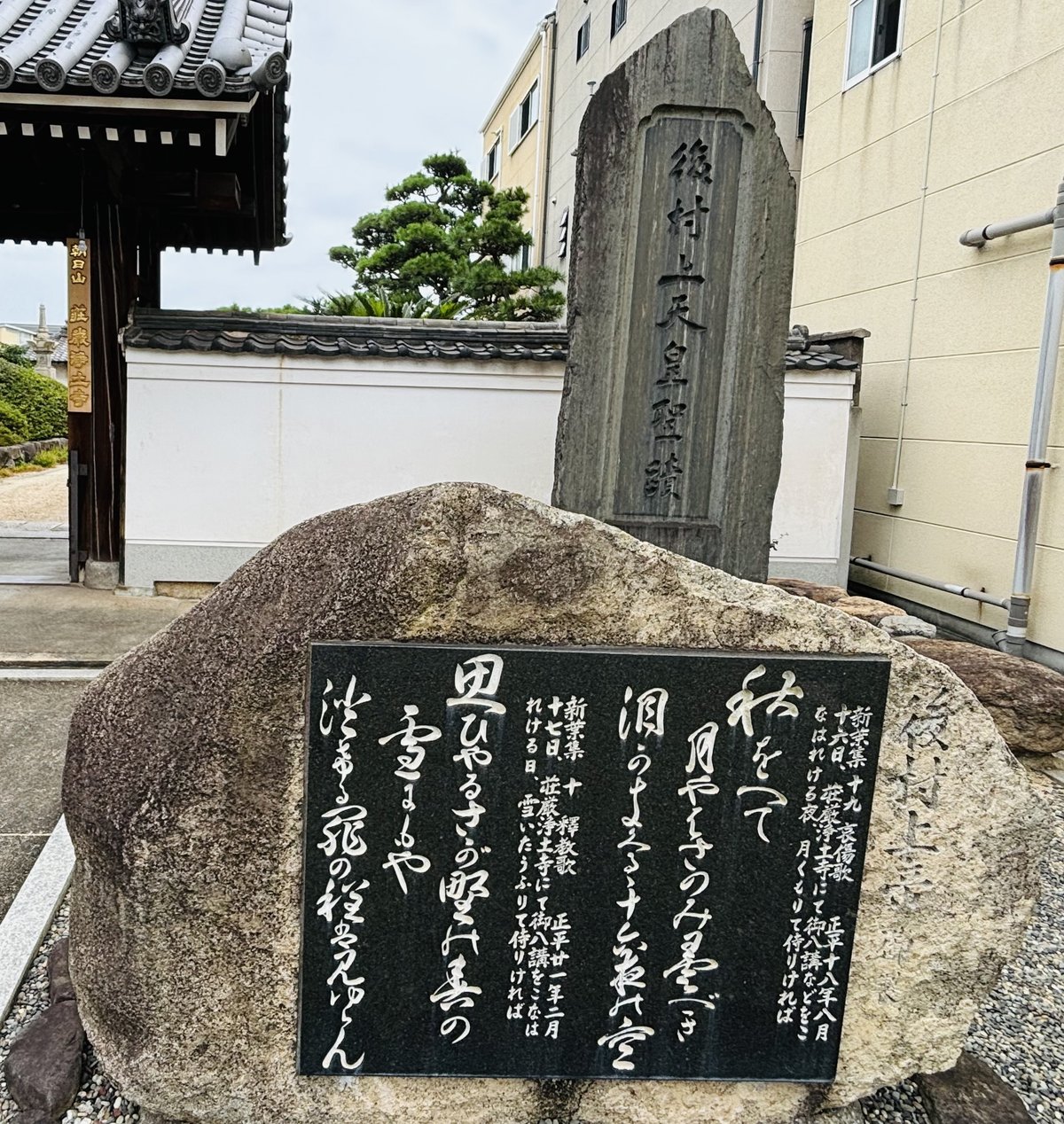

また、住吉大社の東側には、後村上天皇が法華御八講のため行幸した荘厳浄土寺もあります。

╋━━

1363年8月

後醍醐帝供養のため行幸

1366年2月

後嵯峨帝供養のため行幸

━━━╋

(新葉和歌集)

思やる嵯峨野の春の雪にもや 消ける罪の程はみゆらん

(新葉和歌集)

7.檜尾陵

最後に、住吉で崩御した天皇が葬られた檜尾陵です。

天野行宮のところで紹介した観心寺の境内に御陵があります。

[訪問:2024年5月]

緩やかな石段をしばらく登って、天皇にご挨拶🙏

幼くして奥州へ赴き、吉野に戻ってまもなく即位、その後畿内各地を移動しながら約30年もの間南朝を導いた後村上天皇。

心から尊敬、そして感謝の気持ちでいっぱいです…。

最後までお読みくださりありがとうございました。

参考:木村武夫『後村上天皇の聖蹟』1943年

──────────────────────

(追記)

木簡体験イベントにて制作