『「シン・ウルトラマン」のセクハラ疑惑』2022-06-09

※本ページはセンサイクロペディア【シン・ウルトラマン】の項からも転送されます。

庵野秀明企画・脚本、樋口真嗣監督による2022年の映画。1967年の初代『ウルトラマン』の時代設定を現代に置き換えたリブート作品である。

なお、「新(ウルトラ)マン」と呼ばれるのは1971~72年に放映された『帰ってきたウルトラマン』の主人公(ウルトラマンジャック)の通称のひとつであり、本作ではない。

懐かしの特撮ヒーロー番組のリブート映画なんてものは、大体がデザインと雰囲気をわざと地味めにして、ヒロインとの微妙な交流エピソードを交えながら初期の怪人を数体倒し「彼の戦いは始まったばかりだ...…」的に終わってしまう。

そんな単なる「暗くしただけのビギンズもの」に陥りがちなイメージがある。

だがそうではなかった。

本作は最初(というかその前)から最後のゼットン戦までを見事に描き切ったのである。

しかし公開直後、SNSでフェミニスト達が「セクハラ描写」と騒ぎたてた。

しかし正常人から見れば、そもそも作中で「セクハラ」が行われていたなどということ自体に気付かない人も多く、「一体どこがそうだったのか?」と首をかしげる人が続出した。

ウルトラ怪獣かっとびランドとウルトラマンM730ウルトラ怪獣攻げき技大図鑑うろ覚えくらいの知識しかないけど、シンウル楽しかったよー。セクハラ描写はどこがそうなのか全然分からなかった。つか、女は気合い入れるために自分の尻を叩くことすら許されないってどんだけお上品なのよ。

— simasimacco (@simasimacco) June 3, 2022

シンウルのセクハラ指摘の話を聞いて「え⁉️どこが??」って思って

— 徳田明子 6月11日~26日 【美人画ボーダレス弐展】みうらじろうギャラリー (月火曜休) (@kurage3gou) May 17, 2022

どのシーンか説明読んでも

「え⁉️あれが??💦」としか思えない🥲

この世の全ての人が大満足で心地いい映画なんて作れるわけないのだから

雑音を気にせず「シン仮面ライダー」を作って欲しいなと思うだけ

にしても重箱の隅としか…

私は女なんですけど、別にシン・ウルにセクハラ描写は感じなかったなぁ

— うに (@uni___tabetai) May 16, 2022

自分の尻を叩くことにエロさある…?

そう見えるってことはそう考えてるんだと思うんですけど、違うんですかね~?

今回はそのセクハラ疑惑を検証していこう。

実際のところフェミニストが何を指してセクハラ呼ばわりしたのかというと、「禍特対」の女性メンバー・浅見弘子にまつわる以下のシーンである。

「尻を叩く場面」

「巨大化した場面」

「ウルトラマン(変身前)に体臭を嗅がれる場面」

この3種だ。

まず、尻を叩くのは自分で気合を入れるためにポン!と叩くのがメインであり、同僚女性にも一度される(ウルトラマンの変身前である神永もされる)ものの、男性から女性に対してする場面は一度もない。はっきり言って気になるような描写ではない。

また浅見が「巨大化」した状態で現れる描写。

知らない人がいるかもしれないので一応説明しておくと、本作の下敷きになっているのは、原作の第33話『禁じられた言葉』。メフィラス星人によってヒロインの「フジ隊員」が巨大化させられるエピソードである。この話は会田誠【巨大フジ隊員VSキングギドラ】の元ネタにもなっている。

本作の劇中では、この異常な状況が一般人に撮影されたうえネットに上げられ、挙句「見えそうで見えない○○」などと心無いキャプションを付けられており、元のサイズに戻った浅見が憤慨する場面がある。

これにはメフィラスも、一部地球人の下劣さに対する理解が足りなかった旨を謝罪して、超科学力をもって動画を消去する。

そして浅見がウルトラマンに体臭を嗅がれるというのは、地球人を巨大化させるのに使われた機械「ベーターボックス」の隠し場所を探すための手がかりとして、彼女が機械に残していた「匂い」のデータを記憶する必要があったためである。

つまりいずれも、地球人にとって羞恥や抵抗感を覚えることを無神経に、淡々と行う宇宙人たち、という彼らの「異文化」感を向上させるのに貢献している描写なのだ。

もともと初期ウルトラシリーズの宇宙人はかなり前衛芸術的なデザインになっているが、言動の部分であまりにも所帯じみていればそれも台無しになってしまう。彼らが「子供に分かりやすい悪者」に路線変更されていた1980年、バルタン星人(いわゆる6代目)が吐いた「お釈迦様でも御存知あるめぇ」という啖呵が今でもファンの間で笑いの種になっているように。

実際、性に対する無神経さがなければ、彼らの異文化感はおおいに失われていたに違いない。こうした異文化のすれ違いの演出に割く時間の余裕は、本作にはこれ以上ほとんどないからだ。なにしろ「暗くしたビギンズ」どころか、前史のウルトラQから振り返って最終話までをリブートしているのだから。

逆に、これ以外の部分で宇宙人たちに「地球の文化が分かってない仕草」をさせると、地球人より遥かに科学的に高度な存在である宇宙人たちの脅威性を削ぐことになりかねない(ウルトラマン自身にはそのような描写があったが、これは彼が味方であり、脅威より親しみを強調させる意義があったことと、彼が原作に準じ地球に来たばかりだったからだろう)。

特にメフィラスはウルトラマンより先に地球に来ていたことを自慢し、地球人の格言をこれ見よがしに連発する「地球通気取り」のキャラクターであった。だからこそ彼がいくら地球のことわざを乱発しても、先述のバルタン星人6代目のような失笑をされなかったのだが、その彼さえも疎かったのが「性」についての感覚の分野だったのは、非常に理に適っている。地球人が公にしたがらない部分だからだ。

つまり彼らの地球人理解度が甘かった分野が「下世話で性的なこと」だったのは、敵宇宙人の文明性・神秘性を、異文化感と両立させるという意味で最適な選択ですらあったのだ。

……というような説明をすると「そもそもメフィラス星人の話を選んでリブートする必要はあったのか!」と言い出すのがフェミニストクオリティである。

ところが、これにも途轍もなくしっかりした意義がある。

『禁じられた言葉』に登場する「巨大フジ隊員」は、視聴者を驚かせる意欲が先行した、いわば出落ち感のある演出であり、物語としては不条理感さえ醸し出している。

本来、このエピソードは特に『ウルトラマン』という物語全体の流れに影響を与える回ではないし(そもそも昭和特撮にそんな回は希少である)、メフィラス星人も毎回現れては撃退される「その回の敵」でしかない。

しかし本作では、この不条理なエピソードを「地球人にウルトラマンのような戦闘力を持たせる技術の試用」と位置付け、その危険性を知って宇宙人達が地球人そのものを事前に滅ぼそうとする――というクライマックスに繋げているのだ。

それは単なるいちモンスターの襲来ではなく、ウルトラマン自身もその一部に過ぎない「宇宙人側」の巨大な意志であり、それに抗う地球人とウルトラマンという絶望的な構図が示される。

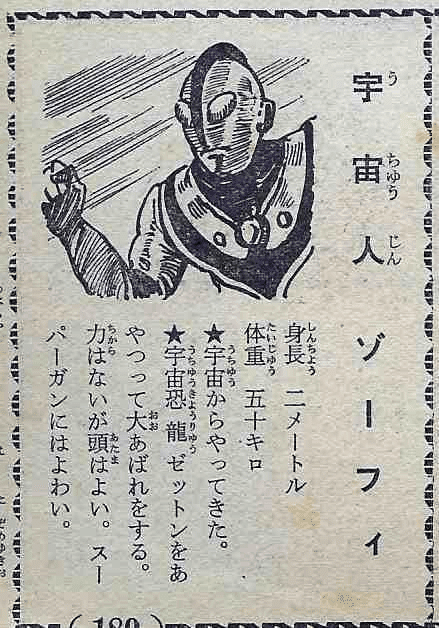

だからこそ、その使者として最強最後の敵ゼットンを繰り出して来るのが、原作のゼットン星人ではなくウルトラマンゾフィー(本作では「ゾーフィ」)なのだ。

この「ゾーフィがゼットンを操る」というのは原作当時の児童誌に書かれていた誤情報(というか、おそらくは本編が作られる前に出版社に提供された初期設定)だったのだが、こんな小ネタと単発の珍エピソード「巨大フジ隊員」を結びつけ、絶望的なクライマックスを作り上げた脚本は実に素晴らしい。

郡司真子の空論

ライター業、連絡はDMでどうぞ。匿名・別名義での依頼も相談に乗ります。 一般コラム・ブログ・映画等レビュー・特撮好き。