【neopronouns】

「新代名詞」の意味。

周知のとおり英語には本来「性別を限定しない人間を指す、3人称単数の代名詞」が存在しない。英語圏のフェミニズムないしポリティカル・コレクトネスはこの状態を性差別的であるとして、様々に「ジェンダーニュートラル」な言い換え語を考案してきた。

こうした新しい代名詞をneopronouns(ネオプロノウン)と呼ぶが、数十はくだらないアイデアが現れては忘れられている状況のようである。

なお英語の場合、既存の代名詞の頭の子音部分を削除するか他の文字に置き換え、後半部分は従来の活用を残すというやり方で作られているものが多い。つまりほとんどが所有格はr(またはs)、目的格はm、所有代名詞はrsで終わる。

以下いくつかのneopronounsを紹介する。

【they, their, them】

現状、おそらくもっとも広く使われている言い換え。

中学英語で習うように、theyは「彼ら、彼女ら、それら」を意味する、本来は複数形の代名詞である。

多くのフェミニストは、これを無理やり単数形にも代用させることで「ジェンダーニュートラル」な言葉遣いを実現しようとしている。

この場合、動詞の活用は三人称単数の活用になるのではなく、theyが主語になる場合の通常の活用を踏襲する(たとえばthey was~とはいわずthey were~のままである)。

ただし再帰代名詞themselvesについてはthemselfと「単数化」することも多い。

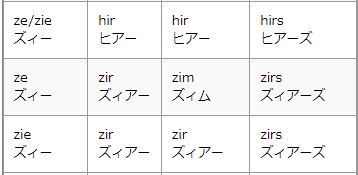

【ze/zie, hir/zir, hir/zir/zem, hirs/zirs】

ジェンダークイアやノンバイナリーのグループでよく使われる。2015年頃から使われ始めたという。主格(ze)以外の活用については頭文字がzのままの場合とhに切り替わる場合が混在しているようである。

2016年12月11日、イギリスのオックスフォード大学が学生に対して、heやsheの使用をやめzeを使うよう推奨した……という話が英紙サンデータイムズで報じられた。同紙によれば同大学の学生連合が発行したリーフレットに、トランスジェンダーの学生に対する配慮としてzeの使用を推奨していくと書かれていたとしていた。

日本でもハフィントンポストなどがこの記事の内容を報じている。

しかしその後、学生連合は報道の内容を否定。zeの使用を推奨した事実はなく、そのように書かれたリーフレットも実在しないとした。

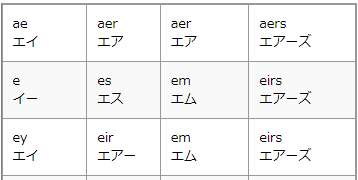

【e/ae/ey, aer/eir/es, aer/em, aers/eirs】

※【スピヴァック代名詞】からも転送。

数学者マイケル・スピヴァックが著書"The Joy of TEX"(1983)の中で提唱したことが特に有名なneopronounsのひとつ。

それ以前から、確認されている中で最も古いロジャーズ(1890)によるものをはじめ、ほぼ同じ発想のものが繰り返し提唱されている。そのために表記ゆれが特に激しいneopronounsである。

その後、リンゼイ(1920)、エルバーソン(1975)、マッケイ(1980)などによって使用されている。

これらの中には主格がAEやEyになるものもあるが、総称してスピヴァック代名詞と呼ばれている。

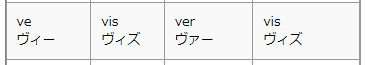

【ve, vis, ver, vis, verself】

1971年、Everywoman誌の「Manglish」と題されたコラムでバーダ・ワンが提唱した。

【co, cos, co, coself】

メアリー・アロバンの考案した言い換え。

【she, heris, herm】

イナ・デンズモアが考案。

【tey, ter, tem, ters】

1972年にMs.誌創刊号で、ケイト・ミラーとケイシー・スウィフトが発案。theyとその活用形からhを抜いて作り出したもの。

【xe, xyr, xem, xyrs】

「ズィー、ズィアー、ズィム、ズィアーズ」と読む。

近年になって使われ出した単語。

2014年、カナダ、バンクーバー市教育委員会がトランスジェンダーへの配慮として取り入れようとしたもの。

一部のネットニュースでは「he,sheをやめて」と従来の言葉が禁じられるかのように報じられたが、これは誇張でありトランスジェンダーの生徒が本人の意思に応じて代替的に使用されることを想定されており、むしろ「xeの使用も許可する」というニュアンスに近いようである。

しかしながらかなりの反発が保護者等からあり「違和感がある」「子供たちを混乱させるものだ」と批判を受けている。

【na】

ジューン・アーノルドが1973年の小説『コックと大工』の中で提唱。

たいていのneopronounsは、指す相手の性別が分からないか不特定な場合、あるいは呼ばれる本人が望んでいる場合に代替的に使用されるが、アーノルドはhe, sheをなくしてnaのみを使用するという提案をしている。

【per, pers, per, pers】

1976年のSF小説『時を飛翔する女(Woman on the Edge of Time)』の中で、作者マージ・ピアシーが作り出した未来社会で使われている単語。personに由来する(personそのままで使われることもある)。

その他のneopronouns

・fae, faer, faer, faers

・ne, nir, nem

・thon

・Sie

などがある。

また英語圏以外でも同様の試みは行われており、たとえばスウェーデン語ではhe,sheに相当する単語がそれぞれhanとhonであるが、henで代用することが提唱されてきている。

参考リンク・資料:

https://jp.indeed.com/career-advice/career-development/gender-neutral-pronouns

資料収集等、編纂費用捻出のための投げ銭をお願いします!↓

ライター業、連絡はDMでどうぞ。匿名・別名義での依頼も相談に乗ります。 一般コラム・ブログ・映画等レビュー・特撮好き。