【営業虎の巻2】ニーズとウォンツとは

営業研修講師の海老原です。

私は実在のアカウントを題材に実践力を鍛える営業ヒアリング研修を行っています。営業ヒアリング研修では、ヒアリングから提案まで行います。ここで最も重要なのは顧客ニーズヒアリングスキルです。

顧客ニーズヒアリングを理解するために、ニーズとは何か?ニーズとウォンツの違いについて解説します。

営業虎の巻シリーズ第2回はニーズとウォンツについて解説します。

1.ニーズとウォンツとは

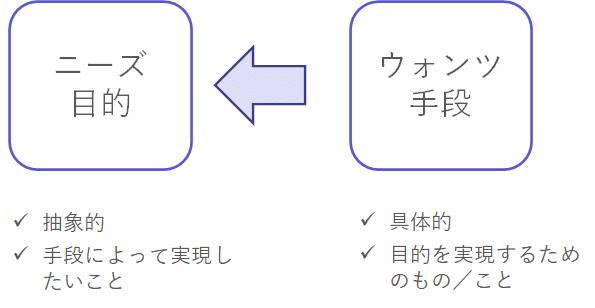

ニーズとウォンツは、目的と手段の関係で考えるとわかりやすいでしょう。

1-1.ニーズとウォンツ具体例

ニーズとウォンツの具体例を記載します。例えば「水が欲しい」は手段で、その目的は「のどの渇きを癒やしたい」です。

【ニーズ(目的)】【 ウォンツ(手段)】

のどの渇きを癒やしたい(目的)→ 水が欲しい

かっこよく見られたい(目的)→ ブランド品の服が欲しい

部屋が寒いので快適になりたい(目的)→ エアコンが欲しい

部屋が寒いので快適になりたい(目的)→ 暖かい服が欲しい

部屋が寒いので快適になりたい→ 暖かい飲み物がほしい

注意すべきは、同じ目的を満たす複数の手段があり得るということです。

これがウォンツだけでなくニーズを理解すべきる理由です。数ある手段から顧客の目的を満たす最適な手段を届けることがマーケティングの役割です。

1-2.目的と手段の連鎖でニーズを掘り下げる

目的と手段は連鎖します。ウォンツは「なぜ?」「その目的は?」「そうすると何がうれしいか?」という質問で構造的に考えることが可能です。

「ノートパソコンが欲しい」というウォンツを、3回の「なぜ」という質問で掘り下げた例を示します。

ノートパソコンが欲しい(ウォンツ)

なぜ? → 自宅で仕事がしたいから

なぜ? → 通勤時間の無駄を減らしたいから

なぜ? → 家族と一緒に過ごす時間を増やしたいから

欲しいもの(ウォンツ)から質問によりニーズを掘り下げた例を2つ示します。例は、実際に受講生に自分のウォンツを上げてもらい、講師が質問することで深掘りしたニーズです。

若手女性社員は、なぜ電動自転車が欲しいか

若手女性社員から「電動自転車が欲しい」というウォンツがでました。ここでは、単に自転車ではなく「電動自転車であること」がポイントです。

質問で掘り下げていくと「モテたい」というニーズにたどり着きました。

ここまでくると、電動自転車の代替品、は大きく広がります。ダイエット食品、化粧品、合コン紹介、など先の例と同様ニーズを掘り下げなければ思いつかない代替手段が発見できます。ニーズ掘り下げることで、幅広いウォンツ候補が発見できました。

若手男性社員は、なぜ車がほしいか

若手男性社員から「車が欲しい」というウォンツがでました。どうやら車種に対するこだわりはないようです。

質問で掘り下げていくと「ぐっすり寝たい」「睡眠の質を上げたい」というニーズにたどり着きました。

ここまでくると、車の代替品、は大きく広がります。快眠ベッド・枕、睡眠薬、夜スマートフォンを触らない、など先の例と同様ニーズを掘り下げなければ思いつかない代替手段が発見できます。

1-3.ニーズは質問しないととわからない

ニーズとウォンツの視点から、なぜニーズヒアリングが必要か考えます。

お客様が話す言葉ほとんどウォンツです。「あれが欲しい」「これがしたい」という手段の話です。

なぜ顧客が話すことは、ほとんどウォンツなのか。それは目的より手段の方が、頭の中で具体的イメージを描きやすいからです。

「ウォンツは話しやすいが、ニーズは話しにくい」と認識ください。

一方、目的は抽象的です。そのため、顧客ニーズヒアリング力、言い換えればウォンツをニーズに変換する力が必要です。

2.BtoBのニーズとウォンツとは

ニーズとウォンツの本質は、BtoBでもBtoCでも変わりません。ただし、考え方が異なる部分もあるためBtoBニーズの特徴を確認します。

2-1.個人と異なる企業の購買意思決定

BtoB営業が法人企業の購買意思決定について押さえておくべき特徴があります。

BtoB購買意思決定は経済合理性で決まる

突き詰めれば「リターン > コスト」の成立

ソリューション営業が目指すはリターン最大化

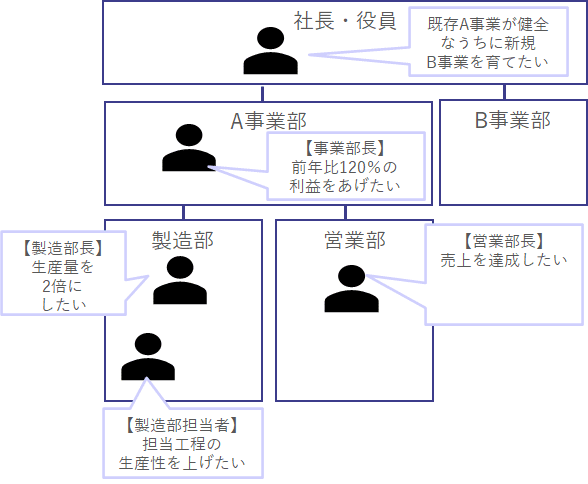

2-2.企業ニーズは組織構造で変わる

ニーズは、なぜ?という質問を繰り返すことで構造的に考えられることを示しました。

企業ニーズは、上記とは別に顧客の組織構造と比較しながら、どの視点からのニーズなのか確認することが必要です。

組織構造によってニーズが大きく異なる例を示します。

①製造部担当者:担当工程の生産性を上げたい

②製造部部長:製造部の生産量を2倍にしたい

③営業部:売上を達成したい

④A事業部事業部長:前年比120%の利益を上げたい

⑤社長・役員:既存A事業が健全な内に新規B事業を育てたい

このように企業ニーズは、組織の誰の視点からみるかで大きく異なります。よって、BtoBニーズは組織構造とセットで把握します。

3.ヒアリングで把握すべきニーズとは

ソリューション提案で把握すべき顧客ニーズとは、どんなニーズでしょうか。

3-1.ヒアリングすべきは上位階層の顧客ニーズ

BtoBの顧客ニーズヒアリングでは「誰の視点のニーズか?」を意識します。「担当者のニーズを効いて提案したら上司にとっては重要なニーズではなかった」は、顧客ニーズヒアリングでありがちな失敗です。

なぜ上位階層の顧客ニーズヒアリングを優先するか。それは課題解決インパクトが階層が上がるほど大きくなるからです。課題解決インパクトが高いニーズを発見し、その解決策を提案すべきです。

顧客担当者とだけ面談するときも、担当者ニーズだけでなく組織ニーズまでヒアリングします。例えば、「これは部にとってはどういう意味があるか?」「事業部の視点からはどんな課題がありそうか?」という視点をもって顧客ニーズヒアリングします。

3-2.課題解決は定量的に示されなければならない

BtoBでは、顧客ニーズと課題はほぼ同義です。ソリューション提案とは課題解決とも言えます。顧客企業にとって課題はたくさんあるはずです。どの顧客ニーズが優先されるでしょうか。

法人企業の購買意思決定は、顧客にとっての経済合理的メリットの有無で決まります。

経済合理性判断のポイントは顧客価値が定量化されていることです。定量化されてない価値は購買価格に反映されません。つまり、顧客ニーズヒアリングでは、定量化された経済価値まで掴む必要があります。

3-3.どこまで経済合理性を説明できるか

工場向け消耗品を例に顧客向け説明の例を示します。

① 寿命が長いです。 ×

② 寿命が1.5倍です。

(定量化がコスト・リターンにつながっていない) ×

③寿命が1.5倍なので、トータルコストは●%減です。

(コスト減を定量化) △

④寿命が1.5倍なので、トータルコストは●%減です。

(コスト減を定量化)

さらに交換回数が減り稼働率が上がります。 (

定量的リターンにつながっていない △

⑤寿命が1.5倍なので、トータルコストは●%減です。

(コスト減を定量化)

さらに交換回数が減り稼働率が●%あがります。 それにより工場から出荷する商品Aの生産量が▼%アップします。 (リターンを定量化) 〇

①は顧客価値が定量化がされていません。一方、②は定量化はされていますが、「寿命が1.5倍」だけでは直接コスト・リターンにつながっていません。寿命が延びる分のトータルコスト減を計算して初めて顧客の経済的メリットになるのです。

同様に③,④では顧客の経済的メリットが説明されていません。リターンを計算することで初めて価格に反映可能な価値になるのです。

このように顧客ニーズヒアリングでは単に課題感だけでなく、経済合理性を説明する定量情報まで把握します。

■ロジカルシンキング講師のビジネスナレッジ

https://project-facilitator.com/needs-and-wants/

(文責:プロジェクトファシリテーター 海老原一司)