学生起業への挑戦~日本の未来を切り拓く、若き潜在起業家たち~

(1)はじめに

今回のトピックは、「学生起業/大学発ベンチャー」。

近年、学生起業家たちの活躍を目にする機会が増えており、それぞれが持つ独創性で革新的なアイデアが世に広がっています。

特に、大学発ベンチャーは、日本経済に新しい活力を注入するための鍵であるとともに、次世代のイノベーションを生み出すための重要なキーファクターです。さまざまなチャレンジを乗り越え、未知の領域へと進む彼らの活動は、日本社会がこれまで打破できなかった常識を打ち破ると共に、その革新的なアイデアで人類が今後直面する社会的課題解決への道筋も示すことでしょう。

しかしながら、大学発ベンチャーの全容に焦点を当てた研究や調査は限定的。まずは、その実態把握/理解が、大学発ベンチャーの増加や効果的な支援活動への第一歩となります。

本記事では、経済産業省(東京商工リサーチ)が実施した「令和4年度産業技術調査事業 大学発ベンチャーの実態等に関する調査」の成果を参考に、日本における大学発ベンチャーの現状、取り組み、そして今後の飛躍の可能性について解説を行います。

また、直接的に大学と関連しない起業活動についても、「学生起業」として解説しております。

記事の詳細は、以下をご確認ください(画像をクリックすると、記事へ飛びます)。

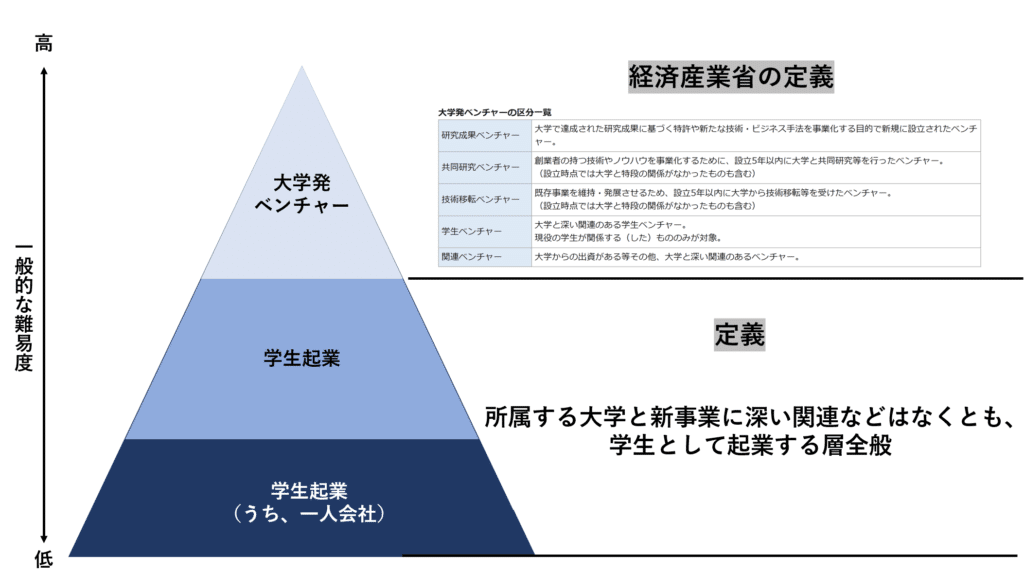

なお、記事内にあります、「大学発ベンチャー」、「学生起業」の関係性を以下のように捉えて記事を執筆しております。

最初に、頭の中の整理としてご認識いただくと、記事の内容がより理解しやすくなると思います。

(2)大学発ベンチャーの現状把握

① 大学発ベンチャーの定義

【経済産業省の《大学発ベンチャー》の定義】

大学と深い関係性にあるベンチャー

詳細な定義は以下の通り。

② 大学発ベンチャーの数

大学発ベンチャーの数はここ10年で倍増し、2022年度で約3,800社

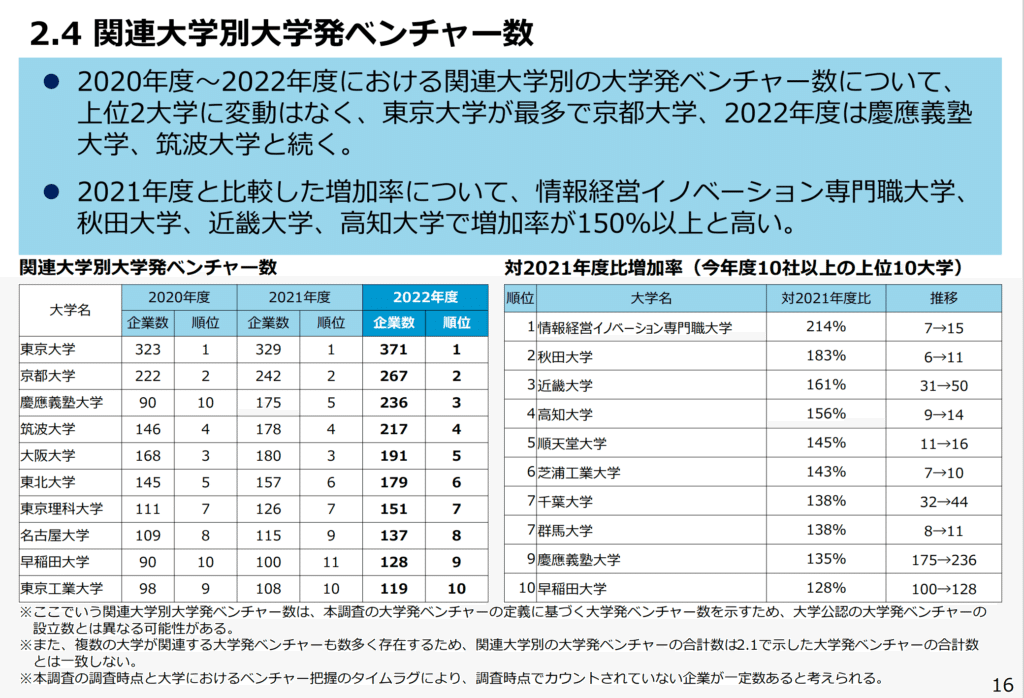

③ 大学別の大学発ベンチャー数

■東京大学が最多の371社、京都大学が267社、慶應義塾大学が236社、筑波大学が217社と続く

■伸び率では、「情報経営イノベーション専門職大学(+214%)」、「秋田大学(+183%)」、「近畿大学(+161%)」、「高知大学(+156%)」などが上位にランクイン。首都圏や近畿圏以外の地方大学における大学の伸び率増加も目立つ

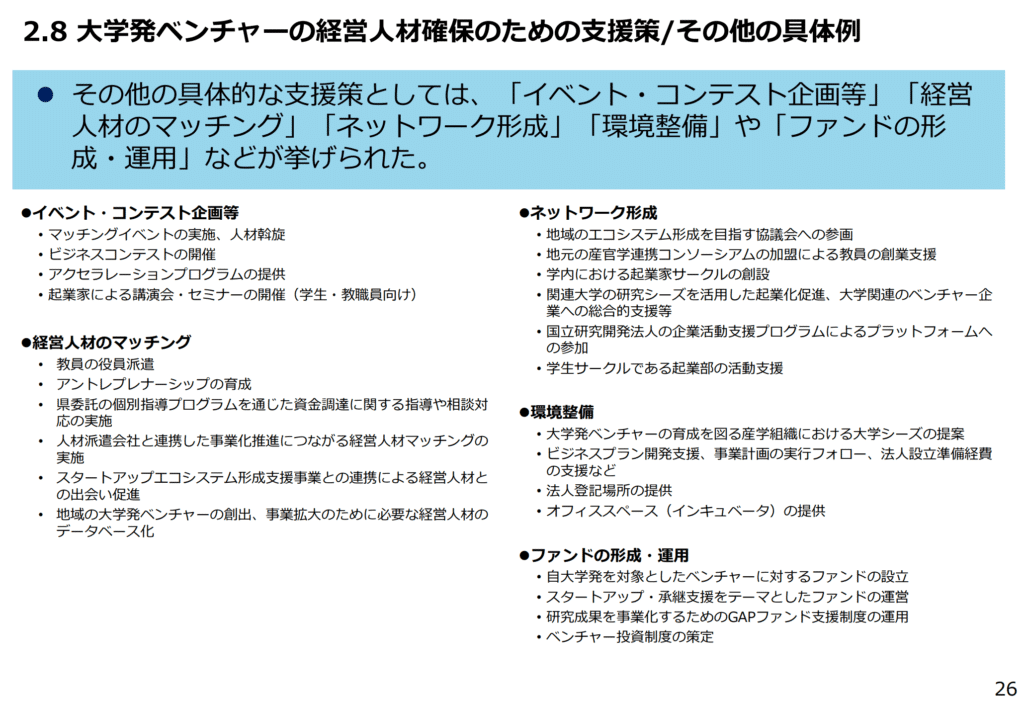

④ 経営人材確保のための支援策

「起業家教育」、「相談窓口/インキュベーションプログラム提供」、「ファイナンス支援」などの支援策が多い

(3)学生起業のメリット

1.時間的な余裕

学生時代は社会人に比べると比較的時間に余裕があり、ビジネスに集中しやすい環境が整っています。これにより、アイデアの探求や起業のための行動に多くの時間を費やすことができます。

2.学内リソース活用

大学等が提供する研究施設やインキュベーション施設を利用することで、最小限の固定費で起業が可能となります。また、起業相談窓口などを利用することで、資金調達先、専門家、先輩起業家等とのネットワークを構築することもできます。そして、通常は、これらの学内リソースを無料で利用することができます。

3.人脈形成

学生起業を通じて様々な業界/分野の人々と出会うことで、起業に限らず人生の視野が広がります。また、ビジネスパートナーや起業メンター、投資家との人脈も形成されることで、将来的なキャリアにもプラスになります。

4.自己成長

学生起業家は、自身のアイデアやビジネスを実現するために数多くのチャレンジングな課題に直面します。自由な半面で責任も伴うため、個人としての成長が促され、問題解決能力やコミュニケーション能力、リーダーシップなどが向上します。

5.就活での好影響

就職活動を行う場合でも、起業時の経験は好影響を与えるでしょう。起業を通じた実践的な事業活動で学んだリーダーシップや経営感覚などの経験値は、就活での面接の場や、社会人になり組織の中で仕事をする場合にも役に立つノウハウです。

(4)学生起業のデメリット/課題

次にデメリットとなります。通常想定されるデメリットも、捉え方次第で今後の人生にプラスになる経験と捉えることができます。

1.学業との両立

学生起業家では、「学業」と「ビジネス」の両立が求められるため、時間管理や優先順位付けが難しいことがあります。

一方で、この時間管理や優先順位付けは、社会人になっても必須なスキルであるため、学業と起業の両立を通じて、物事の優先順位付けを学べることは、大変意義ある試みです。

2.経験や知識の不足

学生起業家は社会人経験がない方も多いため、実践経験不足から投資トラブル等の問題に巻き込まれる可能性があります。

自身のビジネスアイデアの実現に全力を注ぎつつも、マネーリテラシー向上や決算書を読めるスキルの習得など経営者として必要なスキルの習得も行いましょう。

3.ネットワーク不足

社会人と比べてビジネス界での経験が少ないため、外部ネットワークが少ないことが挙げられます。一方で、LinkedInやX(Twitter)などのSNS等プラットフォームを活用すれば、ビジネスに関連する多くの人々と効率的にネットワークを作ることができます。

4.失敗への対処やプレッシャー

学生起業家は、一般的に、人生での失敗経験が少なくビジネスにおけるリスク感度も低いです。このような経験不足から、失敗を未然に防ぐための対処や失敗をした後の対処など、これまで経験したことのない課題が待ち受けており、プレッシャーやストレスがたまることもあります。

この点、失敗から学び再び立ち上がる力や、問題解決能力が求められると共に、不安を抱えた際には信頼できるメンターなどに相談できる体制を整え、一人で問題を抱え込まないようにすることが必要です。

5.資金不足

一般的には、自己資金や日本政策金融公庫からの借入で起業する方が多く、日本企業の創業時資本金平均額300万円(総務省統計局のデータ)という金額を学生が準備することは容易ではありません。

将来的に会社を大きくしていきたいという希望は持ちつつ、まずは初期投資が小さく、必要資金が余りかからないビジネスからはじめてみることを視野に入れると良いでしょう。

(5)《大学発ベンチャー》と《一人で学生起業》というキーワード

「大学発ベンチャー」というフレーズは、しばしばその本質的な難易度と厳密さを伴って感じられるワードです。そして、多くの場合、創新的な技術やアイデアを中心に、研究者や教授、学生たちが協力して創り上げるスタートアップを指します。

この場合、多くの学生は、大学発ベンチャーを立ち上げることは難しく、また高度な専門知識と資源が必要だと認識する傾向にあります。

一方で、「一人で学生起業」といったワードは、その親しみやすさや個人的な自由度を連想させ、起業への意識を喚起しやすくなる傾向にあります。

この敷居の低さは、学生自身の興味や情熱に基づくアイデアを呼び起こすとともに、大きな組織構造や制度上の束縛からの解放、自由な形での起業といったイメージを連想させることができます。

その結果、学生は"起業"という概念を自身の能力や目標と結びつけやすくなり、実現可能な挑戦として起業を考えることが容易になります。この認識の差は、学生起業家のマインドセットと自信に大きな影響を及ぼします。

《大学発ベンチャー》と《学生起業》のいずれも価値があり、両方が学生にとって挑戦可能な人生での自己実現の手段であることを強調し、教える側と学ぶ側のマインドセットを図ることで、よりよい起業エコシステムを築き上げることができるのではないかと考えます。

(6)おわりに

学生起業は一見困難でリスクが高いように思えますが、それは同時に、個人としての成長、スキル習得、自己実現の可能性を追求する価値ある経験でもあります。

学生起業家は、リーダーシップ、問題解決能力、リスク管理、そしてビジネス経営の知識を実際の経験から学びます。これらのスキルは将来、どんな職業に就くにしても役立ちます。

しかし、学生起業は、時間管理の難しさ、ストレス、失敗の可能性、そしてキャリアの遅れといったデメリットも孕んでいます。また、起業には個人の性格的な向き・不向きもあるでしょう。

それゆえ、学生起業を検討する際には、実際に起業経験のある社会人や、あなた自身のことをよく理解している友人などからの意見もよく聞き、深く検討し、十分な計画と準備が必要となります。

このような過程を経ることで、学生起業を、"人生における有意義な実践経験の場"として捉え、個人の成長と学習の絶好の機会へと変えることができます。正しく学び、リスクを正しく恐れ、新しいチャレンジに好奇心を持ってみてください。その結果得られる経験と学びは、あなたの人生にとって計り知れない価値をもたらすでしょう。

まずは、「先輩起業家の体験談を聞いてみる」、「大学のインキュベーション施設を訪問してみる」、「アイデアを書き出してみる」など、第一歩を踏み出してみましょう。

ぜひ、みなさまの、起業準備のご参考にされてください。

代表X(twiter)はこちらです。

いいなと思ったら応援しよう!