【 #箱根駅伝2023 】優勝争いをするための条件と注目すべき区間について解説【新しいリアタイの仕方のご提案も】

2023年箱根駅伝もいよいよ明日となりました。全区間リアタイで見るぞ!と気合が入っている方もいると思います。

リアタイしながら、応援しているチームが優勝できそうか、何位争いできそうか、重要な区間は何区なのかがわかると楽しく観戦できると思いませんか?

本記事では、昨年の箱根駅伝と今年度の出雲駅伝、全日本大学駅伝の結果から考察される、優勝争いをする条件、○位争いをする条件を解説します。また、箱根駅伝で重要な区間・注目すべき区間が何区なのかについても解説します。2023年の箱根駅伝を楽しく応援するため、ぜひ参考にしてください。

(あくまで、考察ですので、100%当たるとは限りませんので、その点はご承知おきください。)

本記事は、ひと目でわかる箱根駅伝が製作しています。駅伝の結果を様々な角度から見える化してきた経験から、ひと目でわかるようデータを見える化して解説を行っています。ぜひフォローや拡散いただけますと嬉しいです。

TOP50の出場校別人数構成から見える上位争いの条件

これからHeightスコア(タイムー平均タイム)ランキングTOP50に、各チーム何人入るのかを軸に○位争いに絡むための条件を解説します。

Heightスコアって何?という方はこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

https://note.com/hitome_ekiden/n/n99258af464f0

簡単に説明すると、<区間タイム(秒)ー区間平均タイム(秒)=平均タイムより何秒速いか(秒)>の式で算出される”平均タイムより何秒速いか(秒)”の数値がHeightスコアです。

結論

箱根駅伝は1チーム10人が走りますが、全員が良い走りをできるわけではないことがわかってきます(後述します)。上位のチームでもTOP50に5人ランクインするかどうかなので、選手起用はそんなにうまくいくものではないんだなと感じることができます。反対に、多くランクイン出来たら調整と選手起用が当たりだったといえるでしょう。

それでは解説に参ります。

各図の考察

まずはそれぞれの図に関して考察できることを挙げていきます。

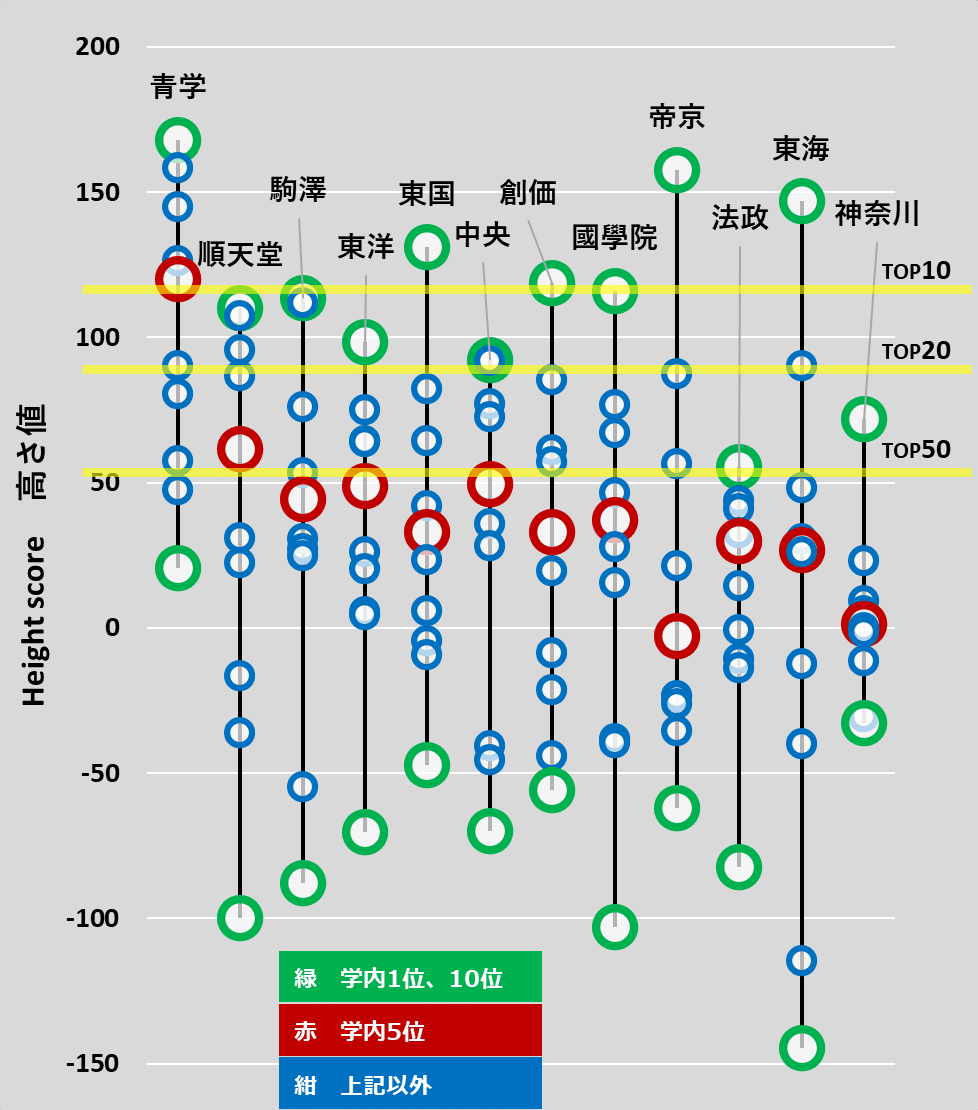

縦軸:Heightスコア

横軸:各大学

【考察】

青学がTOP10に5人(赤丸がTOP10の黄色い線より上)

順天堂はTOP50に5人(赤丸がTOP50の黄色い線より上)

青学と順天堂以外の以上チームは5人目(赤丸)がTOP50にぎりぎり入らないくらい

上位のチームでもスコアが-50~-100となる選手が少なくとも1人はいる

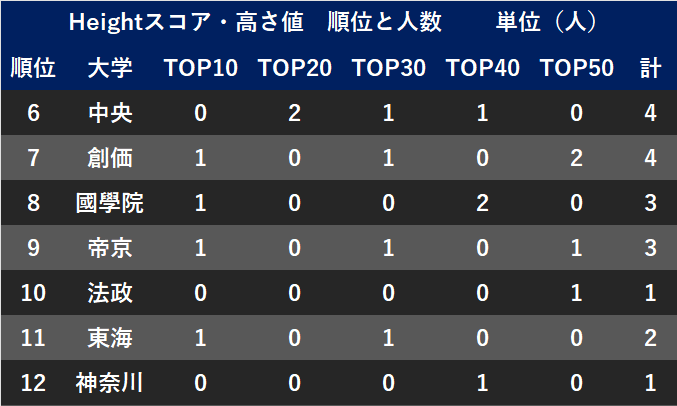

【考察】

3~9位のTOP50ランクイン人数は3~4人

その中でTOP10やTOP20に複数人入ると3~5位争いできる

シード争いはTOP50に2人ランクインが目安になりそう

(10区間の走者10人中○人と換算)

【考察】

優勝へは10人中8人~9人ランクインが必要

3位争いへは10人中5~6人のランクインが必要

7位前後へは10人中3~4人のランクインが必要

10位以内へは10人中1人~2人のランクインが必要

それでは各図から考察できること○位争いごとにまとめていきます。

優勝への条件

図5から、昨年の青学の独走優勝や、今シーズンの出雲・全日本駒澤のように、大きな差をつけて優勝するには、TOP50へ10人中8人~9人ランクイン、TOP10に2~3人入ることが必要と考えられます。

昨年の箱根駅伝で、独走の青学は一度置いておいて、2位だった順天堂に勝つことが優勝ラインと考えることにすると、チームで5番目のランナーがTOP50入り(=TOP50に5人以上入る)すると優勝争いができそうです。図5を参照すると順天堂はTOP50に5人ランクインしており、順天堂以外の大学は5人以上ランクインできませんでした。TOP50位入りした5人のうち、TOP10に1人or2人、TOP20に3人入るくらいが優勝への条件と考えられそうです。

3~5位争いへの条件

図6、図7より、上位(5位前後)争いにはTOP50に4人前後ランクインかつTOP20に1人以上ランクインが条件となりそうです。

3位争いに絡むには、TOP50に10人中5~6人のランクインが必要で、その中でTOP20に複数人ランクインすることが必要と考えられます。

7位争い~シード獲得への条件

図8、図9を参照すると、7位前後を争うにはTOP50に3~4人ランクインする必要がありそうです。安全にシードを獲るにはTOP50に2~3人がランクインすることが条件と考えられます。

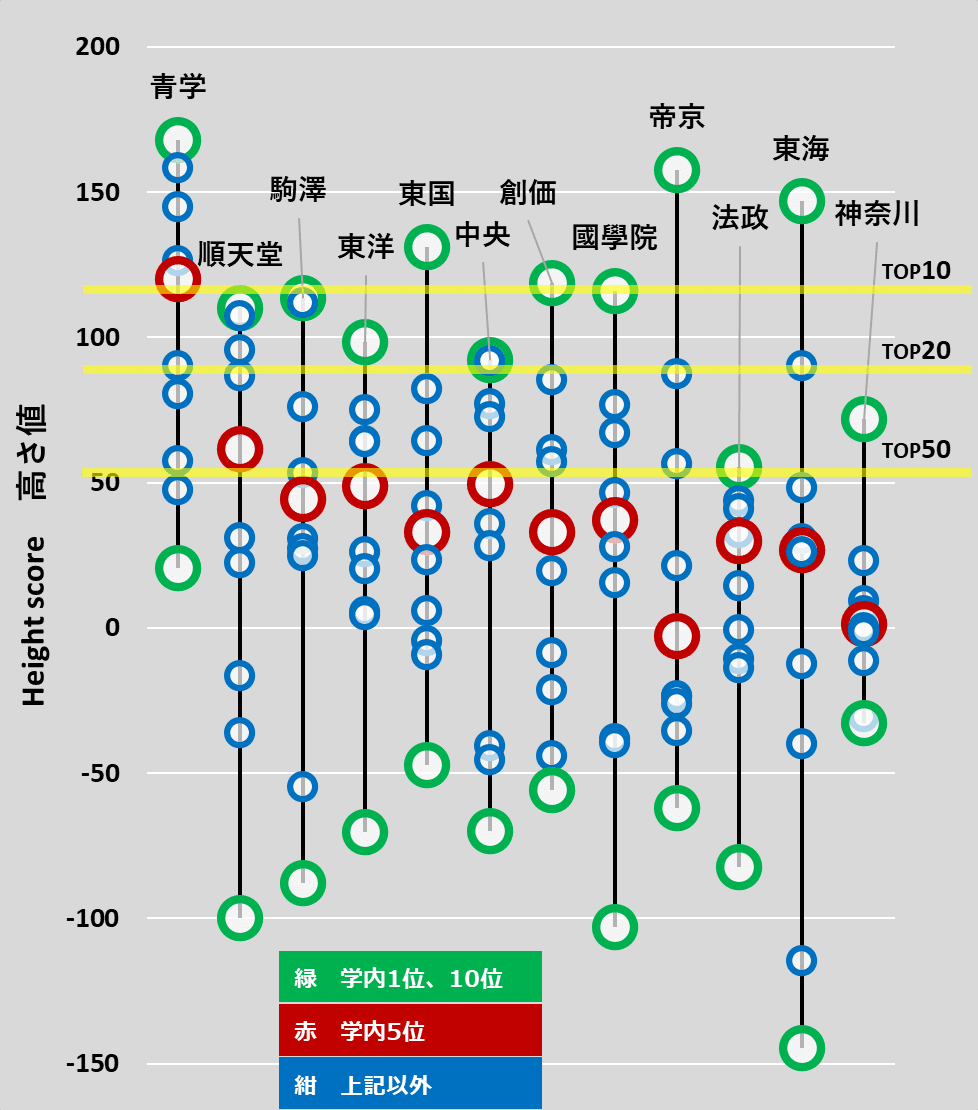

縦軸:Heightスコア

横軸:各大学

図1の法政、東海、神奈川に注目してみると、シード争いは5番目のランナーがスコア25以上+TOP50に1~2人、-50を下回るランナーが1人以下、といったところがシードラインと推察できます。

結論

ここまでランキングTOP50に何人入るのかを軸に○位争いに絡むための条件を解説してきました。全員が良い走りをできるわけではないことがわかりました。

上位のチームでも5人ランクインするかどうか、上位のチームでもスコアが-50~-100となる選手が少なくとも1人はいるとわかりましたので、選手起用はそんなにうまくいくものではないんだなと感じます。反対に、多くランクイン出来たら調整と選手起用が当たりだったといえます。

ここからは、ポイントとなる区間がどの区間になりそうか、解説していきます。

ポイントとなる区間は? 差のつきやすさと順位変動のしやすさ

ポイントとなる区間は、重要度が大きい順に挙げると

5区>2区>9区=3区>10区

の順と考えます。

その理由は、差のつきやすさと順位変動のしやすさを見るとわかります。それぞれについて解説します。

差のつきやすさとは? =標準偏差

差がつきやすい=標準偏差が大きい ということです。例を用いて解説します。

A大学、B大学、C大学の3チームが1つの駅伝大会を行っているとします。

X区の成績

A大学 0:30:00

B大学 0:35:00

C大学 0:40:00

Y区の成績

A大学 0:30:00

B大学 0:32:00

C大学 0:34:00

以上の成績をみると、Y区の差よりX区の差の方が大きいと読み取れます。

そのためY区よりX区の方が差のつきやすい区間である=X区の方が標準偏差は大きくなるといえます。

差のつきやすい区間では、タイムが良い選手と悪い選手の差が大きくなります。差のつきやすい区間で大きくタイムを伸ばし相手を追いかけて引き離すことが勝利への近道です。そのため当方は、差のつきやすさ=標準偏差に注目しています。

図10に昨年度の箱根駅伝の区間別標準偏差をまとめました。1番差がつきやすかったのは、5区、次に9区、2区でした。

順位変動のしやすさとは? =平均順位変動

順位変動のしやすさについて、例を用いて解説します。

A大学、B大学、C大学の3チームが1つの駅伝大会を行っているとします。

X区の順位変動

A大学 1位→3位 変動2

B大学 2位→1位 変動1

C大学 3位→2位 変動1

X区の変動値の平均(2+1+1)÷3=1.33

平均1.33位順位が変動した区間

Y区の順位変動

A大学 1位→1位 変動0

B大学 2位→3位 変動1

C大学 3位→2位 変動1

Y区の変動値の平均(0+1+1)÷3=0.67

平均0.67位順位が変動した区間

値をまとめるとX区の平均順位変動1.33 Y区の平均順位変動0.67となります。この場合、X区の方が順位変動が起きやすい区間といえます。

図11に昨年度の箱根駅伝の区間別平均順位変動をまとめました。1番順位が変動したのは、2区、次に3区、5区でした。

標準偏差と平均順位変動から見るポイントとなる区間

図12から考察するに、最重要なのは5区、次に2区、3番目は同率で9区と3区、5番目は10区と考えています。

差のつきやすい区間は、平均タイムとの差である高さ値を大きく稼ぎやすい区間です。(反対に大きなマイナスとなる大学もあります)そのため、TOP50にランクインするのは、差のつきやすい区間のランナーが多いと考えられます。

ポイントに挙げた区間でどのような争いが繰り広げられるか注目していきたいと思います。

箱根駅伝 ひと目的リアタイの仕方

2022年の区間別平均タイムを基準として、

○区でTOP10入るのに必要なタイムは?を算出します。TOP20とTOP50の基準タイムも算出します。

各区が終了後に、今各大学にランクインしたランナーが何人いるのかをツイートしていきます。

先述のとおり、上位のチームでもTOP50に5人ランクインするかどうか、上位のチームでもスコアが-50~-100となる選手が少なくとも1人はいるとわかりましたので、選手起用はそんなにうまくいくものではないとわかりました。

ランクインした人数をカウントすることで、

例えば7区終了の時点で

2位のチームが TOP50に5人ランクインしていて

3位のチームが TOP50に3人ランクインしている状況であれば、

3位のチームはまだ2人くらいはTOP50入れる可能性がある、逆に2位のチームはTOP50にランクインする確率は低いので、2位と3位の逆転もあり得る、と考えられます。

結果的に

2位のチームが記録を伸ばしたとすれば、調整と選手起用が当たり、あっぱれ

3位のチームが5位に終わったとすると、7区まではうまく行っていたが、7区以降で伸ばせなかった

と言えます。

このランクイン人数の視点を持ちつつ、標準偏差・平均順位変動から導いた重要な区間ではランクイン人数が増えるな、という見方をしていきます。

以上のような形で、各大学にランクインしたランナーが何人いるのかと重要な区間に注目したいと思います。そして、「各大学が何位争いに絡むことができそうか」「さらにタイムを伸ばせるか」を考えていければ良いなと思います。

的中するかはわかりませんが、ひとまず今年はこのスタンスでリアタイしようと思います。

ひと目的視点も持ちながら一緒に観戦しましょう!

以上が本記事の内容になります。

引き続きnoteでは、ひと目でわかるようデータを見える化して駅伝の振り返りを行っていきます。

記事がいいなと思ってくれた方はいいねやフォローいただけると嬉しいです。TwitterやInstagramでの感想の投稿もお待ちしております。

本記事を読んでいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。