【勝手に地域包括ケアシステム!】コミュニティ・デザインの鉄人『小泉圭司』さんが繰り広げる『制度に乗らない』からこそ出来ちゃうその驚愕の仕事たちとは!

「スーパーで働いていたとき、朝から晩までずっとスーパーにいるお婆ちゃんがいたんです。どうしてこのお婆ちゃんはずっとスーパーにいるんだろう?他に居場所がない?いや、居場所を探してるのかな?…とか、いろいろ考えちゃったんです。いや、このお婆ちゃんはスーパーまで来てくれるけど、男性だったら外に出ないで自宅で引きこもってるのかも?…今でさえ年金や医療・介護費などの社会保障費が大変と言っている。これから高齢化がもっと進んだらどうなるの?って。…でも調べてみると、65歳以上の高齢者のうち要介護状態の方々は2割しかいない。後の8割は元気な方々なんですね。で、もしこの元気な高齢者の多くが居場所を探しているんだとしたら、これは大変な社会の損失。高齢になっても、元気なうちは誰かの役に立てばいい。困ってる人もいる、誰かの役に立ちたい人もいる。だったら僕がそのコーディネート役をやればいい、居場所も作っちゃえばいい。そうしたらみんなの居場所も出来て、介護予防になって…。そんな気持ちで作ったのが、コミュニティ・カフェ『元気スタンド・ぷリズム』。勤めていたスーパーに辞職願を出し、脱サラしての開業でした。」

こう語ってくれたのは、「小泉圭司」さん。埼玉県の幸手市でコミュニテイカフェを経営されています。僕が知る範囲では、おそらく日本一「勝手に地域包括ケアシステム」をやっちゃってる人だと思います。では一体、小泉さん、何をやってるの?…ということで今回は、彼のKCHC(=勝手に地域包括ケアシステム)な仕事を見ていきましょう。

「地域包括ケアシステムとは?」

その前に、そもそも「地域包括ケアシステム」って何でしょう?

厚生労働省のHPにはこう書かれています。

地域包括ケアシステム

「団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/

我々医療・介護業界の人間にとっての「地域包括ケアシステム」は、ついつい『医療と介護のシステム』とか『医療・介護の連携』などの部分に大きなウェイトが置かれがちです。確かにそれは「地域包括ケアシステム」のとても大切な要素なのですが、でも、それとは別に、厚労省は「住まい」「予防」「生活支援」も一体的に提供されるべき、ということをしっかり言っているんですね。

冒頭の小泉さんのお話に出てきた、スーパーで一日過ごしているお婆ちゃん、もし彼女が『地域社会の中で居場所がない』と感じているのなら、それはおそらく『生活に困っている状態』と言えるでしょう。社会の中で「居場所がない」「阻害されている」と感じることは、非常に「生活」や「健康」の質に影響しますから…。

そう考えると、彼女の『社会的な役割』や『居場所』を探しを支援することは、立派な「生活支援」。さらにそれは「介護予防」にも繋がるかもしれません。そういう意味では、小泉さんの発想は、非常に「地域包括ケアシステム的」な発想です。

そして小泉さんの『地域包括ケアシステム』には、医療・介護業界のような確立した制度がない分、ある意味「勝手に、やりたい放題できちゃう!」部分があります。さあ、小泉さんのKCHC=勝手に地域包括ケアシステムとは一体どんなものなのでしょうか?

◯ 暮らしの保健室

小泉さんのカフェでは、月に一回、看護師さんによる「暮らしの保健室」が開かれます。「病院に行くほどではない」「介護を受けるほどでもない」「でも誰かにこの不安を話したい、相談したい」、そんな高齢者は街に大勢います。そうした方々の相談事を、無料でお受けするのが「暮らしの保健室」。訪問看護師・秋山正子さんが新宿で始められたもの(こちらは毎日開催)を、小泉さんのカフェでも月一回取り入れています。地域の医療・介護連携に力を入れておられる、近くの東埼玉総合病院の看護師さんをお呼びしての開催です。

◯幸せ手伝い隊

こちらは、地域で「役に立ちたい人」と「困っている人」をつなげるサービス。どちらの方も、会員登録をしてもらい、一回につき少しの謝礼(現金ではなく地域で使える商品券)を通じてつながってもらうサービスです。

例えば、

「電球を替えたいけど、手が届かない」

「外出をしたいけど1人では転んだりしないか不安」

「単純に話し相手になって欲しい」

などなど。

具体的な流れは以下の通り。

「困っている人」がカフェでチケットを買う

⇓

その時、カフェに「困っていること」「手伝って欲しいこと」を伝える

⇓

カフェが「役に立ちたい人(サポーター会員)」に依頼する

⇓

サポーター会員が手伝いに行く

⇓

謝礼としてチケットが渡される

⇓

手伝った人は、チケットをカフェで商品券に交換する

⇓

その時、カフェは「手伝った時の状況」の報告もうける

⇓

手伝った人が商品券を商店街で使う

⇓

商品券を受け取った商店はカフェで換金する。

こうして地域経済が良い循環で回っていくわけですね。

ていうか、「困ってる人」「手伝いたい人」の受付も対応も、手伝いの報告管理も、チケットの発行も商品券の管理も、全部小泉さんがやってる!(^_^;)。

つまり、これがやりたいがために、商店街を巻き込んで『地域商品券』を小泉さんの発案で作っちゃった、ということなんですね。困っている高齢者も、誰かの役に立ちたい高齢者も、商店街のお店の人たちも、みんなを繋げてコミュニティーを作っていく。小泉さんがコミュニティ・デザイナーと呼ばれる理由は、こういうことなんですね。

◯レンタルセニアカー

まだまだあります。こちらはレンタル・セニアカー。

免許不要の電動車いす(スズキのセニアカー)を購入し、一回500円(4時間)で貸し出しています。

「馴染みのカラオケ店に行きたいけど、足が弱くなったので諦めている」

「仲良しの友達の家まで行きたいけど、往復タクシーは高く付くので・・」

など、「ちょっとしたお出かけが出来る」だけで、行動範囲をぐっと広げられる、笑顔になれるお年寄り…実は結構多いものです。小泉さんのところでは近年利用者がぐっと増えて来ていて、もうすぐ初期投資(セニアカー購入代)を回収できそう、とのことでした。

◯「幸せのしおり」づくり

小泉さん、勝手に(いや、埼玉健康と暮らしを支える市民勉強会と協力して(^_^;))こんな冊子を作っています。

中身はこんな。

社会福祉協議会・市の介護福祉課、健康増進課・地域包括支援センター・老人福祉センターなど、いろいろな部署が出している情報を調べ尽くして網羅し、勝手に冊子にして配る。何でそんなことするの?

その答えは最後のページにその答えが書かれていました。

「家から少しでもお出掛けをしたくなるきっかけとして、

家にいながらでも今より少しでも生活を便利にするために。

もっともっと地域にはたくさんの支えがあります。

話しかけやすい人、声をかけやすい機関に

遠慮なく声をかけてください。」

お問い合わせ先:元気スタンド・ぷリズム

協力:埼玉健康と暮らしを支える市民勉強会

◯その他

まだまだあるので、あとはちょっとずつ。

■いろいろと仕掛けづくりをしても、男性は腰が重く、来るのは女性ばかり……ということは往々にしてあるものです。

そこで、小泉さんは男性が喜ぶ(?)『キャバレー』を企画しました。

栄養士さんや看護師さんたちも、華やかな衣装で参加されたそうです。

■「人生これから!引退するにはまだ早すぎる!!」ということで、小泉さんは、「ハローワーク」と「シルバー人材センター」の合同就職説明会を開催しました。

■冒頭の小泉さんの写真の横に、実は高齢者の見守りセンサー(体温や振動を感知して、さり気なく安否の確認をしてくれるセンサー)があります。

これも、小泉さんのカフェで貸出受付をしています。

すごいですね。これらの事業、小泉さんが、周りの方々のお手伝いをいただきながらほぼ1人でやっているそうです。もちろん、カフェもやりながら。いつ行っても、小泉さんがコーヒー淹れてくれるので、オーナー兼ホール係でもあるわけです…。しかもこれらの事業、ほぼほぼ収益は上がらないそうです。ま、地域の高齢者が元気になるために、といろいろ考えて、制度にないことを勝手にどんどんやっているわけですから、ある意味「採算性がない」のは当たり前かもなのですが…。

でも振り返って我々、医療介護従事者の日常を考えてみると、本当はその人に必要なことなのに…「制度にない」とか「点数が取れない」とか、こちら側の理由で諦めざるを得ないことも多々あります(自戒を込めて)。いや、もしかしたら制度に縛られてしまうからこそ、かえって高齢者の生活を縛ってしまうこともあるのかも。先日、ある有料老人ホームに行ったら、こんな紙が貼ってありました。

もちろん、デイサービス居てもらわないと介護報酬が貰えないとか施設側の都合は分かります。でも、7時間も高齢者の自由を奪ってしまう制度、それに縛られてしまう介護って…何なんでしょう。これが高齢者の生活支援なんでしょうか。

介護の世界は民間企業が多いので、それも仕方ないことかもしれません。でも、一般的に考えられているような、『民間企業による自由な競争(=自由市場)が、サービスの向上、適正な価格という社会全体として最適な状態(パレート最適)をもたらす』というイメージは、介護の世界ではあまり通用しないのかもしれません。これも「市場の失敗」なんでしょうか…(「市場の失敗」については、以下を参照してください。)

そんな介護現場の現状から考えると、そもそも制度になんか期待していない、そもそもそれ自体で収益を上げることなど考えていない、ただ地域の方々が元気になる事だけを考えて行動する……そんな小泉さんは、ある意味後光がさして見える存在です。

ある日のカフェの風景。地域のお客さんで一杯です。

おわりに

小泉さんのカフェでコーヒーを飲んでいたら、ある中年男性が来られました。母親の介護で閉じこもりがち、なかなか社会に馴染めていない方、とのこと。しばらく雑談した後小泉さんは、

「銭湯に行きたいけどなかなか行けない高齢の方がいるんですけど、手伝ってもらえませんか?」

と、「幸せ手伝い隊」に、さり気なく誘っておられました。こうして、困ってる人たちを繋げ、みんなの居場所を作っているんですね。流石のKCHCのコミュニティ・デザイナー!みんなが元気になれる社会に向けて、僕たち医療・介護業界も負けていられないところです!

あわせて読みたい

地域包括ケアの本

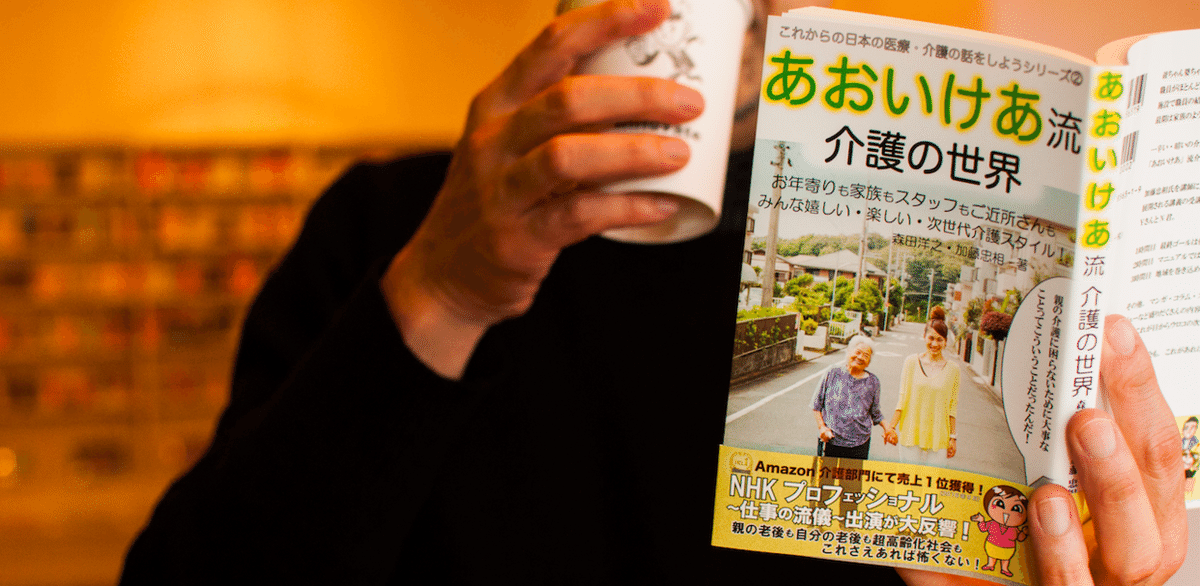

爺ちゃん婆ちゃんが輝いてる! 職員がほとんど辞めない! 施設で職員の結婚式も! 最期は家族のようにお看取りまで…辛い・暗いの介護のイメージをくつがえす「あおいけあ」流介護の世界。

加藤忠相を講師に迎えた講義形式で展開される講義の受講生はおなじみのYさんとN君。その他、マンガ・コラム・スタッフへのインタビューなど盛りだくさんの内容でお送りする、まさにこれが目からウロコの次世代介護スタイル。超高齢化社会も、これがあれば怖くない!

著者:森田洋之のプロフィール↓↓↓

https://note.mu/hiroyukimorita/n/n2a799122a9d3

注:この記事は投げ銭形式です。

医療は誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」

と考えていますので医療情報は基本的に無償で提供いたします。

でも投げ銭は大歓迎!\(^o^)/

いつも一人で寂しく(しかもボランティアで)

原稿を書いているので、

皆様の投げ銭から大いなる勇気を頂いております!

ありがとうございますm(_ _)m

投げ銭いただいた方のみ、

ほんのちょっと僕のおまけ日記と画像を貼っております。

(こちらの記事は2017年の自身のブログからの転載です)

夕張に育ててもらった医師・医療経済ジャーナリスト。元夕張市立診療所院長として財政破綻・病院閉鎖の前後の夕張を研究。医局所属経験無し。医療は貧富の差なく誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」である!が信念なので基本的に情報は無償提供します。(サポートは大歓迎!^^)