マーケティングとインサイドセールスを紡ぐOutreach(アウトリーチ)シーケンスとトリガー型シナリオ

こんにちは。山梨(@device0462)です。

Outreachをはじめ、Sales Engagement Platforms(SEPs)の認知度が上がり、自社の営業組織で利用する企業が以前より増えているように思います。

利用企業が増えてくるなかで、

「シーケンスはどのような考え方で構築すると効果的か?」

「どのように効果検証して改善していくと良いか?」

といった質問がいただくことが増えてきたので、本noteで解説していきます。また、ディスカッションのなかでOutreachのトリガー機能にも触れることが増えてきたのでその内容を含めて記載します。

「シーケンスって何?」「Outreachとは?」と思われた方は、過去に配信した記事も合わせてお目通しください

SEPsによるトッププレイヤーの行動習慣を再現

Sales Engagement Platforms(SEPs)の最大の価値は「自社のトッププレイヤーのノウハウを行動習慣ベースで"誰でも"再現できること」だと思ってます。

「トッププレイヤーの行動習慣」というと洗練された希少価値の高いノウハウが詰まっているように感じる方も多いと思いますが、実際はビジネス基礎を徹底し、基本行動を忠実に継続している方が多いと思ってます。

トッププレイヤーの行動習慣の一例

メールに返信がない場合は再度メールを送る

単なるリマインドではなく情報価値が高いパーソナライズメールを送る

メールだけではなく電話、SMS、LinkedIn(SNS)などを組み合わせている

着電しない場合は戻りを確認、伝言依頼、不在メール配信を徹底

SEPsのコア機能とも呼べるシーケンスでは、上記のようなトッププレイヤーの行動習慣を自社オリジナルで実装することができます。

行動習慣については、TOPOが出している「SALES TE DEVELOPMENT BENCHMARK REPORT」の観点がイメージに近いです。

トッププレイヤーの行動習慣の棚卸し方法

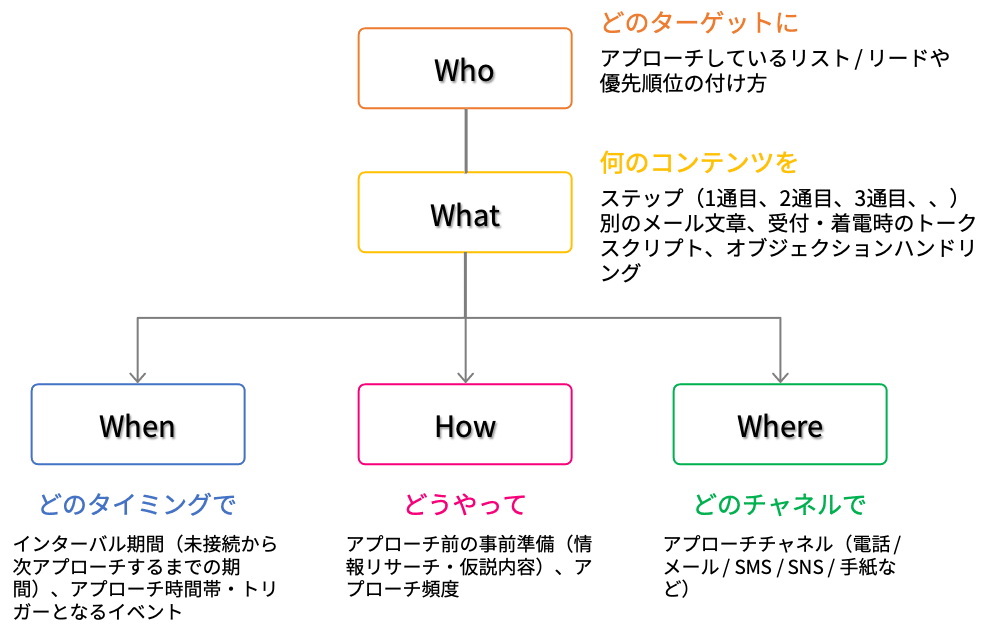

トッププレイヤーの行動習慣の棚下ろす際の要素は、以下で考えるとわかりやすいです。

行動習慣の棚下ろす際の要素

「誰に(Who)」

「何を(What)」

「いつ(When)」

「どうやって(How)」

「どこで(Where)」

少し上位概念的な話になりますが、自社の提供する価値は顧客が得られる便益によって決まります。顧客が価値と捉えて購入・利用に至るため、価値に共感されるための課題理解(Who)と課題解決に向けた機能的・情緒的なコンテンツ(What)という顧客戦略のフレームワークがあり、その顧客戦略を実現する手段としてHow、When、Whereの要素があると理解しておくと棚卸しがスムーズです。

「顧客戦略のフレームワーク」に関する詳細は別noteに記載しておりまので、関心ある方はこちらもご覧ください。

ヒアリング+モニタリング

成果を再現性あるものだと考えているトッププレイヤーの方であれば、ヒアリングを通じた棚卸しと言語化・仕組み化により再現性あるオペレーション構築が可能ですが、そうではなく"なんとなく"や"当たり前のことしかやっていない"という感覚を前提に活動している方も多くいます。

その場合は、ヒアリングによる棚卸しだけではなく、実際にトッププレイヤーが活動している様子を「モニタリング」することでより現実性の高い行動習慣が見えてきます。

なんとなくや当たり前などの感覚的な情報をヒアリングした場合、本質的に成果に起因していない行動が言語化されたり、逆に成果に寄与している行動が言語化されないケースがあります。

モニタリングを通じた一つひとつのアクションを観察し一次情報を取得することで、顧客体験に著しく貢献しているアクションを特定するなど、チーム全員でディスカッションしながらシーケンスに落とし込むことで、成果に貢献するシーケンスになります。

モニタリングする際の視点

操作画面(CRMで確認している情報、Web検索キーワード、情報収取媒体、ショートカット/ブックマーク/Chrome拡張機能利用など)

トーク(スクリプトの種類、声のトーン、話すスピード、使用キーワード、顧客起点の最適化など)

メール(メッセージテンプレートの種類、使用キーワード、顧客起点の最適化など)

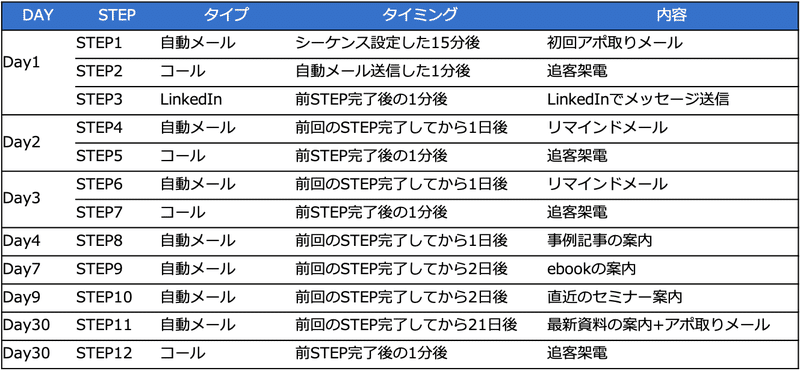

最終的には、以下のようにDAY(◯日目)、ステップ(◯回目タスク)、タスクタイプ、タイミング、内容に落とし込めるとシーケンス実装しやすいです。

出典:インサイドセールスを標準化された作業から解放する「Outreach(アウトリーチ)」シーケンスの具体的なユースケース7選

シーケンスの効果計測・評価方法

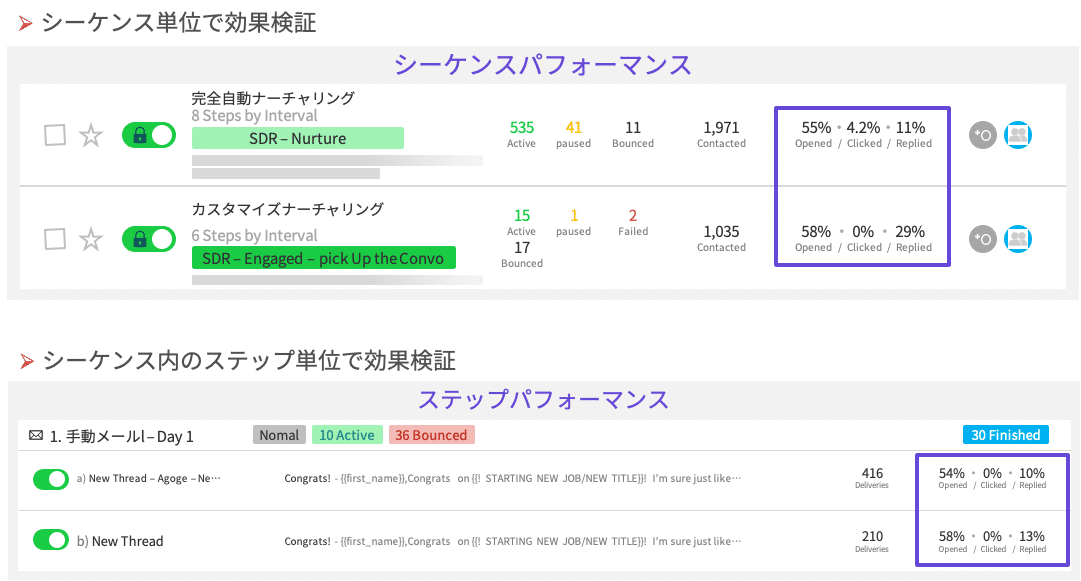

トッププレイヤーの行動習慣をシーケンスに実装し、組織内で活用が進むと次は「どのようにシーケンスを評価・改善するべきか」という議論が生まれると思います。

主なシーケンスのゴールは「顧客接点の創出」であり、インサイドセールスの「顧客接点」とは、メッセージに対する返信、もしくは電話による着電の2パターンです。

そのため、シーケンスを評価・効果検証する際は、顧客接点率(=返信/接続率)が1つの指標となります。また、顧客接点を持った先の「商談化数(率)」や「成約数(率)」もシーケンス単位で計測できると評価しやすいです。

評価方法が分かればその後のPDCAが回しやすいです。一度、検証目的で幅広く色々なシーケンスを活用するなかで活動データを蓄積し、そこから基準値が生まれるため、顧客接点率の高い/低いを判断でき「高い/低い理由は?」といった問から因子を特定することに繋がります。

仮に、低い場合はアプローチ先のリストや活動の優先順位の問題なのか、リストに対して訴求するコンテンツのズレが問題なのかといった課題を特定する上でも、シーケンス評価の基準を作ることがPDCAの起点となります。

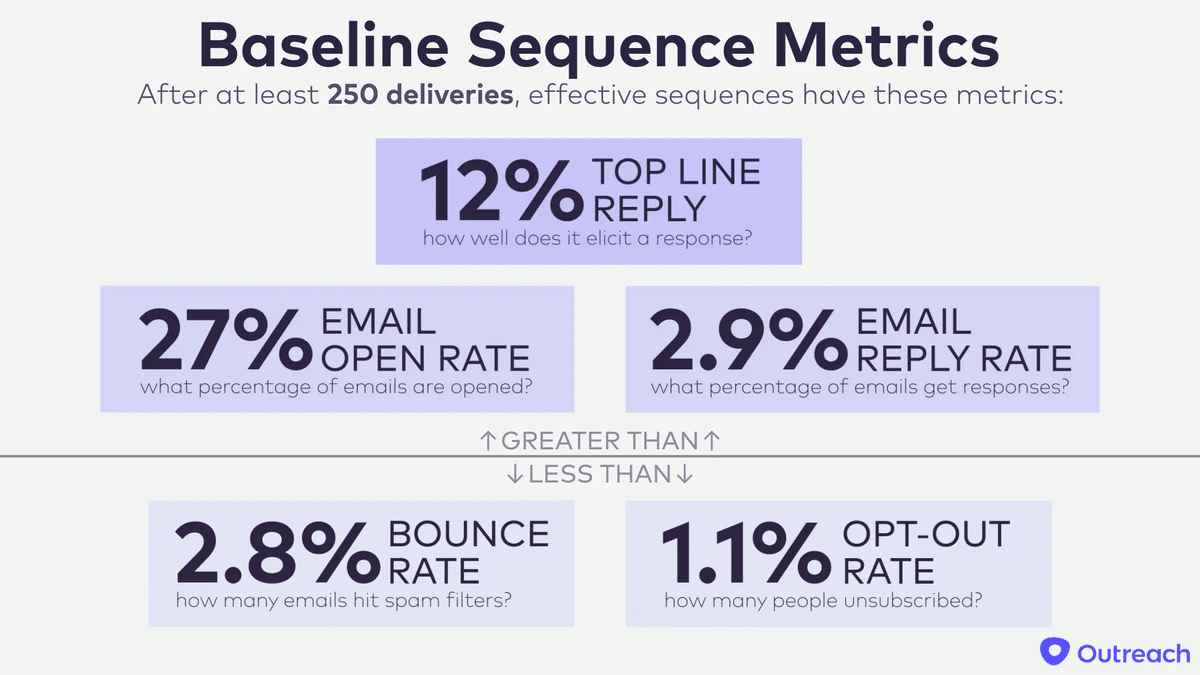

Outreachでは、コールドプロスペクティングシーケンスでのベンチマーク指標が定義されていたので、参考までに以下に記載します。

シーケンスベンチマーク指標(例)

トップラインの返信: 返信率 ≥ 12%

電子メール開封率: ≥27%

電子メール返信率: ≥2.9% (シーケンスの平均電子メール返信率)

直帰率: <2.8%

オプトアウト率: <1.1%

シーケンスは、定量的な行動習慣の自動化・効率化に強みをもつツールであり、顧客接点を持つために"やるべきこと"をやり切った前提となります。

個人的に非常に良かった点は、「やるべきこと」はすべてシーケンスに実装することで活動した/していないといった不毛な議論がなくなることです。

「やっていない」->「なぜできていない?」等のマイナスをゼロにする会話がなくなり、必要な活動はすべてやっている前提で、活動フローの歩留まりのどこを変数を改善すると成果に繋がるかといった前向きな会話に集中することができます。

インサイドセールスの「活動投資対効果」が一目瞭然に

Salesforce等のCRMを利用すれば、キャンペーンと呼ばれる機能で継続的にマーケティングパフォーマンスを可視化することができます。一方、「マーケティング投資に対する収益率(ROI)」は可視化できても、キャンペーン別にインサイドセールスによる活動投資を含めた評価・効果検証が難しいです。

マーケティング費用だけではなく、インサイドセールスの活動(投下時間)も投資と考えた際に、「活動量」と「収益効果」が紐づけられると、1活動あたりの収益効果がわかりインサイドセールスの生産性が一目瞭然で判断できます。

マーケティングチームは、インサイドセールスが獲得したリードに対してどれだけ活動しているかを把握でき、インサイドセールスチームとしても活動の網羅性を確認したり、1活動あたりの収益効果が最も高いリスト/セグメントにリソース集中する意思決定がしやすくなります。

シーケンスとキャンペーンを接続することで、マーケティング活動によるオンラインデータとインサイドセールス活動・商談金額などのオフラインデータが統合され、キャンペーン単位のより鮮明なデータ取得ができます。

マーケティングとインサイドセールスを紡ぐトリガー型シナリオ

キャンペーンで獲得したリードに対する活動状況や活動に対する生産性が可視化されることで、マーケティングとインサイドセールスの連携が更に強化されることはイメージしやすいと思います。

また、マーケティングニーズやオペレーションルールとして、以下の内容がよくあると思います。

問い合わせ・MQLは数分以内にアプローチして欲しい

流入経路/ダウンロードコンテンツ/ペルソナ/業界/Tierに合わせてアプローチを最適化して欲しい

一度のアプローチ活動で放置ではなく継続的にフォローして欲しい

これらは、Outreachでは「トリガー機能」を活用することで、属人性と非効率性を排除したタイムリーなアプローチを可能にしたユースケースをご紹介します。

トリガー機能とは

トリガーは、担当者に代わってアクションを自動化できる管理機能です。トリガーは、顧客が作成されたときと顧客のレコードが更新されたときの両方のパラメーターの組み合わせに基づいて処理され、シーケンス追加/停止、ステータス更新、タスク設定等が可能になります。

シーケンス自動移行した継続フォロー

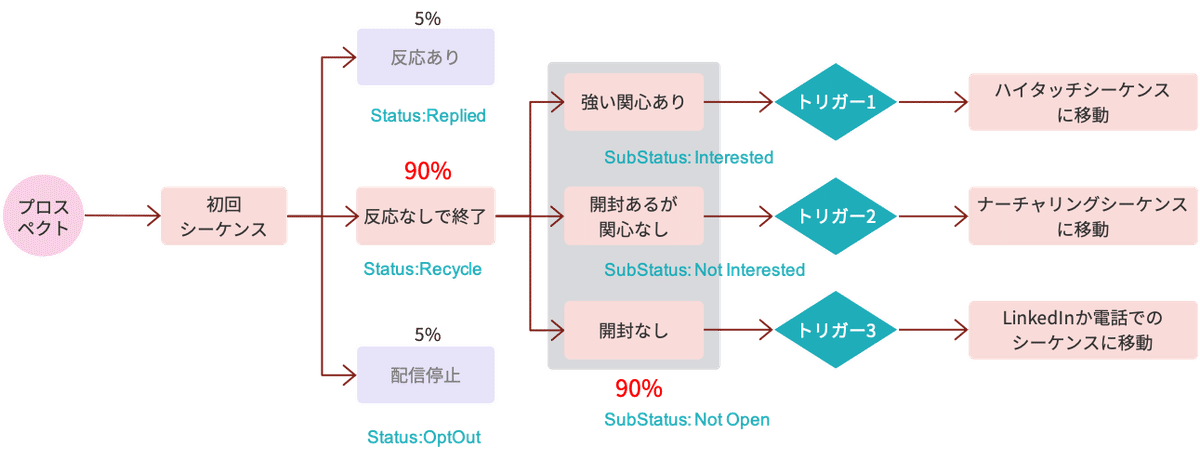

顧客の意向やエンゲージメントレベル、または他の事前定義されたルールに基づいて、顧客を1つのシーケンスから別のシーケンスに移動させることができます。

営業担当者が、強い意向を持つ顧客にはハイタッチシーケンスでコンバージョンを狙い、受動的にエンゲージした顧客は育成シーケンスによって興味を引き出し、エンゲージメントがない顧客には別チャネルでアプローチするなどの顧客ステータスに応じたアプローチを自動判別できます。

問い合わせ対応を自動化したタイムリーな応答

新規の問い合わせ・資料請求などの「いますぐフォローすべき顧客」の行動については、CRM上で管理しているリード/コンタクトステータスに連動して自動でシーケンスを発火・メール送信することが可能です。

定時を過ぎていたり、昼休憩中であってもフォローメールが自動で送信されるため、「数分以内にフォローする」というルールが再現され、誰でも実現可能なオペレーションとなります。

アプローチはメールチャネルに限りますが、メール内に日程調整のURLを挿入しておければ、問い合わせ直後の顧客であればURL経由で打ち合わせ日程を確定いただける可能性が高いです。

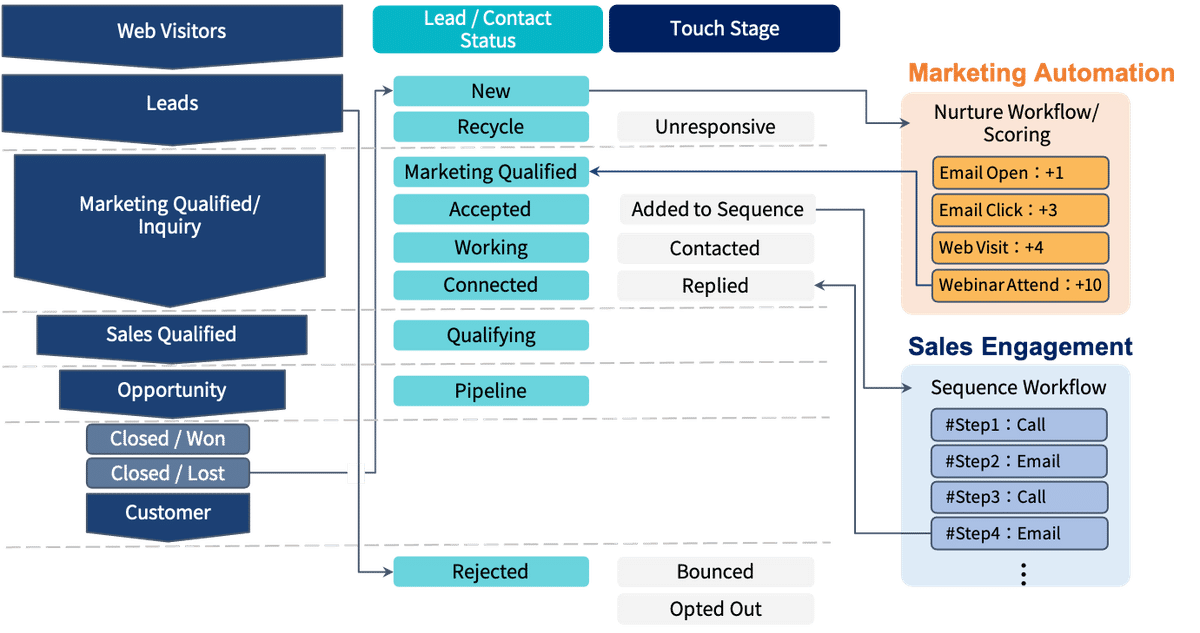

ステータス自動更新による精度の高い顧客管理

「リード/コンタクトステータスに連動して」と前述しましたが、Outreachで管理する顧客ステージとSalesforceのリード/コンタクトステータスは自動同期が可能です。

シーケンスステップをすべて完了した後に顧客から反応がなければ「ナーチャリングステータスに自動で変更する」といった条件設定もできます。

MQL以上はインサイドセールス(Outreach)、新規・リサイクルリードはマーケティング(MA)がオーナーとして担当するという棲み分けルールを事前に決めておければ、一定回数活動して反応が得られないリードはステータスをナーチャリングに自動更新、マーケティングチームにオーナー権限を移譲した上でメールによる育成活動を継続することができます。

更にマーケティングチームの育成活動を通じてリードステータスが再度MQLに変化した場合は、MQL条件に合わせたシーケンスを自動発火させるような形をつくることもできます。

インサイドセールスが担当しているリード(MQL以上)には、過剰なメールが送られることはないため顧客体験を損なわずにアプローチできる点でも優れています。

失注案件自動フォローによる顧客資産有効活用

失注案件の次回フォローするタイミングを設定するといった活用もできます。次回アクション日、決算日、競合ツールの契約更新3ヶ月前など商談別の適切なタイミングでリサイクルメールを配信することができます。

また失注理由に合わせてフォローするテンプレートを自動で出し分けることができます。特に、担当営業の方が失注理由や商談内容をもとにテンプレートを手動で編集したいニーズがあると思いますので、自動ではなく手動メールに設定、ToDoとメールテンプレートが自動登録されるシーケンスを推奨します。

例)失注理由に合わせたフォロー

「失注理由 - 予算合わず - 150日後の状況確認メールを送信」

「失注理由 - ツール更新時期 - 3 か月後にリプレイス検討意向を確認するコールタスク作成」

また失注理由だけではなく業界/業種・ICP(Ideal Customer Profile)に基づくTier情報に応じて配信シーケンスを出し分けたいというニーズは非常に多いはずです。

他にもIntent(意図)データをもとに購買資格(属性)だけではなく、その瞬間の購買意向(タイミング)を反映させることもできます。

さいごに

シーケンスとトリガーはどちらもOutreachのコア機能に代表されるものだと思います。

シーケンスは「アプローチ活動」、トリガーは「選択・意思決定」の自動化を担うため、冒頭で述べた「自社のトッププレイヤーの行動習慣を再現」するための属人性から脱却されたオペレーション基盤を支える中核機能になります。

また、自動化するには営業プロセスの整備が必須であり、プロセス整備には収益プロセスのステージ/遷移判定基準の定義付けをすることになります。

ステージ別の滞留件数・遷移率が可視化になることでボトルネックが明確になり収益貢献度の高い施策に集中することができるため、トッププレイヤーの行動習慣の棚卸しから簡易的なプロセスに落とし込むことが最初のステップになると思います。

また、シーケンス内の「活動」とCRM内の「収益効果」を紐付けることで、ブラックスボックスになりやすいマーケティングリードに対するインサイドセールスの活動進捗を可視化したり、インサイドセールスの1活動あたりの生産性を明確にすることで、適切な施策評価と工数・予算配分の意思決定に繋がります。

また「参考になった!」と思っていただいた方はいいね、シェア(感想付き)をぜひお願いします!とても励みになります!

関連記事を以下に掲載します。網羅的にOutreachでできることや、実際の活用事例を知りたい方はご参考になるかと思います。

Oureach(アウトリーチ)入門ガイド

Outreach入門ガイドを作成しました。記事には書いていない内容を含めて、体系的にOutreachの機能やユースケースの詳細を整理してます。ご関心ある方は以下より資料をダウンロードください。

本記事に関する意見交換を希望の方

色々な会社の方と情報交換させてもらってます!たくさんの人とお会いしたいため、記事内容で気になったことがある方はぜひ山梨のTwitterからご連絡いただくか、以下のPittaから面談設定いただけますと幸いです!

皆さんからいただいた本記事の感想

本記事を読んでご感想をいただいた皆様、ありがとうございます。少しでも役に立つ情報をお届けできるようにこれから執筆していきます。

めちゃくちゃ具体的で勉強になります。

— 山上 陵太|BtoBマーケとEコマース (@RyotaYamakamii) January 12, 2024

展示会などガサッとリード取れない企業の場合のリード獲得までのシークエンスも考えられないかなと、考えておりました。。 https://t.co/LOMN0EfIhc

これすごく面白くて、社内でシェアさせていただきました!

— 松永創 @ ㈱FLUED代表 営業DX / BtoBマーケ•営業DXの“専門家集団” (@sohmatsunaga1) January 12, 2024

Outreachはもちろんなんですが、Salesloft、Reply、HubSpotシーケンスあたりも大好きでして…!笑

インサイドセールスは山梨さんみたいにセールスエンゲージメントツール(海外だとoutreach、日本だとBALES CLOUDかMagic Moment)を使ってデジタル営業できる人が市場価値高い。

— 藤島誓也 | デジタルセールスルームopenpage代表 兼 実践カスタマーサクセス著者 (@seiya_fujishima) January 8, 2024

シーケンスで営業活動の流れを半自動化して、効率よくアポイント供給する。 https://t.co/HNc8Okpgfq

インサイドセールスは、シーケンスを使って営業活動をは自動化するなど、デジタルツールを駆使した営業ができると良い。セールスエンゲージメントと呼ばれる領域で、outreachはどの体表的なツール。日本だと弊社の提供するLEADPADやBALES CLOUDなどがある。 https://t.co/yh30g8B0yg

— 阿久津 卓哉 | LEADPAD (@takuya_akutsu77) January 8, 2024

いいなと思ったら応援しよう!