【神様を見た!】銀鏡神楽(しろみ神楽) 重要無形民俗文化財の実態について

新年あけましておめでとうございます!

愛知県名古屋市、TOLANDを拠点にアート活動をしております、平山 央人(ひらやま ひろと)です!

このnoteでは、宮崎県の山奥、辺境の地にある銀鏡(しろみ)という村、そこで毎年行われる神楽についての体験を綴っていこうと思います。

神楽(かぐら)といっても、あまり馴染みのない人が大半かなと思いますので、よく説明されている記事がありましたので引用させていただきます。

_________

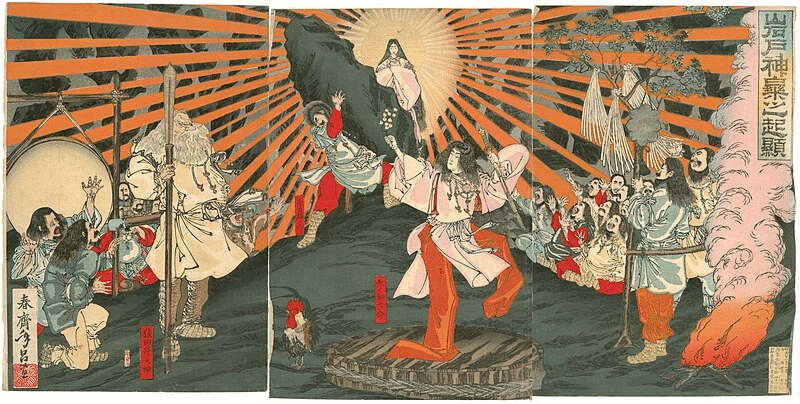

神楽は「岩戸隠れの段」という神話の中に登場します。

神話では、天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟神・須佐之男命(すさのうのみこと)の悪業に腹を立て天の岩戸に隠れてしまい、世界は闇に閉ざされてしました。八百万の神々は集まって、なんとか天照大神を引っ張り出そうと岩戸前で祝詞を奏上、そして天鈿女命(あめのうずめ)が面白おかしく舞い、神々の笑い声に誘われた天照大神が岩戸を少し開いたところをこじ開けて天照大神を引っぱり出したことにより世界に光と秩序が戻った。

この神話の舞が神楽の起源とされ、能や歌舞伎などの多くの芸事の起源ともされています。

神楽の「楽」は古語で鎮魂を意味する「アソビ」という読みもありました。

現在神楽は、宮中で行われる御神楽(みかぐら)と民間で行われる里神楽(さとかぐら)の大きく2つに分類されます。

_________

神楽の起源は、神話から来ている。

このような現代と古代の繋がりみられる記事を目にすると、心が踊ります。

しかも有名な日本の神様、アマテラスの氣をひくために舞われたことが神楽の始まりとされているようです。

現代の芸事が神話に繋がってくるなんて、時を超え残り続ける事柄に、つくづく日本文化には驚かされてばかりです。

神楽と聞くと、鬼滅の刃の''ヒノカミ神楽''を思い浮かべる人も多いと思います。

作中のヒノカミ神楽って、日の呼吸を伝える為に、神楽の型で遺したらしいですね。

大切なことを、後世に遺す。

神楽の本質って様々な大切な物事を後世に遺すため、だったのではないかなと思うのです。

鬼滅の刃では、日の呼吸を遺す為、

日本全国にある神楽も、神話の物語や、神様への祈りそのもの、森羅万象、宇宙の摂理、もっとも身近な生活の知恵など。

そういう後世に伝えていくべき情報を、舞に保存していったのだと思うのです。

今回のnoteでは、宮崎県の銀鏡神楽(しろみかぐら)について書いてゆきます。

先日、TOLAND VLOGのサム(こうようさん)と話してて、「ヒロト、最近は何に興味ある?」と尋ねられ、「最近は神楽に夢中です。」と返答しました。

サム「銀鏡神楽(しろみかぐら)って知ってる?」

という話題から、あれやこれやと話が進み、一週間後に宮崎の銀鏡へ行かせてもらうことになりました。

というのも、神楽界では銀鏡神楽は結構有名で、ドキュメンタリー映画にもなったりしているので、僕も情報を掴んでおりました。

話によると、銀鏡神楽は約500年前から残っているとても古典的な神楽だと。

戦後の政策で日本の大切な精神が生活様式から消されていきました。

古神道とか、塩とか、麻とか、色んなものごとが。

神楽もそのひとつで消される対象だったそうです。

しかし、銀鏡の神楽は、かなりの山奥だったことから、政府の手が入らなかったようで、何百年前の叡智がそのままの純度で遺っている。

とてもロマンある話だと思いました。

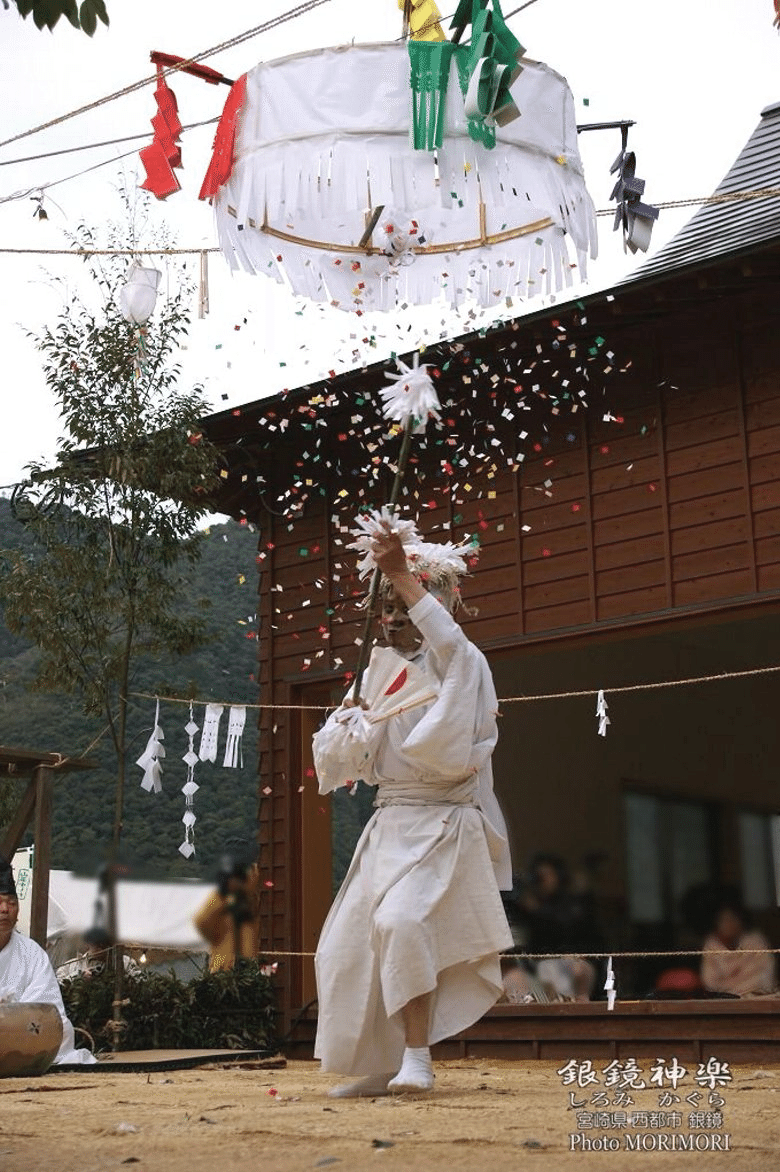

銀鏡神楽は夜神楽(よかぐら)といって、夜通し行う神楽というのが一つの特徴です。

舞自体は、夜の8時頃から次の日のお昼頃まで続き、舞手が入れ替わり一度始まったら止まることなく神楽が舞われます。

前に書いた、大切な物事を遺すための神楽、というのは大きな時間の観点から見た神楽の特性で、もう一つの視点として、

''今この瞬間の神楽''という見方もあると思いました。

この体感は、実際に観て、その場の空気を体験しないと分からないことでした。

前置きが大いに長くなってしまいましたが、その前提を元に何を銀鏡で体験してきたのか、文章で伝えられる限り丁寧に伝えていきたいと思います。

ここまで読んで下さりありがとうございます!

ここから本題です!よろしくお願いします!

銀鏡での体験

名古屋から宮崎へ飛行機で行き、宮崎の空港からレンタカーで二時間程の山奥の辺境の地。

道中、古墳遺跡に寄ったり、考古学博物館に寄ったりと、神話や歴史、古代の物事が好きな僕からしたらそこはまさに宝の山。さすが神々の故郷、宮崎。

銀鏡神楽の奉納の地は、銀鏡神社。

近くに中学校があり、地元の人が慣れた案内で車を誘導してくれる。

中学校の運動場が駐車場となり、少し歩くと銀鏡神社が現れる。

まずは、銀鏡の神様へご挨拶。

御祭神や神社について書かれている看板に目を通し、石階段を上がっていく。

この神社は、神社が建設されている山そのものを信仰しているようで、霊山として祀っているよう。

御祭神はイワナガヒメ様。個人的にニニギノミコトのお話が好きなので、何処か馴染みのあるように感じた。

そういえば高千穂はニニギノミコトが天孫降臨した地だっけ。

そんなことを思い浮かべながら御神前へ。

鈴を鳴らし、100円をお賽銭箱に入れる。

「愛知県名古屋市から来ました平山 央人です。本日は銀鏡神楽を観に来させて頂きました。私は只今……」

ご挨拶と会話を終え、横に立っている社にもお参りしていく。

神楽が舞われる場所には既に装飾がしてある。

かなり手作り感のあるセットで、温かみのある感じだった。

しっかりと結界がはられていて、舞手と見に来ている人達の空気がちゃんと分けられているようだ。

出店も5.6店舗並んでいて、宮崎ならではの食べ物が美味しそう。

そんなこんなで、神社の空気とも馴染んで来たところで、遠くから太鼓とほら貝の音が聞こえて来る。

綺麗な装束を着た偉そうな人達が列を成してコチラへ向かってくる。

地元の人の話によると、今回の神楽で面を被る面様の役をやられる方々だった。

銀鏡神楽では、面そのものが神とされているらしく、ようは神様役の方達だ。

神楽前の式も終わり、20時の神楽開催時刻まで少し時間が空く。

人もかなり増えてきて、お祭りが賑わいをみせていく。

たまたま隣りの席になった85歳のおっちゃんと仲良くなった。

銀鏡の事とか宮崎の事、戦後間もない食べるものも着る服もない少年時代の話などしてくれた。

たくさん思うことがあったが言葉にならず、今がどれだけ豊かになっているのか、ここまで社会を作ってきてくれた先人への感謝で溢れた。

そんな話をしていたら神楽が始まる時間。

ここからが長い。夜通し、次の日のお昼まで神楽が続く。

前日に一番の神楽は終わっている。

これから始まる神楽は前夜祭とされていて、二番から始まる。

まずは舞手の皆さんが舞台にあがり、榊で払い清められてく。

手作りの鳥居とアマテラスの御札にお供えする台が作られていて、そこにお酒や、銀鏡の柚子、猪の頭が供えられていく。

準備が整ったようで、遂に神楽が始まる。

この準備こそ神楽を本物の神事にする呪術的行為なのだろう。

初の夜神楽。

どんなものかとじっくり観る。

太鼓の音、篠笛の旋律、金物の音と、コツコツ音を鳴らす木製の楽器。

淡々としたお囃子に舞手の鈴の音が心地いい。

基本的にシンメトリーな振り付けがしてあり、とても自然的な舞だった。

二番は約一時間ほど続いのか。

想像していたより長く舞っていたが思ったよりあっという間。

夜神楽の入り口にたったような感じで、この祭りとのチューニングを合わせていた。

三番は中学生くらいの男子6人が舞手として舞う。

同じようなノリのお囃子で、振り付けが変わる。

暖かい雰囲気なのは、頑張れ!と応援したくなるからなのか。

ふと横を見ると、男子達の親御さんが応援に来ていた。

そうだよなー、神楽という神事を見に来たつもりでいたけど、それはお祭りの一部で、神楽を舞う舞手にそれぞれの営みが見えてくる。

この氣付きが一氣に神楽という神事と僕自身を近づけてくれたそんな氣がした。

単調なお囃子が癖になってくる。

身体の内側から鼓動のような生命のビートが太鼓のリズムと合ってくるよう。

小柄なメガネの男の子の体幹と丁寧な所作に目を奪われながら三番が終わった。

四番。

ここまで来るとそろそろ神楽の楽しみ方が分かってくる。

四番は男性四人で日本刀を片手に舞うかなりスリリングな舞だった。

僕は何故かこの四番で泣いてしまう。

この銀鏡神楽は男性のみの神楽で、男らしいところが節々に存在する。

狩りとか農耕とか、そういうことが神楽として遺っている。

刀や弓矢などが舞の節々に登場する。

この四番を一言で表すと''男性調和''という言葉が似合う舞だったと思う。

五番。

明らかにカッコイイ舞手さんが出てきた。

YouTubeで銀鏡神楽の特集が組まれた動画を見ていたのだが、そこで神楽を教えている舞手さんだ。

細かい丁寧な所作などにその人の人間性が出るのだろう。

頭で考えて言語化しながら観ることを辞めていく。

神楽の世界観に身を委ねて行けるようになってくる。

神楽はまるで祭りの中心で燃え上がる大きな火のようで、暖かく祭り全体の空気を作っている。

''湯加減''という言葉が似合うように、神社全体をいい温度で満たしている。

神事が中心にあるお祭りは意識が余計な所へ行かず、散ってしまいそうな意識を祈りと感謝へ立ち返らせてくれる。

神楽の意味は解らずとも、非言語の情報が飛んでくる。

大前提に北極星と28の星、太陽へ身も心も捧げる神楽は、全てが善い。

完成されているように感じた。

ここまでは順を追って体感を書いてみた。

僕にとってこの神楽の世界への導入がとても大切だと感じた。

僅か五番まででもう、感性はかなりいい所まで仕上がっている。

そして銀鏡神楽のメインと言ってもいい面様(神様)の体験を書いて終わろうと思う。

今回の銀鏡神楽で1番の衝撃だった、神様のお話。

八番と十番、ここで神様が降りてくる。

完全に降りてきていた。

僕は初めて神様を観たと言える。

何故そう思えたのか。

そう確信させる空気感がそこにはあった。

神様を感覚として感じることはこの人生において、少なからずあった。

でもそれは感覚の話で、主観的事実にすぎない。

客観的事実としてそれを共有できるのは、自然に神様を見いだした時とかだろう。

虹とか、雷とか、大樹や、空の模様。

星とか太陽とか。

そういう自然物には神様をみることはあったが、同じ目線で動く神様は初めて見た。

あまりいい例えか分からないが、純粋にめちゃくちゃスーパースターだと思った。

神様が来てる時って、もう僕は盛り上がりすぎて、大きな声は出せないが、「ウォー!!」と最高のライブを見ているかのような熱狂があった。

どれくらいスーパースターかって、マイケル・ジャクソンより圧倒的スーパースター。

マイケル・ジャクソン見たことないけど、なんだかそれを勝る圧倒的スター性だった。

終始目を奪われていた。

宮崎の人は神様の話を当たり前にする。

隣に座っていた親子が当たり前に神様の話をするのが聞こえてきたりした。

その銀鏡の地には神様を信じている人が多数を占めていたんだと思う。

僕もその雰囲気に調律を合わせたからこそ神様を見られたのだと今は思う。

神様が去って行ったあと、思わず隣の親子に話しかけてしまった。

「あの……僕、初めて神様みました。」

親子は暖かく、神様を見たその感動を一緒に喜んでくれたことを覚えている。

十番が終わり、厳かな雰囲気が緩んでいく。

地元の人の話を聞くに、十番までは緊張感を持っておかなければならない神楽だったそう。

僕も緊張が緩み、地元人達との交流を始めていった。

お祭りの醍醐味はココだと思ってるからね。

愛知県から宮崎の地にやってきて、同じ日本人だけど、文化の違いが大いにある。

そんな違う人間同士の間を釣り合わせる事のできるのが''祭り''、そして朝まで夜通し続く神楽が、お祭りに参加している僕達の心を先導してくれる。

こういうのがもっともっと日本にも世界にも増えていけばいいなと思う。

祭りがあれば、人間同士の変な隔たりは失くなる。

無関心な隔たりは、心虚しい。

間をつり合わせて、違いを享受することは、自分を認め、他を認めることと等しい。

この銀鏡神楽で世界平和の具現化への考えに至った。

何をするかって言葉の文化交流。

同じ日本人でも、方言や言葉へのイントネーションは違っていて、文字では分からない言葉の意味が複数存在する。

愛知の''神様''と、宮崎の''神様''のイントネーションは違う。

( イントネーション=発音

発音ってめちゃくちゃ大事だよね。

音そのものの発し方が変われば、そりゃ言霊も変わってくるか。 )

同じ国に住んでても、発音が違うことは沢山ある。

最近、標準語に怖さを覚えている。

愛知県の発音を僕は忘れていて、何処か大切なものを失ってしまっているかのよう。

熱いバイブスが発音から湧いてこない。

知らず知らずに矯正されているのかもしれない。

言葉の文化交流って、容易にその土地の大切な文化を受け取れる。

銀鏡では宮崎の発音を真似したりして会話をしていた。

言葉にするのは難しいけど、発音に込められている意味合いの違いに僕は興味を持ったのだと思う。

人間同士、もっと分かりあっていく必要があると思うんだ。

世界を前にまずは日本から。

日本が一つになれなくて、どう世界を一つにするのか。

日本が一つになることは同時に、世界を一つにするエピソード0のようなもの。

やり方が分かってしまえば、後は世界基準に転用するだけ。

僕は言葉の文化交流や、お祭り、神楽などが日本を一つにする事だとピンと来ていますが、皆さんならばどう日本を一つにしますか?

それぞれの角度から、日本を世界が模範とするより良い国へ。

長文、読んでくださりどうもありがとうございました。

25年度、大いなる神アソビ、現代人、霊人共に手を取り合い楽しみましょう!

神様と共に楽を興ずる。