日本の健康至上主義を問い直す~幸福な国々の死生観から見る健康~①

まえがき

先日、僕がこの2年ほど休学中からずっと取り組んできた、卒論を提出し終えました。

タイトルにもある通り、僕の卒論のテーマは

「健康」、「死生観」、「幸福」と僕が通っている学部らしい(?)内容で調べていました。

でもなぜこの卒論をわざわざnoteで公開するか。

それは自分の興味だけで調べていただけではなく、僕の通う人間健康学部、ひいてはこの日本にこのテーマを投げかけたかったからです。

「死」って、生きていれば必ず来るはずなのに考えることはおろか、社会の中から排除するようにも見受けられる。

でもそれが日本のすべての問題の根底にあるんじゃないかなって。

「死」があるからこそ、今の「生」が輝く。

僕の論文を通じて、「死」とは何かをぜひ考えてみてください。

はじめに

日本は、「世界一の長寿国」として知られている。世界保健機関の調査によると、平均寿命は183カ国中1位と世界一の長寿国であることを証明している。また、ただの長寿国だけではなく、介護に頼らず自立した生活ができる期間のことを示す健康寿命においても同様に、183カ国中1位である。言わば、日本は「健康で長生きできる国」として、世界一の国であるのだ。

しかし、健康で長生きできる国であるにも関わらず、幸福度の低さが問題視される。国際連合が発表している世界幸福度調査においては、先進国と言われるG7で比較すると、他の国が30位以内であるのに対し、日本は例年60位付近と大きな開きがある。

その原因に、日本が健康至上主義に陥ってしまっていることが考えられる。健康至上主義下においては、健康で長生きできる国が故に、「健康」であることだけに囚われてしまう。したがって、人生の終末である「死」が遠ざけられてしまっているのだ。

かつての日本では「健康」という言葉は存在せず、東洋的な思想である「養生」が一般的であった。「養生」とは、元より身体は丈夫なものであると考えられ、丈夫な状態を損なわないように身体を労わることを目指す。そして、「養生」においては何よりも善い「死」を迎えることが最も重視されていた。しかし、明治維新、戦後のアメリカ主導の改革と二度の大きな契機は日本の西洋化を進める。そして「養生」は次第に失われ、西洋的な思想である「健康」へと変化していった。「健康」では、元々身体は未熟であると考えられ、身体を鍛えることで丈夫な状態を得ることを目的とする。また、「健康」では、丈夫な身体であり続けることが最も重視される。故に、「養生」から「健康」への変化は日本人の死生観をも変化させ、現在の健康至上主義を引き起こしている原因であると考えられる。

また、死生観の変化は個人だけでなく、社会にも大きな影響をもたらしている。具体例として、葬儀主体の変化が挙げられる。現在の葬儀は家族が主体となって執り行うが、西洋化以前では、共同体が主体となって、執り行われることがほとんどであった。「死」という不幸を共同体で弔うことで、故人の喪失の悲しみを共有し、人々の強固な繋がりを生み出していた。このことから、「死」が共同性を有していることが考えられる。しかし、「養生」から「健康」への変化の中で、「死」が遠ざけられたことで、人々の繋がりは希薄化し、都市化、核家族化を進める結果となる。西洋化により、人々の繋がりの希薄化が進んだ背景には「死」を遠ざけたことが要因の一つとして考えられる。そして、都市化、核家族化が進んだ現代の日本では幸福度の低さが問題視されている。

以上のことから「養生」から「健康」への変化は、日本人の死生観を大きく変化させ、個人、社会に大きな影響を与え、幸福度の低い現状を生み出していたことが言える。健康で長生きできるはずの日本の幸福度の低さは、「死」を含めない「健康」、すなわち、健康至上主義にあると考えられる。

以上の考察の下、本論文では、1章では「死」が持つ共同性、2章では日本における「養生」と「健康」、3章では幸福な国々の死生観、4章では「死」と共に生きるという4章構成で、死生観の観点から日本の健康至上主義を問い直していく。

1章:「死」の共同性

1節:幸福度の低い国「日本」

毎年3月20日の「国際幸福デー」に、国際連合は世界幸福度調査を公表している。例年およそ150か国と多くの国が対象とされており、幸福を考えるにあたり、有効な調査である。まずはその世界幸福度調査を参考に、幸福度という視点で、日本の世界的な立ち位置を考察していく。直近3年間の日本の順位を見ていく。World Happiness reportによると、2019年156か国中58位、2020年153か国中62位、2021年149か国中56位であった。ランキングの上位層は、北欧を代表されるようにヨーロッパやアメリカなど欧米諸国が大半であり、中間層はアジア諸国、下位層はアフリカ諸国や中東、南米諸国が大半と、南北の格差問題を象徴している結果であった。日本の順位は全体の中では低くはないが、いわゆるG7(フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)などに挙げられる先進諸国のほとんどが上位30以内に位置する中では、大きな開きが見られる。ではどのように幸福度は測られているのだろうか。次は世界幸福度調査の調査項目について分析していく。World Happiness Reportでは

「人口当たりのGDP(GDP per capita)」

「社会的支援(social support)」

「健康寿命(healthy life expectancy)」

「人生の選択の自由さ(freedom to make life choices)」

「寛大さ(generosity)」

「腐敗度(perceptions of corruption)」

以上の6つの調査項目で調査されている。この中では特に「自由度」と「寛大さ」が日本人の国民性の影響からか、順位が低く、それらが幸福度に大きく影響していると推測されている。しかし、これらの項目の中でも、世界的に見てトップクラスの項目が「健康寿命」である。この定義については、寝たきりや、介護を必要とする期間を含まない、自立した生活ができる期間の寿命という意味が一般的である。また、「健康寿命」のほかに、「平均寿命」も183か国中1位世界一となっており、日本は「健康で長生きできる国」出ることを数字が証明している。しかし、「健康で長生きできる国」であるにもかかわらず、なぜ幸福度が低いのだろうか。

その原因には、日本人が健康であることだけに囚われ、「死」を遠ざけたことにあると考えられる。

現代では、テレビやネットなどで、「健康」について耳にしない日はない。日本では、戦後から政府が講じてきた健康づくり政策や、国民皆保険による高度な医療制度、市民体育館や病院などの豊富な施設と、まさに「健康大国」として申し分ない環境が整っている。しかし、現在では「健康」への意識が高いどころか、過剰になりすぎているように見受けられる。特に新型コロナウイルスの流行は、自粛生活や感染対策など社会様式を大きく変え、より一層、「健康」に対する意識を高くさせている。確かに、「健康」であることは幸福を考える上で最も重要な要素の1つであるため、「健康」は重視されて当然である。しかし、この行き過ぎた「健康」は「生」だけに執着させ、「死」を盲目的にさせる。いわば、「健康至上主義」となっているのだ。人間としてこの世に生」を受けた以上、「死」は避けられない。「死」は多くの国々の文化の中で「良くないもの」としてとらえられているように、人間に訪れる最大の不幸である。「健康」であり続ければ、「死」のことは考えなくて済む。しかし、必ず「死」は訪れる。この「死」を含まずに考える「健康」こそが、「健康で長生きできる国」である日本の幸福度の低さの原因である。

そして、「生」だけに執着し、「死」を遠ざけるこの死生観は、個人だけでなく社会にも影響を及ぼす。少子高齢化という右肩下がりの未来に対し、経済成長を目指すが、どんどん悪化している日本社会はまるで「老い」や「死」に怯え、若作りにしか目がない老人が無理をしているようだ。したがって、社会はまさに死生観が反映されており、現在の日本の幸福度の問題には「死生観」が大きく関わっているのだ。

では日本において「死」はどのように捉えられていたのだろうか。次節では日本における「死生観」の変化と社会の影響について分析していく。

2節:死生観の変化と共同性

日本で遠ざけられている「死」とはいったいどういうものなのだろうか。そもそも、一口に「死」と言っても、様々な種類に分類することができ、個人はもちろんのこと、文化、国、宗教ごとに異なってくる。そこで「死」を分類した養老孟司、山崎浩司の主張を比較し、「死生観」を通じて、日本社会の問題点について探っていく。

初めに養老孟司の意見を引用し、「死」について整理していく。養老は、自身が解剖学の専攻ということもあり、曖昧な概念である「死」ではなく、「死体」を通じて、「死」について主張している。養老は「死」の形を「ない死体」、「死体でない死体」、「死体である死体」の3種類に分類し、それらをそれぞれ「人称」という形で当てはめ、「1人称の死体」、「2人称の死体」、「3人称の死体」と分類した。

まず「1人称の死体」について、養老(2004,p77)は

英語で言う1人称はすなわちIです。つまり、「俺の死体」です。これは「ない死体」です。身近なもののように思えますが、実はこれは存在しません。言葉としては存在していますが、それを見ることはできないのです。

以上のように述べている。養老が主張するように自分自身の「死」の経験は語ることはできない。言葉としての「1人称の死体」は存在するが、この世には物質的に存在することはありえない。つまり、養老の「ない死体」とは、この世には物質的に“存在しない”死体ということである。したがって、この「1人称の死」の場合は自身のものである点で、自身との距離は心理的に最も近いが、日常には存在しないため、語りえないものであると言える。

続いて、養老(2004,p79)は「2人称の死体」について、

英語でいえば「二人称」はYouということです。ここで重要なのは、親しい人の死は死体に見えないということです。それが「死体でない死体」ということです。

以上のように述べている。さらに養老は交通事故の例に挙げ、交通事故があった際の事故死者は遠くで見る分には、ただの死体でしかないが、それが自分の身内だとわかると、生者のように死体を扱うだろうと述べる。つまり、自分以外の誰かが亡くなった場合、赤の他人であれば、感情は揺さぶられず、ただの「死んだ人」として受け取る。一方で、自分自身からの距離が近い人であれば、「死」を受け入れるのに時間を要し、生者と同じような扱いをする。つまり、養老の「死体でない死体」とは、「死体」ではあるものの、生者のように捉えるため、「死体でない死体」なのである。1人称の場合と異なり、「2人称の死」はこの世に実在し、我々が恐怖や不幸に感じる「死」のほとんどは、この「2人称の死」である。したがって、自分自身からの距離として、「死」に畏怖の念を抱くことから「1人称の死」を除いて、心理的に最も近いことが伺える。また日常的に存在するが、簡単に「死」と認識することが難しい点で日常的な距離は最も遠いと言える。

そして、最後に養老(2004,p82)は「3人称の死体」について、

「三人称」とは英語でいうHeや she、あるいは it のことです。ここで亡くなっているのは第三者、アカの他人ということです。これが「死体である死体」です。

そして、この「三人称の死体」のみが私たちにとって、簡単に死体になります。死体として認識することが出来るといってもよい。

以上のように述べている。養老は「3人称の死」の例に交番に貼ってある交通事故死者数を挙げている。「2人称の死」の場合、感情が伴い、「死」を「死」と認識できないため「生者」のように扱うが、「3人称の死」の場合はまさにアカの他人であるからこそ、簡単に数字で「死」を測ることができ、「死」と認識することが可能である。したがって、「3人称の死」は赤の他人のもので意識しない点から、自分自身からの心理的は最も遠い。また、「死」そのものの認識は容易であるため、日常的にありふれていることから、自身との日常的な距離は最も近いと言える。

以上のことから養老の主張を整理すると、私たちが生きているこの日常の中に存在する「死」は「2人称の死」と「3人称の死」の2種類に分類でき、「1人称の死」は存在しない。そして、「3人称の死」は自身には大きくは影響を与えず、「2人称の死」こそ私たちが認識する、いわゆる「死」というものであることが伺える。

さらに、山崎(2014,p13)は「2人称の死」について、大切な人の死であり、私自身ではないが「ほとんど私の死」であると述べる。人が亡くなった場合、「死」が影響を与えるのはその亡くなった本人に対してではなく、残された人である。故に「2人称の死」は自分のもの、つまり1人称であると主張している。そして、山崎は1人称と2人称を複合させ、

自分の直接的な日常から距離のある死一般(公的な死)と、自分の日常を突き崩してしまうような悲劇としての死(私的な死) ———死はこうした二面性をもった現象である。

以上のように、「死」を分類した。山崎は養老の「1人称の死」、「2人称の死」をまとめて「私的な死」と、「3人称の死」を「公的な死」と位置づけたと考えられる。

では現代社会において「死」がなぜ遠ざけられるようになっていったのか。その原因の一つとして、日本の西洋化が考えられる。西洋化は「公的な死の拡大と私的な死の先鋭化」をもたらしたと山崎(2014,p10)は述べる。つまり、「2人称の死」が心理的に遠く、身体的に近くなった、言い換えれば、「死」を簡単に認識し、受容しにくくなったと言える。したがって、彼らの分類に当てはめてみると、自身の周りの死(2人称の死、私的な死)をアカの他人の死(3人称の死、公的な死)へと分類するように変化したと考えられる。この変化の背景には中世から近代にかけての社会構造の変化が挙げられる。つまり、明治維新、戦後のアメリカ主導の西洋化の影響による共同体の在り方の変化である。この共同体の在り方の変化とは、2人称の範囲の変化である。「2人称の死」で語られる2人称とは範囲があいまいであり、時代の変化と同様に2人称の範囲も変化していった。

明治時代では、明治維新により資本主義経済の欧米諸国に倣い、法律や行政制度を整備し、国民主権と産業化を目指した時代である。つまり、西洋化を目指した時代であるのだ。西洋化は、少しずつ日本人の「健康観」、ひいては「死生観」を変化させていった。明治維新前の江戸時代の葬送儀式では、地域によっての文化や慣習に沿って、共同体の人々たちで葬儀を行っていた。例えば、「野辺送り」という人が亡くなった際は村落共同体で葬送が執り行われ、白装束を身に纏い、棺を村の人たちで担いで埋葬する葬送儀式があった。江戸時代の背景から想像すると、現代ほど医療は発達しておらず、重大な病気を患ってしまうとその宿命に逆らうことができない。だからこそ、来る「死」を受け止めて、村全体であの世へ送りだしていたと考えられる。「死」は共同体で管理され、生活の中で「死」が共存していた。つまり、当時における「死」は心理的にも日常的にも近い存在であったことが言える。3者の主張に当てはめると、当時の日常では「3人称の死」の存在は限りなく小さく、「死」のほとんどが「2人称の死」であったと考えられる。この時の「二人称の死」への分類は、「私的な死」を経験した当事者の悲しみを村という共同体で分かち合い、悲劇を緩和する役割があったと推測される。この推測から「死」を共同体で管理することは、「2人称の死」、「私的な死」の拡大を担っており、「死」が共同体の共同性を生み出していたのではないだろうか。逆説的に考えると、共同体として成立するには、「死」を「2人称の死」へと分類することが必要である。

しかし、明治維新後の近代になると、都市化が進み、核家族が増え、共同体が徐々に解体されていった。それに伴い、宗教観や郷土の文化や慣習も次第に薄れていった。そんな中で、「死」の分類の形も変化していった。例えば、現代において、人が亡くなった際には、自宅で自らの手で看取るのではなく、病院などの医療機関で臨終を迎えることがほとんどになっている。つまり、日常生活の中で「死」に触れる機会も少しずつ減っていき、「私的な死」の経験をしたときにのみ「死」に触れるような形に変化している。江戸時代と違い、近代化が進むにつれて大抵の病気は医療の発達により治療することができ、現代のような「健康社会」が成り立っていった。しかし、人が亡くなれば死亡届や死亡診断書をもって「死」を判別したり、死亡事件があるとメディアが報道されるようになっていったりということから、現代においてはほとんどが「3人称の死」、「公的な死」へと分類されている。また、太平洋戦争をはじめとする近代の大きな戦争も大きく影響しており、戦時中は分類を問わず全ての「死」と隣り合わせという環境下であったことから、大戦以降はそのギャップから「死」について考えることはさらに避けられていくようになる。

つまり、現代における「死」は心理的、日常的に遠ざけられている。むしろ、遠ざけられるどころか、「死」を排除しようとしているようにも見受けられる。

しかし、実際に排除することは不可能であり、「2人称の死」を経験する際は、ほぼ当事者のみで背負い込まなければいけない。そして、「死」は悪いもの、マイナスなものというイメージがどんどん強くなり、さらに「死」を遠ざけるようになると考えられる。

改めて、山崎が述べた「公的な死の拡大と私的な死の先鋭化」について整理すると、中世から近代にかけて、明治維新、戦後と二度の大きな転機は「2人称の死」の範囲が狭くさせ、「3人称の死」の範囲が広げる変化を引き起こした。この変化は「死」を通じて、共同体にも変化をもたらし、そして現代社会に至る。しかし、共同体において、「死」が人々のつなぎ役、つまり、共同体として成り立つ上での架け橋的な役割を担っていたことから、「死」は共同性という特徴を持つものであることが言える。

幸福度の低い現代日本における諸問題の要因の根源は、近代化が進み、共同体が崩壊したことに原因があるのではなく、日常の中から「死」を遠ざけた結果、地域における共同性が失われ、共同体が崩壊せざるを得なくなったと考えられる。古来より日本は「空気を読む」や「阿吽の呼吸」といったように、目に見えないものを大切にする国民性がある。そして、その目に見えないものの最たるものが、まさに「死」であり、その目に見えないものである「死」を介して、かつての日本の共同体は成立していたと考えられる。一方で、西洋においては、目に見えるもの、数字やデータなど合理性を重視する。故に、西洋化が進む日本では、社会の中で合理性を重視し、目に見えない「死」は、数値化が可能である「3人称の死」へと分類されていった。

以上のことから、「死」は共同性の特徴を持ち、「死生観」は社会に影響を与えることが明らかとなった。

3節.これからの社会における死生観

2節では「死」が共同性を持ち合わせているものであり、現代の諸問題の原因に「死生観」の変化であることを述べてきた。3節では、これからの社会における「死生観」の重要性の大きさについて論じていく。

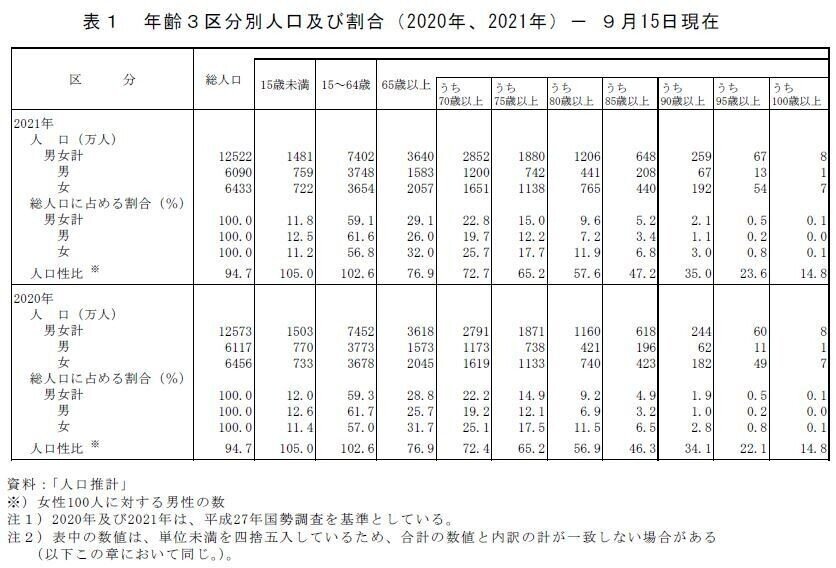

現在、日本の総人口は約1億2547万人(総務省,2021)であり、特に日本は世界で見ても超高齢社会がどんどん進んでおり、人口減少の勢いはこれからもさらに続いていくと予測される。実際に高齢化率を見てみても、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)人口は、3617万人と、前年(3587万人)に比べ30万人増加し、過去最多となり、総人口に占める割合は28.7%と、前年(28.4%)に比べ0.3ポイント上昇し、過去最高と報告されている(総務省,2021)。

さらに、現在の高齢者人口は終戦直後から1950年代までに生まれた「団塊世代」が最も多い。そして、その次に人口が多い世代である、1970年代に生まれた「団塊ジュニア世代」が高齢者になるころには、高齢化率は2040年でおよそ35.3%であると予測されている。

10人のうち、3~4人は高齢者という社会が迫っているのだ。また、人口全体で見ても、総務省によると、現在(2021年)の日本の人口約1億2557万人は、「団塊ジュニア世代」が高齢者になる2040年には約1億833万人にまで減少すると予測されている。「超高齢社会」は人口減少につながると言われるが、この「超高齢社会」を「多死社会」と捉えることができる。数字で見てもわかるように、約20年後の2040年にはもっと高齢者が多くなり、今よりも多くの人が亡くなる。さらに未来の社会になれば、この流れを止める余程のことが起こらない限り、人口減少は止まらない。

これから未来にかけて、今以上に「死」を迎える人がどんどん増えていくということは、「2人称の死」、「3人称の死」の総数がさらに増えていくということだ。そんな中で、ただでさえ「死」を遠ざける現代社会がこのまま「多死社会」を迎えれば、縮小された「2人称の死」が悲劇となって我々を襲い、悲劇を受け入れられない人が多発してしまうかもしれない。そうなれば、さらに人々は「死」を遠ざけ、生命の倫理すら侵しかねない可能性も考えられるのではないだろうか。近代化につれて生じた「死生観」の変化は、「死」の悪循環を引き起こし、これからの「多死社会」においては、更なる大きな「死」の悪循環へと誘うことになるのかもしれない。

本章では、「健康」の問題点、「死生観」の変化、少子高齢社会における死生観の重要性の大きさについて論じてきた。

ではこれまでの日本の歴史において、いかにして「健康観」や「死生観」は作られてきたのだろうか。まずは日本においての「健康観」の成り立ちなどを、歴史的な視点から詳しく分析していく。

⇒②に続く

https://note.com/hiroto1113/n/nec679d7e7e64