マック派? モス派? 僕プライム派

僕の周囲はもっぱらマック派よりモス派が大勢を占めているが、僕がモスよりマックをしみじみ旨いなと思うのは、そこは腐ってもマック。アメリカンバーガーの正統性はマックにこそ宿っていると考えるからである。

もっとも、本心の本心をいえば、マックにしろモスにしろこの先一生我慢でもいいから、叶うことならいま1度、ニューヨーク5番街と51丁目の北東角にかつてあった、プライムバーガー(Prime Burger)の客となりたい。

プライムバーガー名物のチーズバーガーを自家製オニオンリングと交互に頬張りながら、よく噛むでもなく、時折搾りたてのフレッシュオレンジジュースで胃の腑に流し込む。留学時代に覚えたそんな官能的で自堕落な食べ方を、50になっても60になってもたまには耽溺したいものだ、と願っていた。

それだけに、あの日、永遠の閉店らしきその現場を目の当たりにした僕は、しばし呆然と路上に立ち尽くしたのだった。2012年だか2013年だかのことである。

プライムバーガーの開業は1938年。あのフランクリン・ルーズベルトが大統領であった時代である。ニュー・ディールならぬニュー・リテールを起こした一家の小さな挑戦が、その後、70年余も続くと誰が想像しただろう。

そんな老舗店とはつゆほども知らず、僕が初めてふらり立ち寄ったのは1988年の晩秋から初冬にかけて。肉肉しいハンバーガーもさることながら、冷え切った身体を温めてくれるトマトスープの旨かったこと!

白衣スーツをきちんと着こなした年配の黒人男性がカウンター越しに、明らかに声帯の病気を乗り越えたと分かる、補助装置越しのくぐもった声で、

「旨いだろ、うちのトマトスープ? 僕も大好物でね。ほーら、飲み過ぎてこんなしゃがれた声になっちゃった」

と声掛けしてくれたりする。いっぱしのニューヨーカーに加えてもらえたようで嬉しかった。

また、別の朝は、同じ老店員が客のオーダーに応えて、白い陶器のボウルに小さな紙箱に入ったケロッグを注ぐのを眺めていたのだが、箱の継ぎ目を探して爪先でほじほじ開けるのは面倒とばかり、箱のお腹にステンレス製のナイフをぶすりと突き刺すと、ボウルに狙いを定めて両手で箱をぱかっと二つ折りにするではないか。あっという間にボウルはシリアルで満たされることに。その手荒な所作の一つひとつにすっかりヤラれた僕は、自分でも家で真似てやってみるのだが、一度として上手くいったためしがない(床に掃除機をかける良い口実になったはなったけど)。

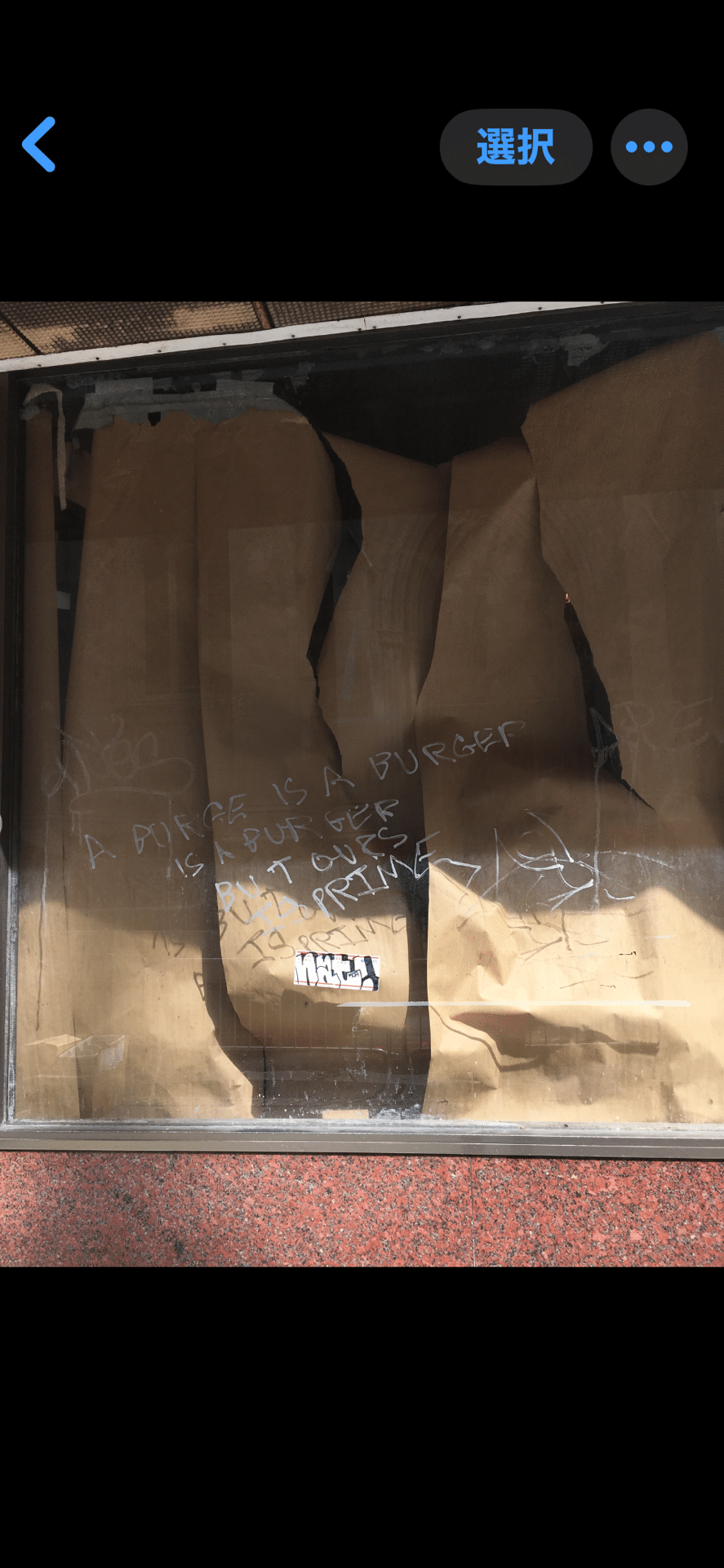

さて、本来なら平日のお昼の書き入れどきというのに、プライムバーガーの正面入口はがっちりと施錠されたまま。通りに面した窓という窓には、内側からクラフト紙で目張りがされ、店内を窺い知ることはできない。

よく見ると、窓にはなにやら白い油性ペンで殴り書きが。店の正面のキャノピーにも載っている、あのお馴染みのキャッチコピーの、こちらは手書きバージョン。

「バーガーはバーガーはバーガーでも、うちのはプライム!」

喪失感にうちのめされたかつての常連客の仕業か、それとも、ファミリービジネスを自分の代でおじゃんにした最後のオーナーの自虐なのか。やがてキャノピー自体も取り外されるその前に、最後にきっちり文字に起こしておかねば、という使命感のようなものがどこぞの誰かを突き動かして書かせた、と僕は理解した。

それにしても、その冗漫なコピーの語感の可笑しさ、味わい深さは、英語をよくしない僕にも直感的に分かる。要は、少しも洗練されてはいない。でも、スタイルを突き抜けて、ダサ可愛いのである。

今回のプライムパーガーの市場撤退は、ニューヨークタイムズなどの大手紙や名だたる雑誌のいくつかが記事にしている。内、GQに載った創業当時(?)の写真と見比べてみれば、コピー自体は一言一句いまのと変わっていないことが分かる。

それにしても、この場合、「プライム」は単に「最高!」「絶品!}と自画自賛しているだけなのか。「ダサ可愛い」路線にしても、それではあまりにも無邪気に過ぎはしまいか。

米国農務省(USDA)の「肉質等級制度」は実に1926年から整備・運用されてきたという。さすが牛肉王国アメリカ! この間、何度も改訂を繰り返してきたというから、現在の等級表示がプライムバーガー創業当時とまったく同じかは定かではないが、USDAの現在の等級は最上級から普通まで、「プライム」「チョイス」「セレクト」「スタンダード」の4つに分かれる。創業者の念頭にこの等級表があったとしても——バーガーは使う牛肉が肝だけに——なんら不思議ではない。

「バーガーはバーガーでも、うちのは最上位プライム級牛肉(※USDA調べ)使用!」

との思いを「プライム」の一語に込めたのか。

あるいは、産業ヒエラルキーのなかで、ただでさえ外食部門は地位が低い上に、その中でもハンバーガー屋はとりわけフラジャイルな商いだった時代に、

「バーガー屋はバーガー屋でも、いまに見ておれ、うちのやり方が正攻法!(と分かる日が必ず来るから)」

と「プライム」にいつか本流、主流に成り上がらんとする気概を込めたのか。

一家の挑戦がたとえ全ニューヨーカーの記憶から消え失せたとしても、大丈夫、歴史的な円安でいまおいそれとは現地に飛べない僕のなかで、その店の記憶は濃縮される一方なのだから。生涯、僕はプライム派だから。