サクラレビューの真実 「おカネの教室」ができるまで⑬

2017年3月5日、「おカネの教室」のKDP(Kindle Direct Publishing)版はリリースされた。

無名の新人の個人出版だから、出だしで頼りになるのは知人と「口コミ」のみ。Facebookで、本名とペンネーム、両方のアカウントを使って拡散に努めた。大半が知り合いとはいえ、短期間でダウンロードは数十を超えた。

その結果、気づいたのは、Kindle市場の恐ろしい過疎っぷり、「勝ち組と負け組」の落差の大きさであった。

当時のFacebookの投稿を少し引用する。

おかげさまで、最初の2日で30ほどお買い上げがありました。ほぼ全てお知り合いかと。皆様、ありがとうございます!

で、これはたまたま気付いた友人が知らせてくれたのだが、瞬間風速、売れ筋新刊コーナーで7位に入ったらしい(笑)

どんだけ過疎やねん…

(中略)

同じ友人から、「今日は児童書で2位だ!」と連絡。その日はその時点で3冊しか出てなかったのに…

自分では児童書にカテゴライズしてはいないので、なんでやねん、とランキングをのぞいたら、自分が4位に落ちてたのはいいが、1位と5位が「いけない先生」みたいなエッチな写真集だった(笑)児童書は5位以内で一冊だけ。(2017年3月11日の投稿)

「だれでも本を出せるKDPは素晴らしいけど、誰も読んでくれない」という情報は、事前にネットで把握はしていた。しかし、たかだか数十単位で新刊ランキング一桁に入ってしまうとは…。

おそらく、数十万のコンテンツの大半は月に数部、いや、おそらく年間数部、いや下手したら販売ゼロという状態なのではないだろうか。

冷静に考えれば、無名の著者の本に金を払う人など、ほとんどいないだろう。よほどちゃんとマーケティングしないと、数十万のコンテンツの海に沈むのは仕方ないのかもしれない。

客寄せ狙った「前編100円」

マーケティングという視点から、ここで価格設定について触れておきたい。

「おカネの教室」は当初、前編・後編の2分冊で、価格はそれぞれ100円、400円とした。全体で500円という設定は、「99円」や「250円」が主流のKDPではかなり高価格だ。

あえてそうしたのは、以下のような狙いがあった。

①前編は低価格で「長めの試し読み」にする

②後編を買ってくれた人=読了してくれた人の数を把握する

③無料キャンペーンの回数を稼ぐ

率直に言って、私には「KDPでもうける」発想は微塵もなかった。事前の販売数予想は、良くて1年で500から1000ぐらいだろうと思っていた。運よく1000部売れても収入は数万円。悪くはないけれど、まあ、うまいもの食って散財しよう、くらいの金額だ。予想外の大ヒットで実際の収入はもっと多くなったが、それはまた別の機会に。

そんなことよりは、「多くの人に自分のお気に入りの作品を読んでほしい」「どれぐらい満足してもらえたのか知りたい」という気持ちが強かった。

前者だけのためなら「全編100円」にすれば良いのだが、後者の目的のために前編・後編に大きな落差を付けた。

読みたくもないのに400円追加で払う人はいないだろうし、後半の方が面白いという自負があったので、「買った人=通読した人」と見てよいだろうと考えた。

あえて付け加えれば、「この作品にはワンコインぐらいの価値はある。大事に読んでほしいからたたき売りしたくない」という気持ちもあった。

③は、「5日間に限って無料キャンペーンが打てる」というKDPの仕組みによる。前後編方式なら10日間、無料キャンペーンを張れる。ちょっとした裏技みたいなものだ。のちに「前後編統合版」を出して、さらにキャンペーン日数を稼いだ。

恐るべき「1つ星爆弾」

マーケティングのもう一つのポイント、というか、最大の柱は、レビューだ。

誰しもAmazonで何かを買うとき、レビューは大いに参考にするだろう。有名作家やマンガでもそうなのだから、無名の新人にとっては、死活的に売れ行きに影響するファクターだ。実際、「1つ星爆弾」を食らった時には、しばらく売れ行きが半減するダメージを被った。

皆さん、よほど腹に据えかねたとき以外、軽はずみに1つ星をつけるのはやめましょう。現実には、嫉妬や嫌がらせからか、あちこちに1つ星を連発するテロリストのような人がいるようなのだが。

さて、Amazonレビューといえば、問題になるのはサクラレビューである。

余談だが、先日、ある企業を取り上げた新刊で、発売直後に明らかにサクラとみられる5つ星レビューが不自然なペースで連発された後、いきなり「社員です」というタイトルで1つ星レビューが投稿され、「会社から購入を強制され、上長にスクショの報告義務まであります」と告発するちょっとした事件を目撃した。同調する社員らだろうか、恐ろしいペースで「参考になった」がついて代表的なレビューとして表示されるようになると、なんと数日後にそのレビューが削除されるというオカルトな結末を迎えた。

Amazonレビューの闇は深い。

閑話休題。

白状しよう。私もサクラレビューを動員した。すいません。

といっても、「レビュー書いてくれない?」と頼み込んだのは、無料配布で読んでもらっていた親戚、友人など数人である。「呼び水」がないと、一般の読者がレビューが書き込みにくいと思ったからだ。人に頼んでおいて、自分ではレビューを書き込んでいないので、かなり良心的な方だと思うのだが…。

ここからはグレーゾーン。

Facebookやメールで「面白かった!」と感想をくれた人には、「Amazonにもレビューを書いてもらえると助かる」と伝えた。実際にレビューを書いてくれたのは、おそらくその5~6割、最終的に10件くらいだろうか。安易に5つ星をつけず、4つ星で批判的な部分もちゃんと指摘してくれた人もいたので、これはサクラレビューとは言い切れないと思っている。

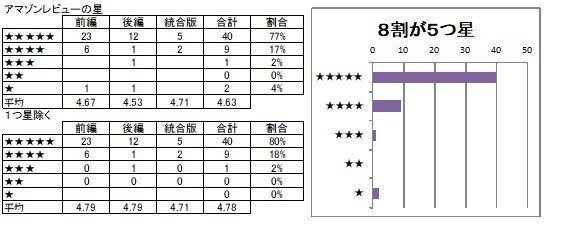

最終的に「おカネの教室」前後編と統合版はシリーズ3作で約50件のレビューをいただいた。

ご覧のように8割が5つ星、4つ星までで94%という驚異的な高評価になっている。発売当初の「サクラ」の影響はさほど大きくないと思う。2つ星がなくていきなり1つ星が2件というあたりは前述の「テロリスト仮説」の傍証といえるかもしれない。

ちなみに書籍版は7月30日時点で53件のレビューの66%が5つ星、22%が4つ星で、こちらも素晴らしい高評価をいただいている。ありがとうございます。

こちらは「ガチ」で、サクラは一切動員していない。4つ星がKDPより多めなのは税込み1728円というお値段の差もあるのかな、と想像している。

「なぜKDPで1万部のヒットになったのか」という、最もシンプルな答えはこの高いレビューだったと思う。

要は「読者が面白いと思ってくれたから」という、「そんなの当たり前じゃないか」という結論なわけだが、もう1つ、少なからず影響したファクターがある。

それは「露出」だ。

読者の目に触れる機会をいかに増やすか、書店で言えばいかに良い棚を取るかは、売れ行きを大きく左右する。

この点で、KDP版の「おカネの教室」は戦略と「運」の両面がうまく作用したコンテンツだった。

=============

ご愛読ありがとうございます。

好評発売中の「おカネの教室」の本編もよろしくお願いします。

次回シリーズ14回は「キャンペーンの威力」です。

乞うご期待!

いいなと思ったら応援しよう!