高齢者見守りサービスを開発したのは育児休業中に副業で社長になったサラリーマンでした。【RING HIROSHIMA】

保険会社に勤務する堀江雅文さんは、3年半の育児休業の間に、奥さんの親が営む不動産会社を継承しました。さらに大学時代に学んでいたプログラミングの勉強も再開。その知識を活かして高齢者や障害者の見守りサービスを開発しました。

これは、そんな堀江さんがRING HIROSHIMAでセコンドを得て、実証実験に挑戦するお話です。

CHALLENGER「共栄商事株式会社」堀江雅文さん

不動産会社を継いだ堀江さんが直面した課題は、ひとり暮らしの高齢者に対して、大家さんが物件を貸ししぶることでした。特に65歳以上の方は、「もし一人のときに亡くなっては困る」と断られるケースが多くありました。大家さんとしては、いわゆる“いわくつき物件”にしたくないのです。

本来、入居率が上がることは大家さんにとっていいことなのに、高齢者のひとり暮らしというだけで断ってしまう。高齢者としても物件が見つからなくて困る。

核家族化、高齢化が進み、ひとり暮らしの高齢者が増えている中で、全国的に深刻な社会問題になりうると考えました。

ひとり暮らし高齢者が倒れたとき、誰にも気づいてもらえず手遅れになるという状況が防げれば、この問題は解決できるかも。

持ち前のプログラミングの知識を活かして、ひとつの解決策を社会に提示することにしました。

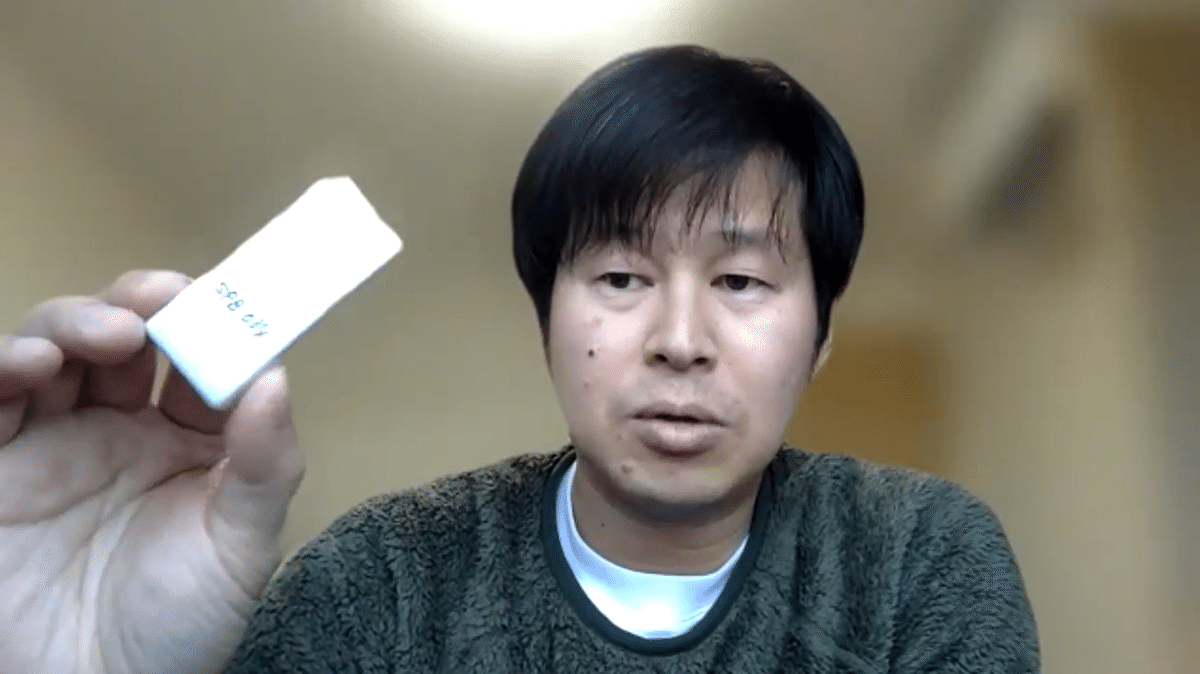

そこで開発したのが「みまもり@LINE(みまもりらいん)」です。小さな専用端末を高齢者宅のドアに貼っておくと、ドアの開閉時の振動を感知して、サーバに記録を残します。

一定期間振動を感知しなかった場合「異常事態の可能性あり」として、あらかじめ登録しておいた家族や近所の方などにメッセージアプリ「LINE」でメッセージが届きます。

(「みまもり@LINE」の専用端末。大きさは6.5×3×1㎝)

高齢者の見守りに関しては、すでに各社からさまざまなサービスが展開されています。

アナログな方法だと週1回などの定期的な訪問ですが、訪問と訪問の間になにかあれば、最大1週間発見されない可能性もあります。人による見周りは限界がある。一方デジタルな方法でも、既存のサービスでは、高齢者宅にインターネット環境が必要なものが多いんです。

でもユーザーは高齢者。インターネット環境がなかったり、あっても新しいデジタル機器に抵抗がある方もいらっしゃいます。この抵抗が、デジタルによる見守りサービスが普及するための壁になっていると思いました。

この壁を突破するため、「みまもり@LINE」は、独自の通信回路を内蔵。インターネット環境がなくても、両面テープでドアに貼りつけるだけですぐに使えます。

さらに、機能を最低限にすることで、導入費無料、月額利用料1000円という低価格を実現。「お金の心配」という壁も壊し、社会貢献のために原価ぎりぎりで取り組んでいます。

昨年4月に開発し、試験運用中の現在ユーザーは3人。大家さんや通所するデイケアセンターの担当者を異常時の通知先に登録していて、「手軽で安心できるシステム」と好評です。

開発から半年ほどたち、全国的に展開してみたいと思っていたころ、RING HIROSHIMAを見つけて応募しました。

ほかにも自治体が募集する実証実験のプログラムはありましたが、先に課題が提示されていて、それを解決できるソリューションを募集するというものでした。

RING HIROSHIMAは、自ら課題と解決策を提案できたところが私向きでした。

全国的な認知度向上を目指し、実証実験に臨みます。

SECOND「ブランシェ国際知的財産事務所」高松孝行さん

既存の見守りサービスは、高機能なもの、高齢者にはオーバースペックになるものが多いと感じます。

堀江さんのデバイスは、ボタンがひとつだけ。画面もなく、両面テープで貼るだけで使える。本当に使いやすく、既存サービスとは違った点で他のサービスと競争できると思っています。

弁理士の高松さんは、今後ユーザーが増えることを想定して、「みまもり@LINE」の特徴を法的に担保できるよう、特許や実用新案などに関する助言で堀江さんを支えます。

さらにベンチャー企業を支援した経験もあり、幅広い視点からくる専門的なアドバイスが堀江さんの強い味方です。

私にとって、弁理士さんという貴重な存在に出会えたこともRING HIROSHIMAに採択された財産のひとつ。

実証実験に際しては、モニターアンケートひとつとっても、個人情報の扱いなど素人では気付かないことを助けていただいています。(堀江)

東京にいる高松さんと、茨城県の堀江さん。

特に広島県にも接点はなく、RING HIROSHIMAを通して出会ったふたりは、普段チャットや電話でコミュニケーションをとっています。実は、お顔を見て話したのはこの取材が初めてだったそうです。

ここが難関になるとは。

コロナもからみ、なかなか会えないふたり。

実証実験にはさまざまな障壁があります。

使いやすいサービスだということを高齢者にどこまでわかりやすく伝えられるか、そのためにどんなチラシをつくるか。

想定していないエラーが出ないだろうか、出たときにはどう対処しようか。

実証実験に向けてそんなことを考えていました。

しかし意外にもつまずいたのがモニター探し。正直、自治体を通して募集すれば、モニターはすぐ集まるだろうと考えていたんです。

でも私も高松さんも広島から遠く、現地にも行けない状況が続いているので。

実証実験には「みまもり@LINE」を使ってくれるモニターがいることが大前提。

モニター数の上限を100人と考えていた堀江さんでしたが、広島に来られないチャレンジャーにとって、現地でモニターを探すことは至難の業です。

そんなとき手を差し伸べてくれたのは、高松さんの“セコンド仲間”元木昭宏さんでした。元木さんは別の実証実験のセコンドをしています。

セコンドが集まるディスカッションの中で、モニター探しに苦労していると言ったら、元木さんが府中町社会福祉協議会を紹介してくださいました。私も広島とのつながりがなかったので大変助かりました。

スタートアップを支援するというひとつの目的で集まったセコンドの皆さんは、それぞれが専門と人脈をお持ちです。そのような人たちとの新しい出会いは、セコンドにとってもRING HIROSHIMAに参加した財産ですね。(高松)

私のようなベンチャー企業は、まず信用してもらう、話を聞いてもらうのがひとつのハードルです。いきなり電話しても、有象無象の営業のひとつと思われてしまいがちですから。今回は人脈のうえで社協の方とつながりができたので、最初からある程度信用していただけたと思います。

ユーザーにとっても、『広島県の実証実験に採択されました!』ということを安心材料にしてもらえるのではないでしょうか。自治体主催の実証実験に採択されたこと自体が、大きな支援です。(堀江)

今回は期間の短い実証実験ですが、「みまもり@LINE」をたくさんの人に知ってもらう機会。

実証期間後も、“RING HIROSHIMAに採択された”という事実が、堀江さんを、そして「高齢者の見守り」を後押しできそうです。

(Text by 小林祐衣)

無料モニター募集中!

アンケート調査にご協力いただける先着100人に、1年間お試しいただきます。詳しくはこちらをご覧ください↓↓