【コンサルスキル】ロジカルシンキング

こんにちは!Hiroshiです。

総合コンサル会社でデータ活用コンサルタントという仕事をやっている在日中国人です。

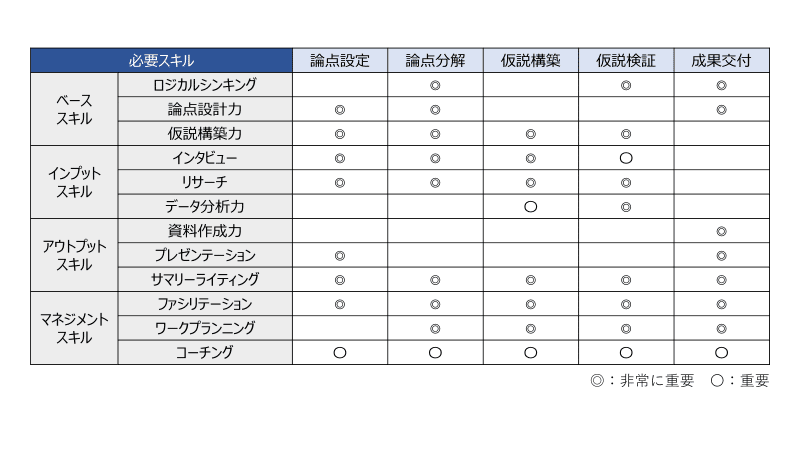

先日の記事でも紹介しましたが、コンサルティング業界においては、プロジェクトを進めるために必要なプロセスが5つあり、その過程で必要なスキルが12個存在します。

その中でも、特に重要なのはベーススキルであるロジカルシンキング、論点設計力、仮説構築力です。特にロジカルシンキングはコンサルワークをこなすうえで不可欠です。コンサルタントをロボットに例えるなら、ロジカルシンキングはそのロボットのOSであり、その他の機能を支える存在といってもいいでしょう。

本日の記事では、コンサル業界において必要不可欠なスキルである「ロジカルシンキング」について、その概念や重要性、応用方法について紹介します。

ロジカルシンキングとはどういうことか

ロジカルシンキングはなぜ重要か

どうすればロジカルに考えられるか

※個人のためのまとめであり、別に目新しいことはないので、すでに理解されている方はぜひ読み飛ばしてください。

なぜロジカルシンキングは重要なのか

仕事に限らず、ロジカルシンキングのメリットが大きく3店あると感じています。

①人と議論しやすくなる

②事実を検証できるレベルになる

③作業の分担をしやすくなる

①人と議論しやすくなる

後ほど詳細を述べますが、ロジカルシンキングを使って大きなことを小さく分解したり、ロジックを構築することができます。分解された事象とロジックのそれぞれについて検討できるので、議論しやすくなります。

良く誤解されがちなのは「ロジカル=正しい」ということです。これは間違いです。

ロジカルシンキングを使うことの意味は、複雑で抽象的なことを議論できるレベルに分解することや、結論が間違った場合事実が間違っているか、ロジックが間違っているか、判断できるようになります。ロジカルでないと、みんな感情論・抽象論しか言えなく議論が進みません。

②事実を検証できるレベルになる

ビジネスや研究において、複雑で抽象的なことは検証しようとも、手入れできません。この時、ロジカルシンキングを駆使し、複雑なことを小さく分解することで検証できるレベルにすることできます。

③作業の分担をしやすくなる

②で説明したように、ロジカルシンキングを使うことで複雑なことを小さく分解できるので、それぞれ違う担当者に振ることができます。

ロジカルシンキングとはどういうことか

情報処理の基本動作

研究やビジネスなどの知的労働において、やることの大半が情報処理(情報の調査や整理)とコミュニケーションです。そしてコミュニケーションにしても、情報処理して何かしらの示唆を持たないとネタがありません。そのため、知的労働において情報処理能力が最も重要な能力といってよいでしょう。

そして情報処理の基本動作としては2つしかありません。

①問題の分解

親問題(大きな問題)を複数子課題(小さな問題)に分解する

②意味の考察

それぞれの子問題の答え(根拠)に関する情報を集めてインプットし、親問題の答え(結論)をアウトプットする

そんな反復です。

ここで親問題の答えと子問題の答えを矛盾なくつなげる情報処理プロセスのことをロジックといいます。上記①と②のプロセスをロジックを用いて考えることがロジカルシンキングです。

ピラミッド法則

コンサルティング業界において、ロジックを構築するための方法論としてピラミッド法則があります。

<ピラミッド法則>

①問題の答えとして結論が頂点になっている

②結論は、いくつかの根拠に支えられている

③上段の根拠はまた下段の根拠に支えられている

後ほど詳細を述べますが、ピラミッド法則の原則として3つあります。

①結論が問題の答えになっていること

②横方向にMECE(漏れなくダブりなく)の関係が成り立つこと

③縦方向にSo what?Why so?の関係が成り立つこと

フレームワーク

特定の問題にする一般的なロジックのピラミッドです。よく用いられるのは以下のようなものがあります。

・3C

・4P

・5Force

・5W1H

・PDCA

興味のある方はぜひネット記事やビジネス書をご参考ください!

横方向に問題を分解する:MECE

コンサルティングで問題の分解に使用する理論はMECEです。直訳すると「漏れなくダブりなく」のことですが、いわば「子問題の和=問題」と「子問題が互いに独立」の状態を指します。

例えば、「人」という概念を性別で分類すると「男」「女」があり、日本の会社を資本元で分類すると「外資系」「日系」があるということです。

MECEにするためには、私はいつも以下のステップを踏んでいます。

①問題の全体を確認する

まずは問題全体を正しくとらえないと、重要な点を見落としたりするので、無駄なことに工数を費やすので、過不足なく全体を認識することが重要です。

実務の中で例えば上司から「うちの問題点を整理しておいて」という仕事を受けたとすると、まず確認しないといけないのは「うち」の範囲はどこまでかです。うちの部署だけなのか、今いるオフィスなのか、会社全体なのか。それによって調べる範囲がかなり変わってきます。

たとえ自分で全体を認識したと考えていても、手戻りを発生させないために、問題全体の定義を上司と握ることが大事です。

②切口を選択して分解する

同じ対象でも、切口によって分解の仕方が変わってきます。先ほど人の例をあげましたが、人を年齢で分類すると「子供」「青年」「中年」「年寄」、国籍で分類すると「日本人」「外国人」があります。

実務の例をあげると、「ある牛丼チェーン店の売上をあげるために、どうすべきか」というお題を与えられたときに、売上をどう分解するかは色々やり方があり、それによって出された結論も異なるでしょう。

例として以下のような分類の仕方があります。

・地域別(北海道、東北、関東、関西、etc.)

・店の規模別(20席以下、20席以上)

・市場規模×市場シェア

・店舗数×店舗ごとの売上

・・・

大事なのは「目的(問題の上位にある問題)は何か」「何の比較をするのか」「誰の視点で見ているのか」に合わせて意味のある切口を選択してから分解することです。

③言葉のレベル感をチェックする

牛丼店の話に戻ると、都道府県別で店の経営状況を検討しているのに「東京都」と「仙台市」を比較したり、店舗規模別に検討しているときに店舗面積の話を混ざったりすると、話が混乱してしまい、議論が進まなくなります。

こういう場合、そもそも分解されたものが同じレベル(次元)になっていないので、MECEかどうかはそもそもチェックできません。

そのため、分解した後に言葉のレベル感があっているか、切口が揃えているかを改めてチェックする必要があります。

④漏れとダブりをチェックする

最後にもう一度漏れとダブりがあるかをもう一度チェックし、仕上げます。

縦方向に意味を考察する:So What?Why so?

「So what?」とは「だから、なんなの?」、「Why so?」とは「なぜそう言えるか?」という意味です。事実と結論のロジックが飛んでいないかをチェックするための方法です。

So what?Why so?には「観察」と「洞察(インサイト)」という2種類のものがあります。

「観察」とは根拠から読み取れたものの要約で、根拠が事実なら、結論も同じく事実ですし、根拠が仮説なら、結論も同じく仮説です。

「洞察」とは根拠から導き出した存在する可能であろう推論です。

例として以下のようなものがあります。

・結論の可能性

・原因の可能性

・取れる対応/アクションの可能性

・事象の共通性/関係性/ルール

意味の考察をする際に、私は以下のステップを踏んでいます。

①問題を確認する

1つの事実からはたくさんの「観察」や「洞察」を読み取れるので、まずは「問題の内容は何か」「目的は何か」「誰の視点で見るか」などを確認する必要があります。

②それぞれの事実から「観察」「洞察」を出す

1つ1つの事実を確認しながら、問題の内容に合わせてSo what?で観察と洞察を出してWhy so?でチェックします。そして複合的な意味を形成させていきます。

ロジックのパターンを選択する

横方向にMECEに問題を分解し、縦方向もSo what?Why so?で意味を考察できたら、いよいよロジックのピラミッドの仕上げになりますが、ここで重要なのはロジックのパターンを選択することです。

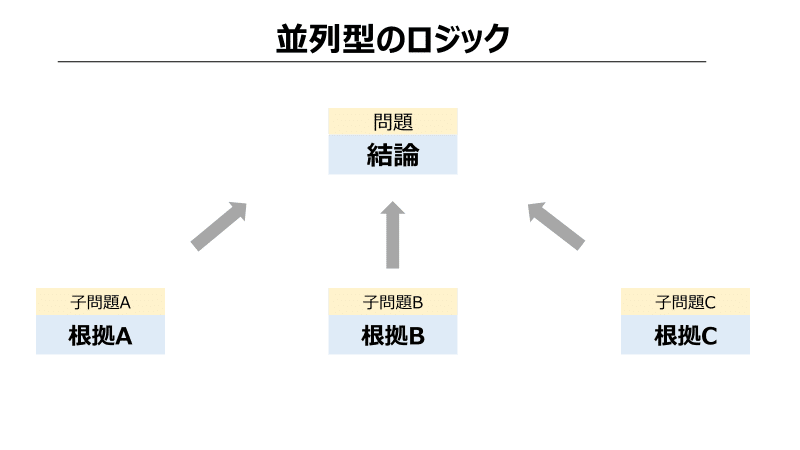

ロジックは、並列型と三段論型の2つのパターンがあります。ロジックを組み立てる際に、どちらのパターンを用いるかは状況に合わせて選択しないといけません。

並列型:根拠の横並び

いわゆる根拠の横並びという形式です。複数の根拠から直列で結論を出す場合に用いられます。

<並列型の応用シーン>

・各根拠から直接結論を導くことが可能

・全体像をまとめて簡潔に示したい

・考えがMECEであることをアピールしたい

三段論型:判断基準と事実からの判断

客観的事実と判断基準から結論を導き出す形式です。

・判断基準:一般法則または主観的な基準

・事実:問題に対して相手と共有しておくべき個別論

よく使われるマトリックス型の説明は実は三段論の応用です。

注意しておきたいのは、判断基準と事実の内容として

①判断基準と事実の内容もMECEになっていること

②判断基準に納得感があること

<三段論型の応用シーン>

・複数案から最善案を導き出したい

・事実や判断基準の助言をもらいたい

・考えの流れを示して結論の妥当性を強調したい

コミュニケーション時の注意点

ロジカルに考えたとはいえ、コミュニケーション時にロジカルに伝えられるかはいくつか注意点があります。

メッセージの三要素の確認

メッセージには3つの要素があり、コミュニケーション時に3つの要素をそろっているかをチェックしておくとよいです。

①問題(テーマ)

②相手に期待する反応

③答え

①問題

そもそもどの問題に解答しているかを気を付けないと、答えがずれてしまうことになるので、注意が必要です。

また、相手と話すときにコミュニケーションする前に、自分がいま答えようとしている問題を再度提示して認識を合わせたほうが良いです。問題をいくつか子問題に分解して解く途中であれば、どの子問題の答えに出そうとしているかも提示しましょう。

また、問題を提起する方法としてSCQと呼ばれる方法もあります。

②相手に期待する反応

メッセージを伝える目的は、究極的に相手に何かアクションしてもらうことなので、「相手に期待する反応」ことを必ずセットで使えましょう。

これは話を聞く際にも同じで、相手から何かメッセージをもらったら、最後に自分が取るべきアクションを確認することです。アクションを明確にしないと、コミュニケーションの齟齬が生じます。

一般的な反応としては以下があります。

・理解や承認をしてもらう

・助言や判断してもらう

・行動してもらう

「相手に期待する反応」は「問題(テーマ)」をすり合わせた後に、一度粗く伝える上で、全体のメッセージを伝えたら、もう一度明確に伝えると良いです。

③答え

答えとはいわばロジックのピラミッドです。

ロジックがコンパクトであることの確認

ロジックはコンパクトであるほど理解しやすいです。

一般的に横は2~5要素まで、縦は相手が理解できる最低限が良いです。

一部分かりにくいところもあるかと思いますが、大部長くなりましたので今日はここまでにします。

ではまた次回!

参考図書

ロジカル・プレゼンテーション ― 自分の考えを効果的に伝える戦略コンサルタントの「提案の技術」– 高田貴久 (著)

入門 考える技術・書く技術 – 山﨑 康司 (著)

麦肯锡结构化战略思维(如何想清楚说明白做到位) – ZHOU GUO YUAN(著)