『カタカムナ』は本当に縄文時代の古代文明なのか?

世の中の研究者ですら解けなかった謎 を、私が解明してしまったかも??

世の中の『カタカムナ』の解説って、そのほとんどが『縄文時代の古代文明』として紹介されてますよね?

でも、『カタカムナ』のことを、深く分析してみると……

カタカムナの『縄文時代の古代文明』説を調べると、実はいくつもの矛盾が見つかるのです。

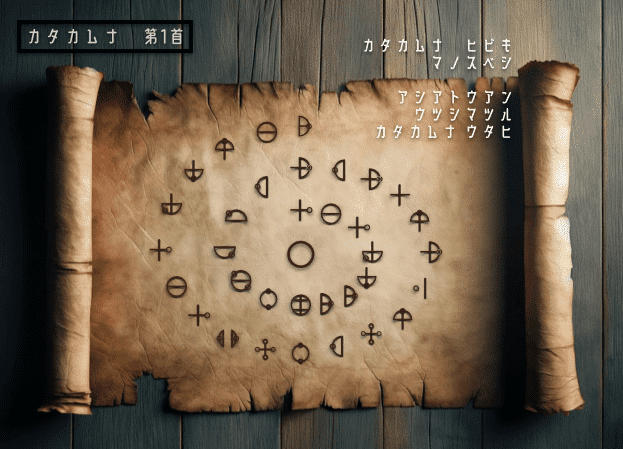

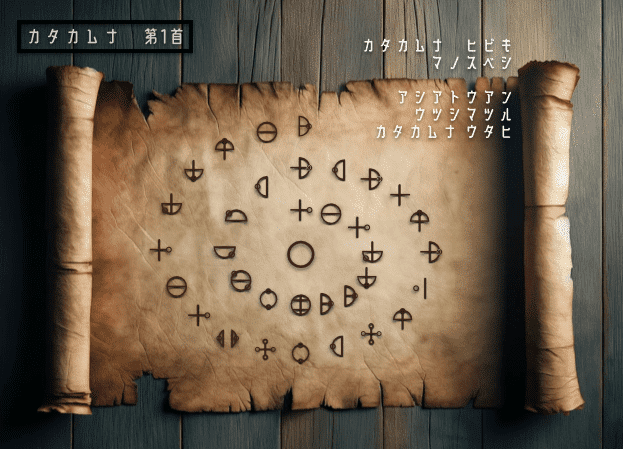

まずは『カタカムナ』の第1句を見てください。

この画像は、螺旋状の文字盤が『カタカムナ』の文字です。

画像の右上には、カタカナでその読み方が書かれています。

こう書いてあります。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

『カタカムナ』 第1首

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

カタカムナ ヒビキ マノスベシ

アシアトウアン ウツシマツル

カタカムナ ウタヒ

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

【漢字に直すと?】

カタカムナ 響き 間の術示し

蘆屋道満 写しまつる

カタカムナ 詩

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

・

・

あれ? 漢字に直せるの?

まず、そこがおかしいですよね?

縄文時代と言えば、もっと ウッホッホ族 のはず。

なのにこの言葉使いの、『蘆屋道満 写しまつる』って、歌舞伎っぽい言い回し。

これ、本当に縄文時代の言葉? 本当は、いつの時代のモノなの?

・

・

実際に私が分析した結果、『カタカムナ』の執筆年は、970~1050年の範囲まで、年代を絞り込めました。

『平安時代』

これは、過去の研究者の方々の意見とは、大きく違います。

これだけ年代にズレが出るということは、どちらかが正しくて、どちらかが間違っているわけです。

では一体、どちらが正しいのか?

他の研究者とは違うことを言ってるけど、本当なの?

テキトーなことを、勘で言ってるだけでは?

・

・

それではなぜ、『カタカムナ』の本当の執筆年代は、平安時代なのか?

ひとつずつ、その謎を解き明かしていきましょう。

まずは、誰にでも分かる『簡単な証拠』からスタートしてみます。

・

・

『カタカムナ』の本当の執筆は、いつなのか?

もし、言われているとおり『カタカムナ』が縄文時代の言葉なのだとしたら、当然、現代とは言葉が変わります。

戦国時代の言葉(時代劇)ですら、「拙者」とか「ありがたき幸せ」とか、「かたじけのう、ござった!」みたいな、わけのわからない 古語の呪文 が飛び交ってるわけですから、縄文時代の言葉なんて、ウッホッホ語 だったのでは?

少なくても、現代人にスッと意味が通じる発音 ではなかったはず。

ところが、『カタカムナ』を全80首、一通り読んでみると、明らかに意味がスッと通る句が、ところどころあるのです。

たとえば『カタカムナ』 第4首。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

『カタカムナ』 第4首

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

イハトハニ カミナリテ

カタカムナ ヨソヤコト ホグシウタ

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

どうでしょう? これ、本当に縄文時代の言葉に感じます?

ちなみに、これを漢字に直すとこうなりますよ!

『意は永遠に 神なりて カタカムナ 四十八言 ほぐし歌』

四十八言(よそやこと)って、『ホツマツタヱ』の『あわ歌』の音数のこと。

それによく見ると、この『カタカムナ第4首』の響きって、奈良・平安時代の言葉に似てますよね?

参考までに、時代が近い【万葉集】の言葉の響きと比較してみましょう。

【万葉集】 3253番歌

(遣唐使の出発を見送る側の歌)

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

葦原の 瑞穂の国は

かむながら 言挙げせぬ 国

しかれども 言挙げぞ 我がする

事幸くま 幸くませと

【意味】

葦原の瑞穂の国(日本のこと)は、「神の作法」にならって

たとえ心の中では、嵐のように心配してたとしても

心に秘めて、言葉には出さない。そのようなつつましい国だ。

けれど、私は言葉に出して、あえて言わせていただく。

「どうぞご無事で神に守られますように!」

ちなみになぜ、この句を選んだか? というと、『カタカムナ』も第17首以降は『カムナガラ』という言葉が多発するからなのです。

つまり『カタカムナ』も、時代的にこの【万葉集】と、そこまで離れていない。

……『カタカムナ』平安時代説が有力になってきたでしょう?

平安時代の証拠は、まだまだ続きます!

続いて、平安時代の証拠 その3 は?

次に、『カタカムナ』 第7首 を見てください。

エネルギーが特に強い! と言われる、有名な5・6・7首の最後の句です。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

『カタカムナ』 第7首

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

マカタマノ アマノミナカヌシ

タカミムスヒ カムミムスヒ

ミスマルノタマ

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

この句は、発音を追いかけると、意味が分かるようで分からない……という、そこそこ微妙な暗号に見えます。

しかし、漢字に直すと実はこうなるのです。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

『勾玉の 天之御中主神(アメノミナカヌシ)

高御産霊神(タカミムスビ)

神産霊神(カミムスビ)

水丸の球』

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

天之御中主・高御産霊神・神産霊神とは、『古事記』に出てくる「造化三神」のことで、あの天照大御神よりも格上となる、宇宙創造の神々とされています。

古事記の編纂って、奈良時代(712年)です。縄文時代ではありません。

平安時代の証拠は、相当かなり固まってきましたが、ダメ押しとして、その4 の証拠も見てみましょう。

『カタカムナ』 第1首 を見てください!

『カタカムナ』の全80首はこの句からスタートするのですが……

なんて読めますか?

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

『カタカムナ』 第1首

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

カタカムナ ヒビキ マノスベシ

アシアトウアン ウツシマツル

カタカムナ ウタヒ

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

まず最初に注目するのは、歌舞伎風の表現である『アシアトウアン うつしまつる』が何を意味するか?

そもそも『アシア トウアン』という名前そのものが、縄文時代のウッホッホ族の発音ではないでしょう。「名字+名前」の組み合わせですから。

オリジナルには、古代文明時代の『初代シャーマン』の名前が記されてたのでは?

その後、何代も写本が繰り返されて、現存する最後の写本が『アジア・トウアン』作だっただけでは?

そう考える方もいるかもしれませんが、そうなると、『奈良・平安期』の流行であった「5・7調」で書かれた句が目立つことの説明がつかない……。

・

・

そもそも、ここで署名している『蘆屋道満』って、平安時代の歴史に名を残す法師・陰陽師だったのです。(藤原道長や安倍晴明と同時代の人)

歴史に名を残すくらいの、とんでもないシャーマン!

ネットで検索しても出てきますよ!

神のご神託を受けながら『カタカムナ』を書き写したのが、その時代のシャーマンである『蘆屋道満』だったなら、『カタカムナ』の執筆年は、970~1050年あたりという解釈が、がぜん信憑性が高くなってきたでしょう?

平安時代の証拠がどんどん固まってきましたが、今度は『文字』の面からもアプローチ。

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

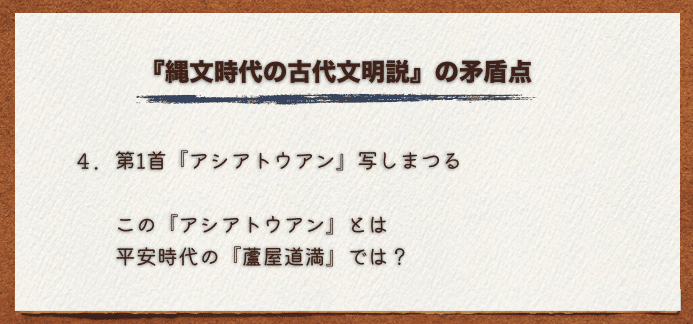

『縄文時代の古代文明』の矛盾点

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

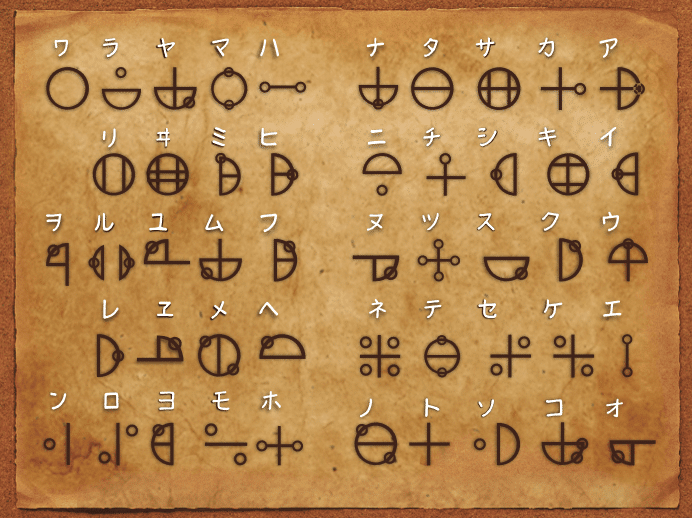

5.『カタカムナ』の文字の「サ」と「キ」と「リ」は「カタカナ」そのもの。これを『縄文時代の文字』と主張するのは、さすがに無理がある。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

『カタカムナ』の文字は、『記号』のような独特の絵文字です。

しかも、グルグル螺旋を描きながら書くという、「読ませる気」がサラサラない文字の書き方。

実は、別な機会に神様に聞いたところ、この文字は秘匿文字で、秘術のやり方を、権力者に悪用されぬよう、『カタカナ』を参考にした、暗号文字で書かれたそうな。

だから、近畿地方の神社で『ご神体の巻物』として残っていたもの以外、『カタカムナ』の文字が見つからないのは、そのような理由。

最初から秘匿文字だったので、一部の人しか知らなかった。

《カタカムナの秘匿文字》

全部で48文字ある中で、いくつかはカタカナに似てる字もありますが、完全に一致するのは、その中の3文字。

この3文字は見ての通り、カタカナをマルで囲った状態。

『カタカナ』(片仮名)の起源も、『ひらがな』と同じように、『平安初期』だそうですよ。

『ひらがな』は、平安期の女性の間で流行した、「漢字を崩した文字」なのは有名ですが、『カタカナ』もそれにやや遅れて作られた、『ひらがな』に対抗した、男性バージョンの文字だったとか……

参考リンク・・・・・・なぜ日本語には「ひらがな」と「カタカナ」があるのか?

・

・

実際に、『カタカムナ』が降ろされたのは『平安時代』

神様から降ろされたのは、『蘆屋道満』

この事実を知った後なら、世の中でいわれている『縄文時代の古代文明説』は間違いだと気づきますし、時代考証が違っているということは、その訳も……?

もしかしたら、私のHPで本当の『カタカムナ』の訳を見られるかもしれません。

+++++++++++++++++

前回の記事……私と『カタカムナ』の出会い。『カタカムナ』は本物なのか?

次回の記事……『カタカムナ』は神様からの謎かけ?

+++++++++++++++++

💻Homepage……https://hironomichi.jp/