ユーザーに価値を届け続けるためのアジャイル開発とUXリサーチ【追加の質問に答えます】

こんにちは。atama plusというAI×教育のスタートアップでDesignOpsを担当している野澤です。

先日行われたResearch Conference2023にて、「ユーザーに価値を届け続けるためのアジャイル開発とUXリサーチ」というテーマでatama plusの伊藤と河口が登壇を行いました。私もDesignOpsのメンバーとして、二人の登壇に伴走しておりました。

おかげさまで当日は質疑応答の時間に答えきれないほど多くの反応・質問を寄せていただきました!(セッションについてのTwitter投稿を@n_m_taがtogetterでまとめてくれています!)

この記事ではイベント中にお答えできなかった質問の中から「デュアルトラックアジャイル×UXリサーチ」というテーマに特に関わりが深い質問をピックアップして、回答をお届けします。

予定があってセッションに参加できなかった方、このnoteで知った方にも向けて、当日の資料・動画もセットにしてお送りします!

どんなセミナーだったの?

お話したこと

atama plusってどんな会社?

アジャイル開発とUXリサーチをどのように組み合わせているのか?

背景

アジャイル開発ーデュアルトラックアジャイル

UXリサーチのポイント

当日の資料

当日の動画(質疑応答含む・約40分)

デュアルトラックアジャイルでのUXリサーチについて

以下、当日お話した伊藤から回答をお届けします。

質問)Discovery トラックのリサーチチケットはどのように計画してますか?

伊藤)Discoverトラックでリサーチが必要そうとなった場合は、まずバックログのチケットを起票します。

基本的には、バックログチケットに起票する段階で、リサーチの目的・手法・ワークプランなどをリサーチする担当が起案し、プロダクトオーナーに相談します。

プロダクトオーナーが「このスプリントでこのリサーチに時間を使おう!」と意思決定したら、調査設計、資材準備をはじめていきます。また、イベントでもふれましたが、リクルーティングについてはこの辺でリサーチが走りそうだな、というのを見越して、予めやわらかに調整しておくことが多いです。

1回のリサーチに付随するタスクは、バックログに起票した大元のチケットのサブタスクとして起票し、プロダクトオーナーやスクラムチームのメンバーがサブタスクの検討・進行状況を随時確認できる状態を作ります。

設計や資材がある程度できあがったら、事前にプロダクトオーナーがレビューを行い、実査へと進んでいきます。

質問)リサーチで聞く内容や優先順位は、どのようにメンバー内で決めていますか?

伊藤)最初に「今の段階で何がわかっているのか」「何がわかっていないのか」を言語化し、プロダクトオーナーやスクラムチームのメンバーで検討を行います。

そのうえで「目的に照らして解くべき問いが何か」を言語化し、大きい問いから小さい問いへと構造化していきます。この際に、どの問いの優先度が高いのか?を検討し、基本的には明らかにすべき度合いの高いものからリサーチを行っていきます。

質問)このスピード感において、定性分析はどう実施しているのですか?

伊藤)実査の当日または翌日のラップアップMTGで、インタビュー時の発言や行動を振り返りながら、エッセンスを抽出し構造化することを行っています。

質問)リサーチの結果をどのようにレビューしていますか?

伊藤)計画段階で、リサーチで確認すべき観点とどのような結果が得られればGOなのかをプロダクトオーナーとデザイナーですり合わせておきます。それを踏まえてデザイナーが作成するレポートをプロダクトオーナーが確認をしています。

質問)誰がリサーチのプロセスをリードするのですか?

伊藤)デザイナーがリードしています。探索や仮説検証は戦略〜構造レイヤーを得意とするデザイナーがリードすることが多く、ユーザビリティ検証は構造〜表層レイヤーを得意とするデザイナーがリードすることが多いです。

質問)UXリサーチャーはUXデザイナーと別ロールとして定義していますか?

伊藤)リサーチの客観性を担保する意味でも本来的には別ロールで定義したいところなのですが、スタートアップで人的リソースも限られますので、現在は同じロールで定義しUXデザイナーがUXリサーチャーの領域に染み出してリサーチを行っています。

デュアルトラックアジャイルの導入・浸透について

デュアルトラックをどう始めたのか、チャレンジしたこと、苦労話についても多くご質問をいただきました。デュアルトラックアジャイルの導入・浸透・苦労話については登壇した河口を中心に資料としてまとめたものがありますので、私からご紹介させていただきます!

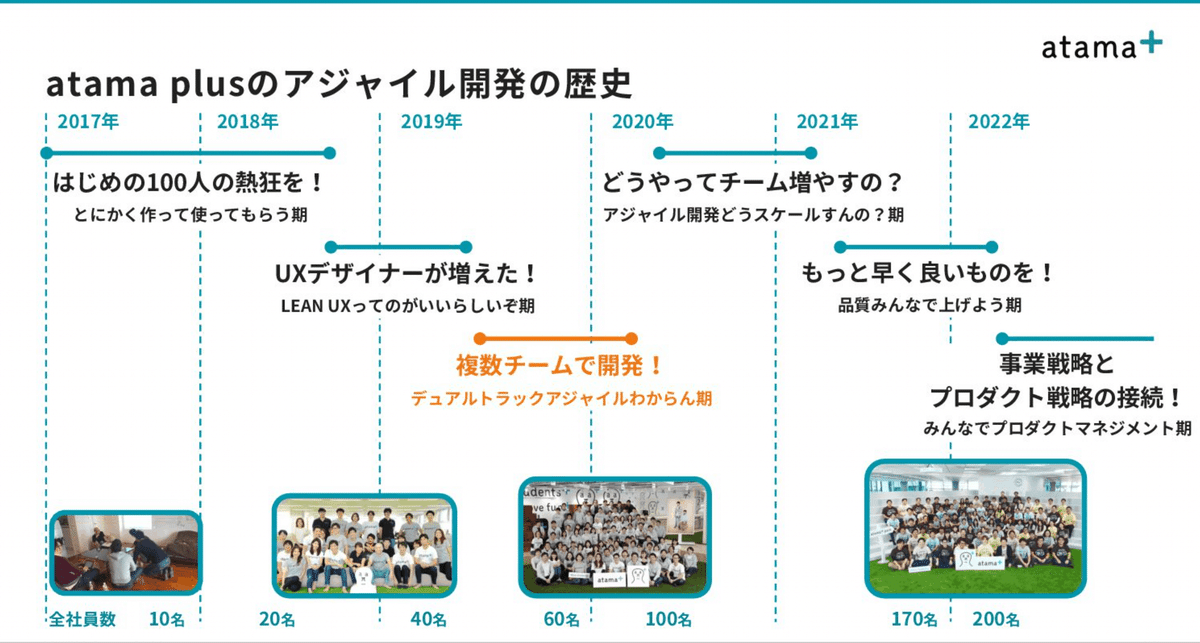

上記の資料にもある通り、atama plusは「デュアルトラックアジャイルわからん期」を経て、イベントでお話したような状態になりました。

そのように進化できたのは、定期的な振り返り・読書会・日々のコミュニケーションで、前提や目線を合わせることを大事にしてきたことの積み重ねだと日々感じています。

atama plusがどのように読書会や振り返り・カルチャーを育てているかも今まで記事にしておりますので、こちらもお役に立てば幸いです。

ResearchOpsについて

イベント中に多くの方から反応・質問いただいたリサーチの速さに関連して、「ResearchOpsにも取り組んでいるのか」というご質問をいただきました。

atama plusにはDesignOpsを担うチームがあり、その一環でResearchOpsにも取り組んでいます。(私もDesignOpsのチームに所属しています)

インタビューのオペレーション整理、組織内で各メンバーが持っているリクルーティングやdiscord配信のナレッジを整理してドキュメントにまとめることなどをしています。

チーム連携について

「複数のチームでどのようにリサーチや横断的なデザインについて連携しているのか?」というご質問もいただきました。こちらもDesignOps担当として私から回答させていただきます。

場の設計

デザイナーが互いに他案件のリサーチ・開発状況を知り相談・連携を推進する場を、会社としてもデザイン組織としても設計しています。(※デザイナー以外の職種を含むスクラムチーム同士の連携の場もあります)

社内の情報をオープンにして非同期を活用した連携・相談

社内の情報がオープンであることを大切にしており、他チームのslackチャンネルの投稿をみて情報をキャッチしたり、slackでお互いに質問・相談をしあっています。(質問・相談が気軽できる関係づくりも大切にしています)

デザインシステムの構築

複数人で一貫したデザインを作るため、デザインシステムを構築しています。デザインシステム構築奮闘記もnoteにまとめています。ぜひご覧いただければ幸いです!

仕様ドキュメントの整備

プロダクト全体としての統一が重要になるデザイン要素について、俯瞰して仕様を参照できるような取り組みも行っています。

品質管理について

イベント中にお話したプロダクト開発のスピードに関連して、品質管理への質問もいただきました。

「DiscoverしてDeliverまでをスピーディに実行できるのは、リサーチももちろんですがQAなど品質担保の仕組みが整っているからだと思いました。品質管理はどのようなプロセス・期間で行っているのでしょうか?」

デュアルトラックアジャイルでのQAの関わり方や品質管理の考え方について、QAのメンバーが過去にまとめてくれていますので、私からご紹介させていただきます!

まとめ

今回の登壇内容について多くの反応・ご関心を寄せていただき、本当にありがとうございました!記事でお答えできなかったご質問には、また別の機会にお答えできればと思います。

atama plusのデザインチームの情報発信をcocodaでまとめています。よろしければ、こちらもご覧いただければ幸いです。

いいなと思ったら応援しよう!