“上手くいかない行程と、そのモノ”が教えてくれることがある

お待ちいただいている作品がありまして。

陶器の、陰陽セットになる作品なのです。

それが、どうにも。

難航しております。

① 陶土で成形

② 乾燥

③ 800度で素焼き

④ 絵付け

⑤ 釉薬かけ

⑥ 1230度で本焼き

⑦ 窯内でゆっくり冷却

⑧ 金銀で絵付け

⑨ 750度で焼成

⑩ 時には、更に別の絵具で絵付け

⑪ その場合は、その絵具の適温で焼成

⑫ ようやく完成

という、そもそもが複雑で長い道のりの作品なのです。

が!

今回の分については、②と③でボツるのです。

陶土は、成形したら、水分が均一になるように養生しながら、ゆっくり時間をかけて乾燥させます。

完全に乾燥したら、窯詰めして、素焼きです。

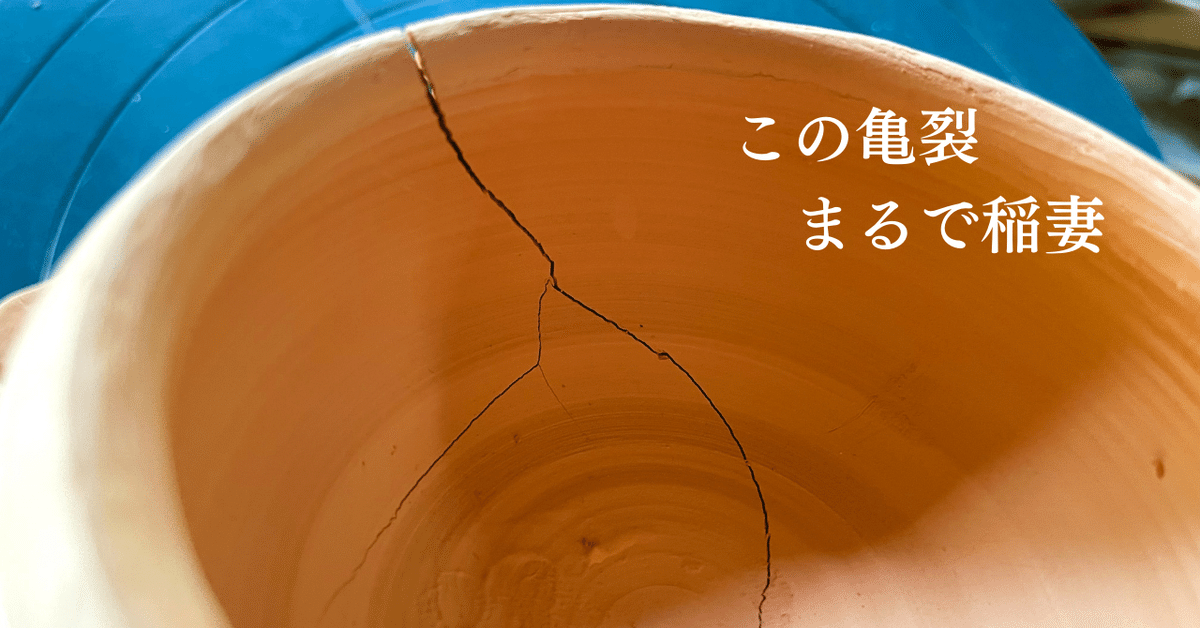

このどこかの段階で、修復が難しいような状態の亀裂が入るんです。

今までも作っているモノなので、よもやこんな難航するとは思ってませんでした。

先日、素焼きしたものも、陰陽の片方が割れてたし...。

で。

思ったわけです。

何かしらの無理を「モノ」に対して強いている。

それは、もしかしたら、わたしの姿勢かもしれない。

そんなことがあったので。

最初に作り始めた時と一部変更した成形工程を、もとに戻してみようと思っています。

手間は増えるのですがね。

割れないこと優先の方が、資源と時間の削減に繋がる。

乾燥中に割れたものについては、陶土に再生することもできるからまだマシなのですが。

素焼きで割れたら、リサイクルも難しいので泣けますからねえ。

もっとも、陶片から作る作品、というのも、わたしのラインナップには存在しますから。

極力ムダにはしない方向では、あります。

それこそ、すごい手間がかかるので、たくさん作れないモノにはなるけど。

できるだけ、捨てずに生まれ変わらせたいですから。

だって。

別の素材でも、生まれ変わらせる作品って、企画しているくらいなので。

そっちの方は、まだ実験段階を出ていなくて、お披露目にいたっていないけれど。

それと。

今回の素焼きで亀裂が生じたモノも、

この後、回復させる手段を考えてあります。

普段使いにするような器ではなく、

「とある儀式に使うための祭器」

ですから、想定している手段で、蘇らせることは可能ではないかなと。

一度やってみて、それでもダメな時は、潔く諦めましょう。

それまでは、実験あるのみです。

なにしろ。

まるで稲妻のように生じた亀裂。

美しいじゃありませんか。

この無作為に生じた亀裂を、

そこに留めた品として完成させる。

それこそ、祭器として造られたこの器が、自ら望んだ形かもしれないのだから。

いいなと思ったら応援しよう!