視力と学業/仕事を両立する方法 出版原稿No.29

一般に、勉強や仕事、特に座学やパソコン作業は目が悪くなるとされています。

たくさん勉強して、例えば科学者になると、近視になってメガネをするのは当然、というイメージがあるようです。実際に「科学者のイラスト」を検索すると、多くが眼鏡をしています(以下)。特にメガネの指定をしていないのにも関わらず。

でも、私は博士号を持つ44歳の科学者で、かつ裸眼視力2.0なのです。周りの同僚は確かに裸眼視力が低い人は多かったので、長年疑問におもっていたのです。「なんで私は目がいいのだろうか?特に何もしていないのに…」

探してみると、目がいい人は見つかります。後輩の大学准教授は裸眼視力1.2ですし、昨年知り合った大学教授も最近まで裸眼1.5だった、とおっしゃっていました。

アカデミックポストで活躍するには大量の勉強、研究が欠かせませんが、「何らかの条件」を満たせば勉強やパソコン作業が多くても近視にならずに済むようなのです。

その方法を研究し、多くの人に活用できるメソッドにしたのが、私の著書「最新の視力研究で導き出した 何歳からでも目がよくなる方法」です。

noteの投稿では、収録から漏れた原稿を投稿しています。ご興味の方は是非ポチって下さい!

さて、今回のテーマは「視力と学問/仕事は両立できる」です。以下原稿です。

前回投稿「脳を鍛えるには「運動」しかない 出版原稿No.28」からの続きですので、合わせてご覧ください。

**************

ランニングの効果

私は44歳になった今でも、集中的な学習が必要な時や、頭の中を整理する時、何かしら創造性を必要とすることを考える時は、ランニングするようにしています。この本もランニングすると原稿がまとめやすいですね。

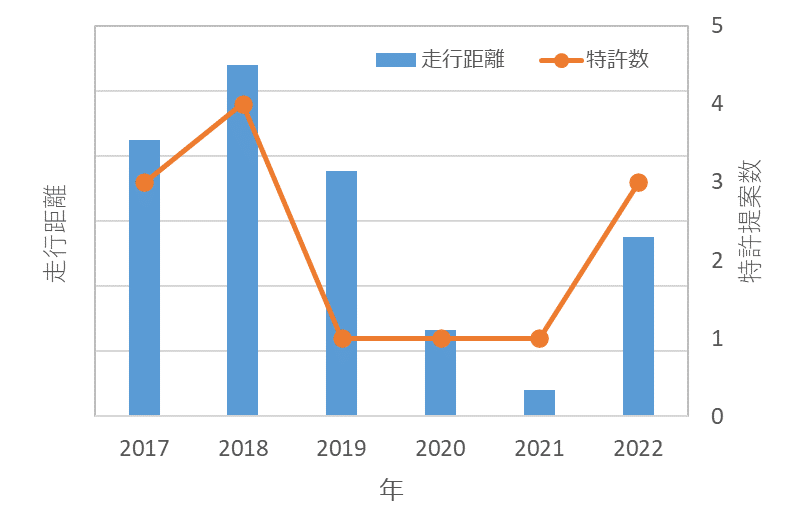

私は2022年末まで電機メーカー研究所に所属して、研究開発の仕事をしていたのですが、研究における特許出願件数とランニング距離の関係をグラフにしてみました。

私は11年9か月の勤務の間に筆頭25件、共著ふくめると74件の特許を出願しておりますが、直近5年間において筆頭の特許出願数とランニング距離の相関係数p=0.7以上であり、明らかな相関があることがわかります。

ランニングすることによって創造力が増してくることは科学的にも証明されていますが、私のケースでも当てはまるのですね。大体1回あたり10km走るのですが、ランニングの後半や、シャワー中にアイデアを思いついたり、考えがまとまることが多いです。

もちろん何も思い浮かばない日もあります。大体200km走ると、1件特許が出る感じですね。

座学一辺倒は効率が悪い

勉強においても同様です。勉強と言えば座って参考書を用いて勉強するのが当たり前ですが、脳への定着はそれだけでは促進しません。参考書を見て頭で理解するのは、時間もかかり、すぐ忘れてしまう、集中力が途切れてしまうことが知られています。

そこで、いわゆるアクティブラーニングをした方が効率が良いことがわかっています。例えば、グループで討論する、勉強内容を声に出す、人に教える、運動を組み合わせる、フィールドワークで調査する、などです。

実際に私も、TOEICで825点台のスコアを出すのに、この方法を使って勉強しました。結果として半年で400点台から800点台になることができたのです。

参考になる勉強法としては、以下が非常に参考になります。

ランニングで視力が向上する

そして、私は勉強や仕事のためにランニングをしていたために、目が良くなった、ということがわかったのです。

ランニングはそれだけで屋外活動となります。また、視力の維持・向上に重要な太陽光を直接目に取り込むことができます。まぶしさのためサングラスをしている人もたくさんいるくらいです。また、基本的に何メートルも先を見て走るので、何かを凝視するということはありません。これは近業時間が少ないということです。

ランニングで速くなろうとがんばるほど、練習は長時間に及びますので、ランニングの習慣がある人は屋外活動時間はどんどん長くなります。スマートフォンのランニングアプリに記録されているデータを見ると、私は1kmを平均約5分5秒で走り、一回のランの平均距離は9.7kmです。31歳から44歳までに6000km走った記録がアプリに残っています。

残っている記録とは別に20歳から31歳までに約1万km走り、フルマラソンベストタイムは3時間35分9秒(2011年いわきサンシャインマラソン)です。合計しますと約1370時間の屋外活動を行っていることになります。

また、短期的な視力アップ効果もあります。ランニング後は明らかに視力が良いのです。おそらく網膜や脈絡膜などの血行が促進され、視細胞の感度が上がっているのではないかと考えています。

それとは逆に、近視などで脈絡膜が薄くなり、眼が虚血状態になると、視覚不良が起きることが知られています。

運動は近視抑制と学力向上を両立できる可能性がある

ランニングほか屋外の運動は、近視の進行抑制と学力向上、健康増進をいずれも実現できる素晴らしい方法のように思えてなりません。何せ運動したほうが学習効率、作業効率が高いのですから!

これまでは、屋外活動時間が近視の抑制にかかわってきていることは科学的にはっきりしていませんでした。また、運動すれば脳への良い影響があり、学習効率が向上するということもあまり広くは知られていませんでした。そして私は、運動せずに勉強に集中した時が、最も成績が悪かったのです。

運動すれば学習効率が上がり、心身も健康で視力も落とさずに学力が向上する。この正しい知識がまだ広まっていないため、現代の日本では若年層の視覚不良が広がっています。およそ7割の子供が、成人するまでに裸眼視力1.0未満になってしまうことが、文部科学省の学校保健統計で分かっています。

子育て世代に知ってほしい

長く日本は学歴社会が続いています。子育てする親は、「子供の将来のためには運動より勉強が大事」、「勉強すれば目が悪くなるのは仕方がない」、という考え方があったのではないでしょうか?

もし近視と学力が天秤にかけられたら、学力を選んでしまう方が多かったのだと思います。親としては当然の判断でしょう。

しかし、本章で紹介しましたように、21世紀以降の研究では、運動したほうが勉強の効率が良い、ということが証明されてきました。特に、屋外での有酸素運動が良いとされています。

これは視覚不良の抜本的対策である屋外活動の増進と完全に一致します。つまり学力と視力は天秤にかける必要がなく、両立が可能ということです。多くの方に、運動や屋外活動が、目や脳へ良い効果があること知っていただきたいのです。

**************

いかがでしょうか?これを広く伝えるために、私は本を執筆したのです。

私のビジョンは「若年層の視覚不良者比率を現状の70%から50%にする」ミッションは「書籍や講演、Youtubeなどを通して、正しい目の知識を広げる」ということです。

今後も原稿たくさんアップしていきますので、フォロー、スキしてくださいますと嬉しいです。↓