家庭学習を自己調整の場に!クラゲチャートで子どもの学ぶ力を引き出した話

皆さんこんにちは。小学校で働くささです。今日は、私たちの学校で始めた新しい家庭学習の取り組み、特に自己調整学習を促進するクラゲチャートの活用について、お伝えします。

1. はじめに 家庭学習充実週間の背景

私の勤務校では、学期に1度、「家庭学習充実週間」という特別な取り組みを行っています。中学校区全体で、中学校のテスト期間に合わせて実施される取り組みです。

例えば、5年生の場合、1日60分の学習時間を目標としています。しかし、単に「60分勉強しなさい」と時間を指定するだけでは、子どもたちの真の学ぶ力を育むことはできません。

そこで、「自己調整学習」という考え方を取り入れ、クラゲチャートを活用した新しい家庭学習の方法を導入しました。

2. 自己調整学習とは

自己調整学習は、子どもたちが自分の学習プロセスを主体的にコントロールする力を身につける学習方法です。知識の習得だけでなく、『学び方を学ぶ』ことを重視する学習方法です。

自己調整学習の核となるのは、次の3つのフェーズです:

予見(計画)フェーズ

学習を始める前に、何をどのように学ぶかを計画します。目標を設定し、学習戦略を選択します。遂行(実行)フェーズ

実際に学習に取り組みます。この間、自分の学習状況を監視(モニタリング)し、必要に応じて方略を調整します。自己省察(振り返り)フェーズ

学習後に、成果を評価し、うまくいったこと、いかなかったことを分析します。次の学習に活かすための気づきを得ます。

3. クラゲチャートを活用した家庭学習計画

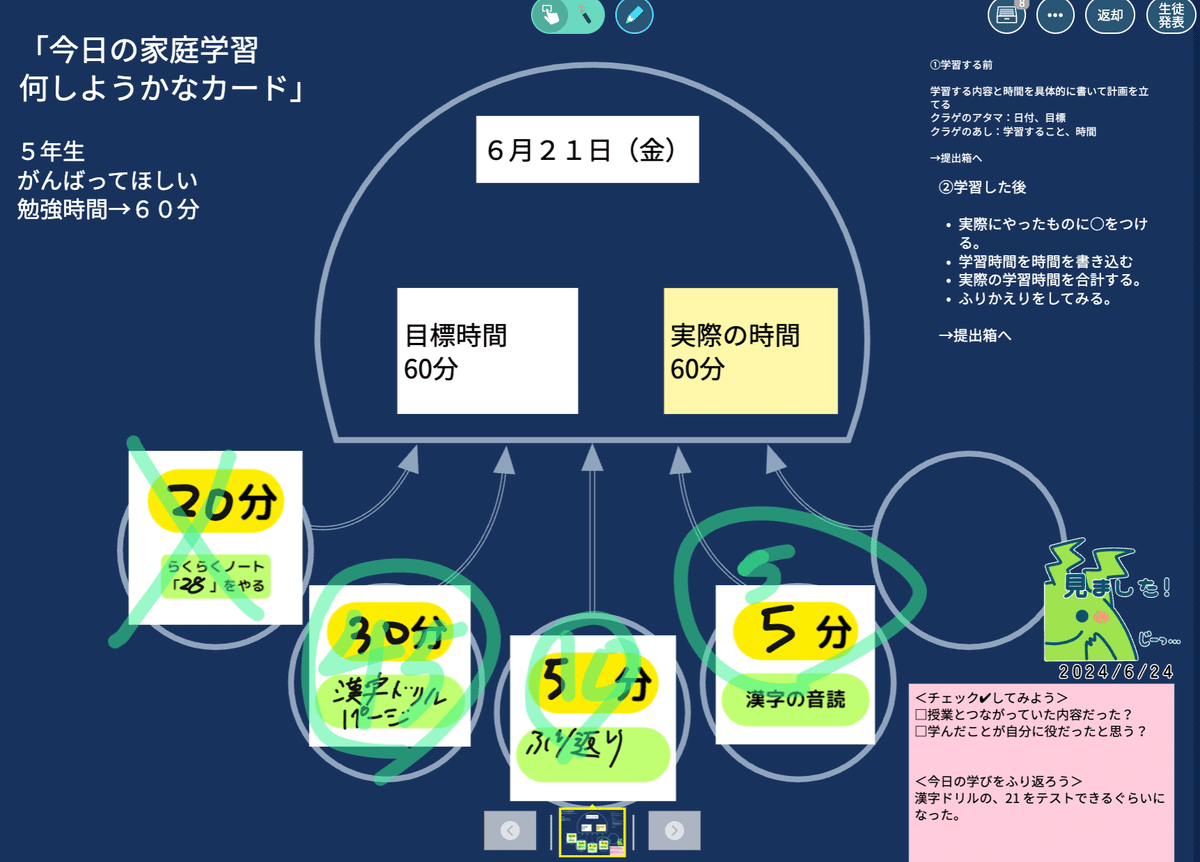

クラゲチャートは、クラゲの形をした図で、自己調整学習を視覚的に支援するツールです。

クラゲチャートの基本的な構成は次のとおりです:

クラゲの頭部:全体の学習目標(時間)を記入

クラゲの足:具体的な学習内容と予定時間を記入

振り返りスペース:実際の学習時間と感想を記入

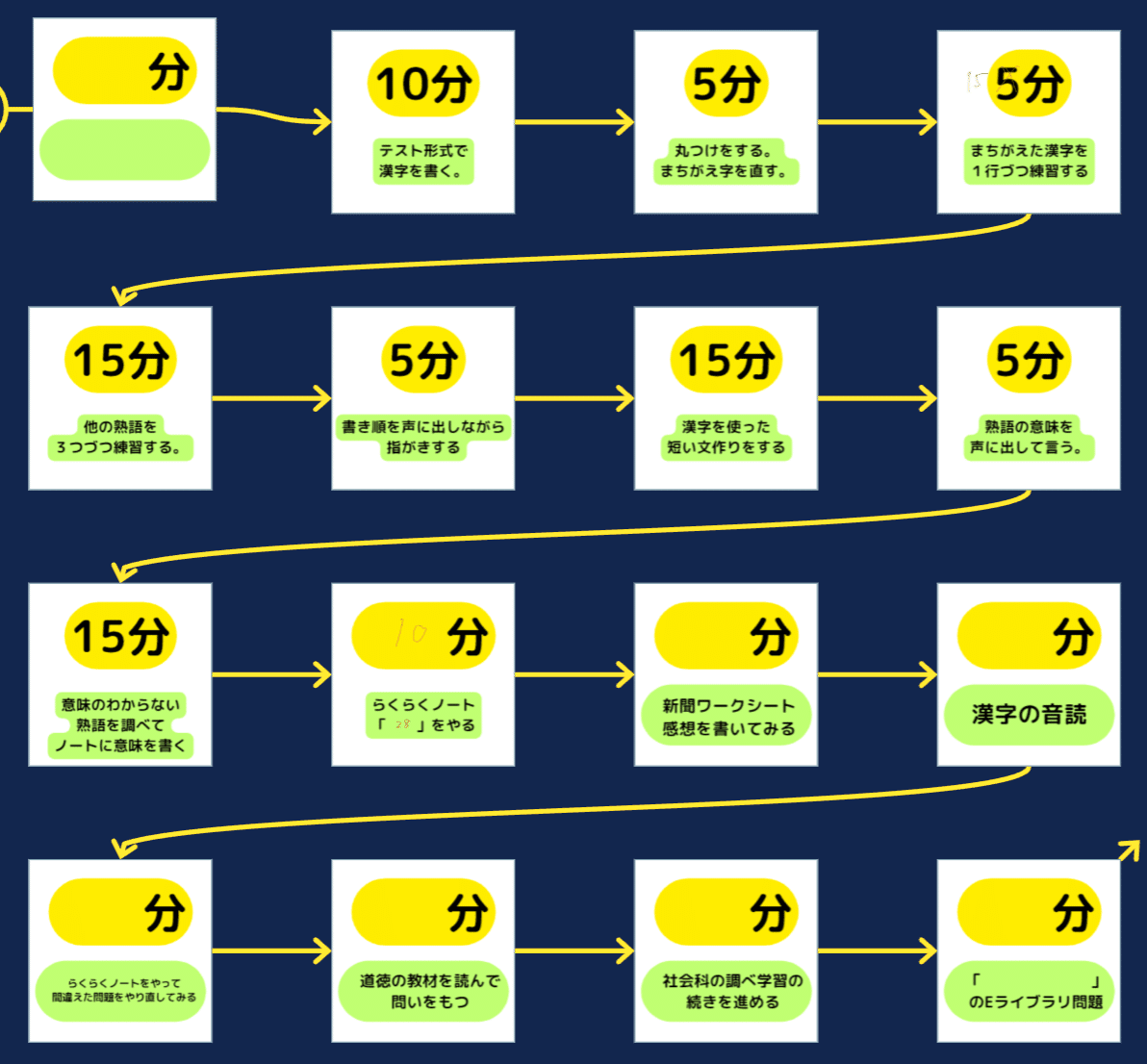

具体的な活用方法:

a) 計画を立てる(予見フェーズ)

クラゲの頭に「今日は60分勉強しよう」など、全体目標を書きます。

足の部分には、具体的な学習内容と予定時間を記入します。

例えば: ・漢字テスト勉強:20分 ・算数ドリル:15分 ・音読:10分 ・社会の復習:15分

b) 学習を実行する(遂行フェーズ)

計画に沿って実際に学習に取り組みます。

学習中は、時間の経過や理解度を自分でチェックします。

c) 振り返る(自己省察フェーズ)

学習後、実際にかかった時間を違う色のペンで記入します。

うまくいったこと、難しかったことなどを振り返りスペースに記入します。

計測しながら記録していく。

最後に実際の記録を書き込み、ふり返り。

ちなみに今回紹介する実践はロイロノートのシンキングツールを使って行いました。

4. 実践のポイント

クラゲチャートを活用した自己調整学習を効果的に実践するには、いくつかの重要なポイントがあります。

子どもたち自身が計画を立てる

実際の学習時間を記録する

振り返りを大切にする

教師のフィードバック

継続的な取り組み

家庭との連携

画像のコメントは簡素ですが・・・

これらのポイントを押さえながら実践することで、クラゲチャートを活用した自己調整学習はより効果的なものとなります。

5. 宿題ゼロの取り組み

私のクラスでは、家庭学習充実習慣の期間中、通常の宿題を出さない「宿題ゼロ」の取り組みを行っています。

自主性の育成

学習意欲の向上

時間管理能力の育成

個別最適な学習の実現

メタ認知能力の向上

宿題ゼロを宣言すると子どもたちは喜ぶ一方、60分の学習時間を自分で計画・実行することが重要だと伝えています。これは自己調整学習能力の育成に効果的です。

普段から「学校はかしこくなるための勉強をするところ」そして「学び方を学ぶところ」でもあると指導しています。

「先生が一方的に課した課題を疑いもせず、何も考えもせずやるだけ。それだけで学び方は身に付かないよ。」と。

自分を必要な学びは何かな? どんな順番でどんな勉強する?

その時にどんなやり方で勉強する? どの学習にどれぐらいの時間を費やす? こういった日々の問いかけを家庭学習で実践する良い場面になるでしょう。

ただし、これはあくまでも一時的な特別な取り組みであり、通常の学習活動とのバランスを取りながら実施することが重要です。

6.おわりに:自ら学ぶ力を育てる家庭学習の未来

この取り組みの目的は、子どもたちが生涯学び続ける力を身につけることです。

しかし、課題もあります。家庭によって学習時間を確保しにくかったり、子どもによって自己管理能力に差があったりするため、学習の質や量に違いが出てしまうことがあります。

それでも、子どもたちの様子を見ていると、少しずつ良い変化が起きています。

例えば、自分で学習計画を立てられるようになったり、勉強の必要性を考えるようになったり、友達と効果的な学習方法を共有し合ったりする姿が見られるようになりました。

この取り組みはまだ発展途上であり、子どもたちと共に改善を続けていきます。子どもたちの『自ら学ぶ力』を育てるアイデアを共有し、共に子どもたちの未来を創造していきましょう。

おまけ 関連記事

過去に家庭学習についての記事も書いています。反響大きく、この記事をきっかけにして「授業力&学級経営力 6月号」にも寄稿させていただきました。

是非お読みいただければと思います。