AIの力で授業準備を効率化Claude 3.5を使って総合のアンケート&Googleフォームを15分で作った話。

はじめに

こんにちは、小学校で働くささです。

最近、AIのことをよく耳にします。校務や授業で「使えそう」と思い、いろいろ情報をインプットしています。また、過去にはいくつか生成AIを使った実践を紹介させてもらいました。

今回は最近参加させてもらっている教育関係者向けのAI勉強会で教えていただいたclaude3.5を自分の教育現場の文脈で使った実践です。

第3回AIチャレンジもくもく会のお知らせです!!

— テキトー教師|AIを使ってゆとりを! (@tekitoo_T_cher) June 10, 2024

少しずつ輪が広がってきました。AIのアップデートもすごいです!今使ってるおすすめAI、AIの組み合わせ等を共有したいと思ってます!

発表順を決める関係もあり、申込みをされる方は、以下のリンクから申し込みをしてください!!#AI#AIもくもく pic.twitter.com/rq1onUKkUE

結論からいうと「このclaude3.5がびっくりするほど便利で、引くほどスゴイ」ということでした。

今日は、総合的な学習の時間で行った水害アンケートづくりを通して、AIの力をどう借りたのか、みなさんにお話ししたいと思います。

興奮していろいろ丁寧に書いてみたら、5000字を超えてしまいました。時間があるときにゆっくり読んでいただければと思います。

水害に関するアンケートづくり、こんな風に進めました

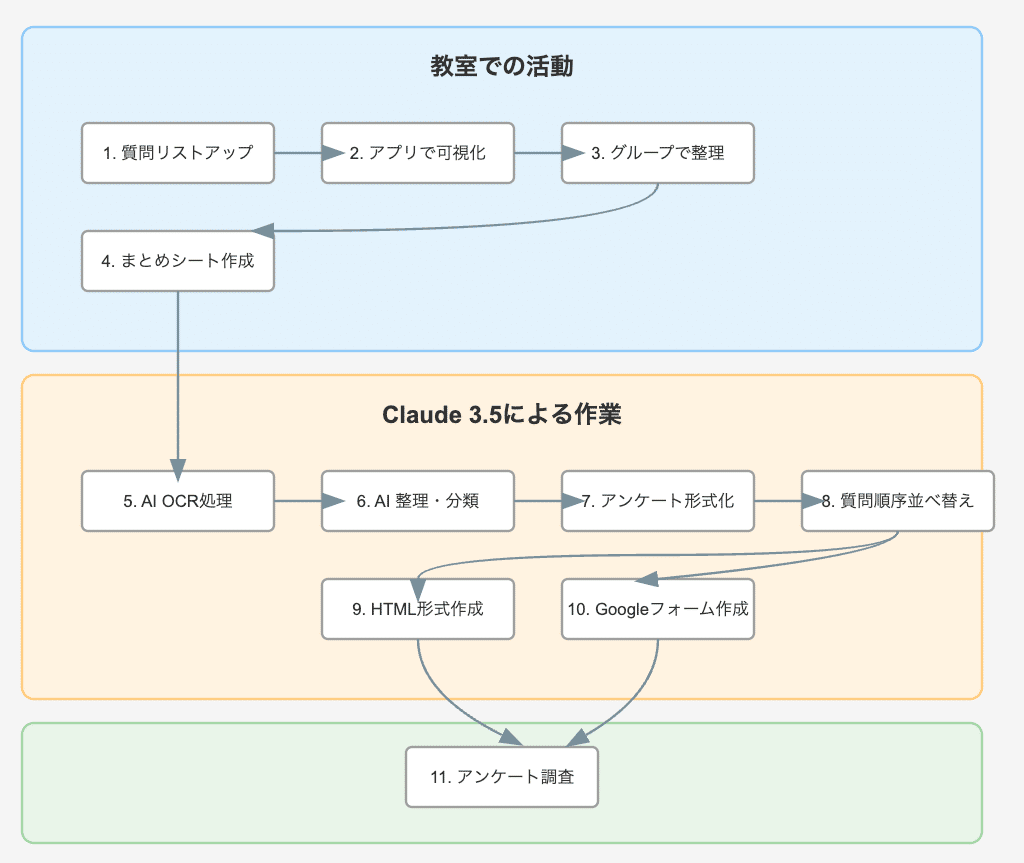

5年生の総合的な学習の時間で、基礎調査として「地域の水害について」家族にインタビューするアンケートを作る学習活動での実践例です。子どもたちの意見を大切にしながら、効率的にアンケートを作成する方法はないかと考えていたところ、AIの活用を思いつきました。

教室での活動のパート、AIによる作業のパートに大きく分かれています。

Step 1: 子どもたちのアイデア出し

まず、子どもたちに「家族に聞いてみたいこと」をリストアップしてもらいました。水害に関する疑問や知りたいことを、プリントに自由に書き出してもらいます。

Step 2: 吹き出しくんで可視化

次に、「ふきだしくん」というアプリを使って、子どもたちのアイデアを可視化しました。 ステップとしてまずはグループごとに話し合います。そしてグループの中でこれはどうしても聞いてみたいなと言うものを各グループから抽出させました。さらにそれをクラス全体の共有シートで集めていきます。

このステップで、みんなの考えが一目で分かるようになります。 しかしまだ重複する内容があったり、整理には時間がかかる。

可視化したアイデアをグループで整理し、各グループから2つずつ質問を選んでもらいました。こうすることで、クラス全体の意見を反映しつつ、質問の数を適切に絞ることができます。

Step 4: クラスでまとめシート作成

選ばれた質問を使って、クラス全体でまとめシートを作成しました。ここまでは、わりとICTを使った意見の可視化という従来の授業でも行っていた流れです。

ここからが驚きの展開です。

Step 5: AIによるスクリーンショット画像からの文字起こし

まとめシートのスクリーンショット画像をAI(Claude 3.5)に読み込ませました。AIが文字を読み取って(OCR処理)、質問項目をテキスト化してくれたのです。手書きの内容がデジタルデータになる瞬間、とても感動しました。

わたしは「この質問項目をOCRして」と雑なプロンプトをしただけなのに・・・。恐るべしです。

Step 6: AIによる整理と分類

AIに「重複を整理して」とお願いしたら、すぐに整理してくれました。似たような質問をまとめたり、カテゴリー分けをしてくれたりと、人間が行うと時間のかかる作業があっという間に完了しました。

Step 7: アンケート形式への変換

「アンケート形式にして」と頼むと、11個の質問にまとめてくれました。雑なプロンプトを出した私の責任でもあるのですが、AIがかなり項目ごとに丁寧に整理をしすぎてくれました。そのため、もう一度問いの文に直してもらいます。

さらに「回答しやすい順番に」とお願いすると、質問の順序を考えてくれました。回答者の立場に立った質問順序の設定は、アンケートの質を大きく左右します。AIがこれを瞬時に行ってくれたのには本当に驚きました。

本当であればこのAIとのやりとりの部分を教室で子供たちと行うことが 問いの順番を考えたり、どういう風な順番だと答えやすいのか、それを考えることこそが資質・能力を伸ばすための方法として良いのかもしれませんが、限られた指導時間の中で学習活動を行う学校教育のしがらみがあります。今回はAIにお願いすることにしました。

Step 8: HTMLフォーマットでの出力

最初はドキュメント形式で出力を依頼しましたが、回答欄を作ったりするのも手間だなぁと思い、HTMLフォーマットで出力してもらい直しました。そのまま印刷すれば書き込み用のアンケートのできあがりです。

今回の記事で1番驚いたのが私はこの部分でした。今までの生生AIではできなかったことがこのアーティファクトと言う機能になります。右側の画面で実際の出力結果が表示されるのはとても素晴らしいなと思います。

右下にあるダウンロードボタン押せばhtmlファイルでダウンロードができ、それをブラウザで読み込ませてプリントアウトをしました。 地味にテキストを編集し直して、ドキュメントファイルを作ったり、書いて欄を作ったりするのって時間かかりますよね。この辺でもかなり時間の削減になるのかなと感じました。

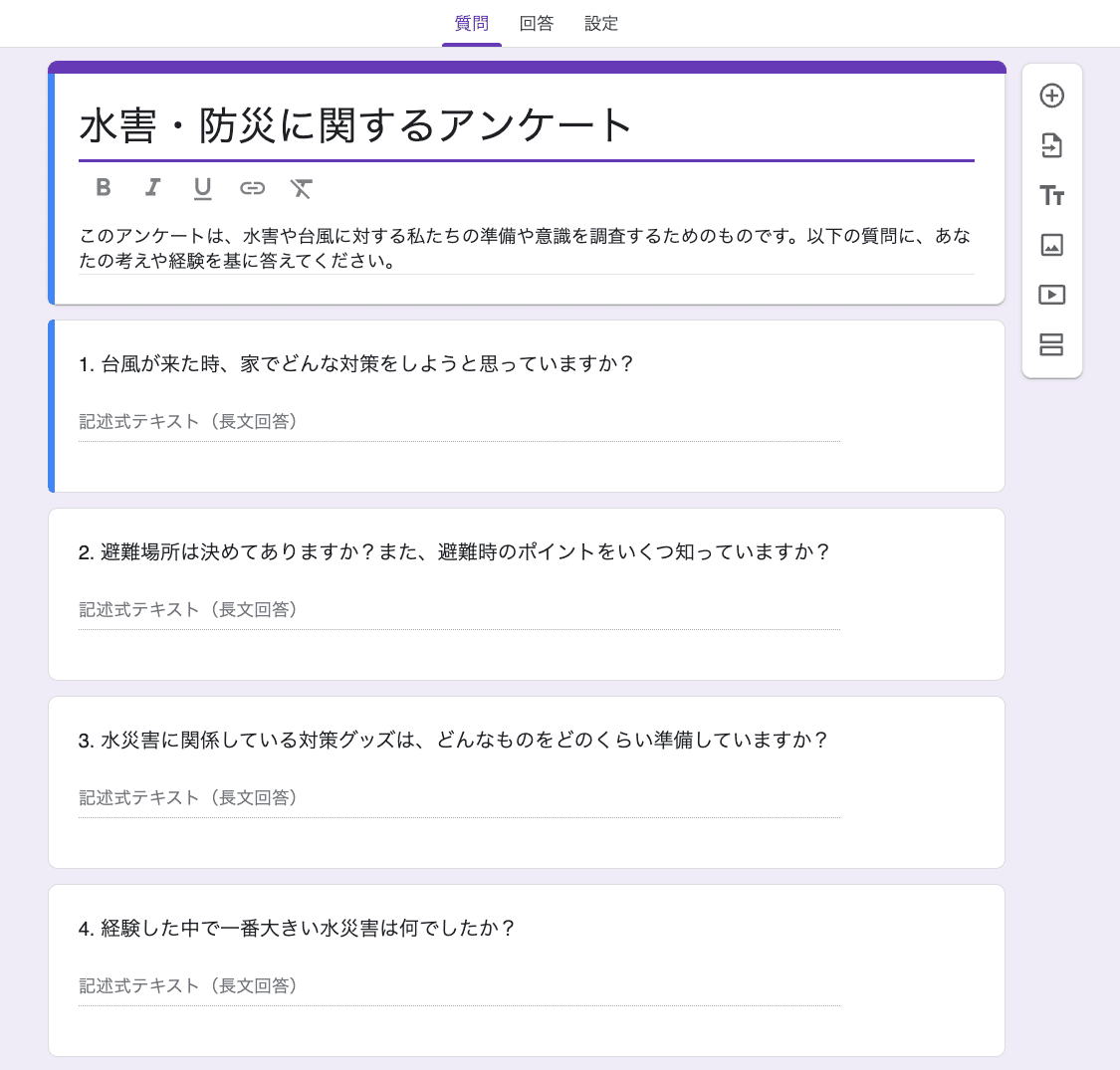

Step 9: Googleフォームの作成

さらに「フォームにするGAS作って」と聞いたら、フォーム作成用のスクリプトまで用意してくれました。このスクリプトを使って、オンラインで回答できるGoogleフォームも作成できました。

おまけ フォームを作成するGASコード

function createForm() {

// フォームを作成

var form = FormApp.create('水害・防災に関するアンケート');

form.setDescription('このアンケートは、水害や台風に対する私たちの準備や意識を調査するためのものです。以下の質問に、あなたの考えや経験を基に答えてください。');

// 質問を追加

var questions = [

'台風が来た時、家でどんな対策をしようと思っていますか?',

'避難場所は決めてありますか?また、避難時のポイントをいくつ知っていますか?',

'水災害に関係している対策グッズは、どんなものをどのくらい準備していますか?',

'経験した中で一番大きい水災害は何でしたか?',

'雨の量がどのくらい強くなったら注意しないといけないか分かりますか?(例:30〜50 mmの雨は危険だと思いますか?)',

'水害が起きた時、いつ避難すればいいと思いますか?',

'ニュースに出てきた被害を見て、どんな対策をしようと思いましたか?',

'実際に本格的に避難に対して計画したことはありますか?',

'台風に対する備えや心構えについて、どのように考えていますか?',

'水災害についてどういった関心を持って対策を練っていますか?',

'水害や台風について、家の人に聞いてみたいことは何ですか?'

];

questions.forEach(function(question, index) {

form.addParagraphTextItem().setTitle((index + 1) + '. ' + question);

});

// 回答を記録するスプレッドシートを作成

var spreadsheet = SpreadsheetApp.create('水害・防災アンケート回答');

var sheet = spreadsheet.getActiveSheet();

// スプレッドシートにヘッダーを追加

var headers = ['タイムスタンプ'].concat(questions);

sheet.appendRow(headers);

// フォームにスプレッドシートを関連付ける

form.setDestination(FormApp.DestinationType.SPREADSHEET, spreadsheet.getId());

// フォームとスプレッドシートのURLをログに出力

Logger.log('フォームURL: ' + form.getPublishedUrl());

Logger.log('スプレッドシートURL: ' + spreadsheet.getUrl());

}ここまで、ほんの15分くらいで、アンケートが完成!

従来なら何時間もかかっていた作業が、あっという間に終わってしまいました。

AIの上手な使い方、見えてきました

1. 子どもたちのアイデアを効率的に整理

手書きの内容をデジタル化してくれるのはすごく便利です。OCR処理によって、子どもたちの意見をそのまま活かしつつ、データとして扱えるようになりました。それに、たくさんの意見をサクッと整理してくれるんです。類似意見のグループ化や、重要度の高い項目の抽出など、人間が行うと時間のかかる作業を瞬時に行ってくれます。

2. アンケート作成がラクラク

質問の順番を考えたり、HTMLで出力したり、Googleフォーム用のスクリプトを作ったり。これまで時間がかかっていた作業が、あっという間に終わってしまいました。特に、回答のしやすさを考慮した質問順序の設定は、アンケートの質を大きく向上させる重要なポイントです。

AIがこれを瞬時に行ってくれることで、より洗練されたアンケートを短時間で作成できるようになりました。

小学校の授業準備、こんなふうに変わりそう

1. 時間の使い方が変わる

アンケートづくりの手間が大幅に減ったので、その分、授業の組み立てや子どもたちとの関わりに時間を使えます。例えば、アンケート結果の分析方法を考えたり、結果をどのように授業に活かすかを深く検討したりする時間が増えました。

2. 教材の質が上がる

AIの力を借りて、より整理された、答えやすいアンケートができました。他の教材づくりでも、きっと同じように質を上げられるはず。例えば、ワークシートの作成や、授業で使用するスライドの準備など、様々な場面でAIの支援を受けることで、より分かりやすく、効果的な教材を作れる可能性が広がります。

3. 子どもの考えを可視化しやすくなる

今回のように、子どもたちの意見をAIで整理すれば、クラス全体の傾向がつかみやすくなります。個別指導にも役立ちそうですね。例えば、特定のテーマに対する理解度の分布や、クラス内での意見の多様性など、これまで把握しづらかった情報も、AIを使うことで簡単に可視化できるようになります。これにより、よりきめ細かな指導や、クラス全体の学習進度の調整が可能になるでしょう。

最後に

正直、最初は不安でした。「AIを使うのは難しいんじゃないか」「子どもたちの意見が大切にされなくなるんじゃないか」など、様々な懸念がありました。でも、実際に使ってみたら意外と簡単。それに、AIは私たちの「考える力」を奪うんじゃなくて、むしろサポートしてくれるんだなと実感しました。

AIを使うことで、私たち教師がより創造的な仕事に集中できるようになります。例えば、個々の児童に合わせた指導方法の考案や、より深い学びを促すための授業設計など、人間にしかできない仕事により多くの時間を割けるようになるのです。

また、AIを活用することで、子どもたちにもデジタル時代の新しいツールの使い方を示すことができます。将来、彼らが社会に出たときに必要となるスキルの一端を、学校生活の中で自然に身につけていくきっかけにもなるでしょう。

みなさんも、ぜひAIを味方につけてみてください。きっと、新しい可能性が見えてくるはずです。小さな一歩から始めて、少しずつ活用の幅を広げていけば、授業準備の効率化だけでなく、教育の質の向上にもつながっていくと信じています。

これからの教育現場が、AIとの協働によってどのように変わっていくのか、とてもワクワクします。一緒に、新しい教育の形を探っていきましょう!