自作教材、わたしの管理方法 / Google WorkspaceときどきNotion。

教材管理に悩む先生たちの現状

おはようございます。小学校で働くささです。

教室でも職員室でも、先生たちの机の上には教材プリントが山積み…。そんな光景、見覚えありませんか?

小学校の教員として働いていると、実に様々な教科を担当します。私の場合、今年度は国語、算数、社会、体育、総合、図工と、6教科を受け持っています。それぞれの授業でワークシートを使うことも多く、教科によって使用頻度はさまざま。よく使う教科もあれば、時々しか使わない教科もあります。

同じ教科でも、単元が変われば使う教材も変わります。一度作った教材は「来年も使えるかも」と思うと、どうしても保管したくなりますよね。でも、どこに保管するか、そして再利用する時にすぐ見つけられるか。これが多くの先生たちの悩みの種なのです。

この課題に以前の私も直面していました。職員室でも「あのプリント、どこにしまったっけ…」という言葉をよく耳にします。そこで、自分なりに模索してきた管理方法についてお話ししていきたいと思います。

デジタルとアナログ、それぞれの良さを活かした教材作り

私の勤務校ではGoogle Workspaceが導入されています。授業に関わるワークシートの作成はGoogleドキュメント、スプレッドシート、時にはスライドを使うことが多いです。

また、学校で採用しているロイロノートと自分のGoogleアカウントを連携させて、子どもたちに配布するワークシートや手作りカードを保存しています。最近はCANVAも使ってつくることも増えてきました。

最近、興味深い発見がありました。デジタルツールをよく使う一方で、手作業の教材作りも実は多く取り入れています。

調べ学習用のワークシートを準備する際、問題自体はAIの力も借りながら作成しています。一方、単元のまとめとなるパフォーマンス課題は、教科書のまとめに準じて作ることにしています。具体的には教科書をコピーして、ハサミで切って貼り合わせながらワークシートを作っています。

ある時、同僚から「デジタル派のささ先生が、意外と切り貼りしてワークシート作るんですね」と言われて、はっとしました。確かに最近は手書きのワークシートもよく作ります。

実は、コピーして切って貼る手作業の方が、素早く作れることも多いんです。

手作りした教材は、スマートフォンで写真を撮ってロイロクラウドに保存したり、Notionのデータベースに写真を貼り付けて管理しています。この方法で、アナログの良さを活かしながら、デジタルでの管理も両立できるんです。

デジタルは修正が容易で、見栄えの良い仕上がりになります。一方アナログは、直感的なレイアウト調整ができ、作業が早いことも。写真を撮ってクラウドで保存することで、両方の利点を活かせます。

教材を見失わないための3つの保存方法(私の具体)

作成した教材をどう保管するか、これが実は一番の課題です。例えば、今教えている5年生の社会科のワークシートは、来年度以降も使う可能性が高いです。そこで、私が実践している(していた)3つの管理・保存方法をご紹介します。

1つ目は「PDFでの保存方法」です。デジタルで作った教材はもちろん、手作りの教材もスマートフォンやタブレットで写真を撮ってデジタル化できます。撮影した写真は自動的にPDFとして保存でき、OCR機能を使えば文字の検索も可能になります。これは、以前はよくこの方法でUSBメモリに入れて管理していました。ま、昔のやり方ですね。

2つ目は「フォルダ分類とファイル名を活用した検索」です。私は普段からGoogle Workspaceを使っているので、まずはマイドライブにファイルを保存します。

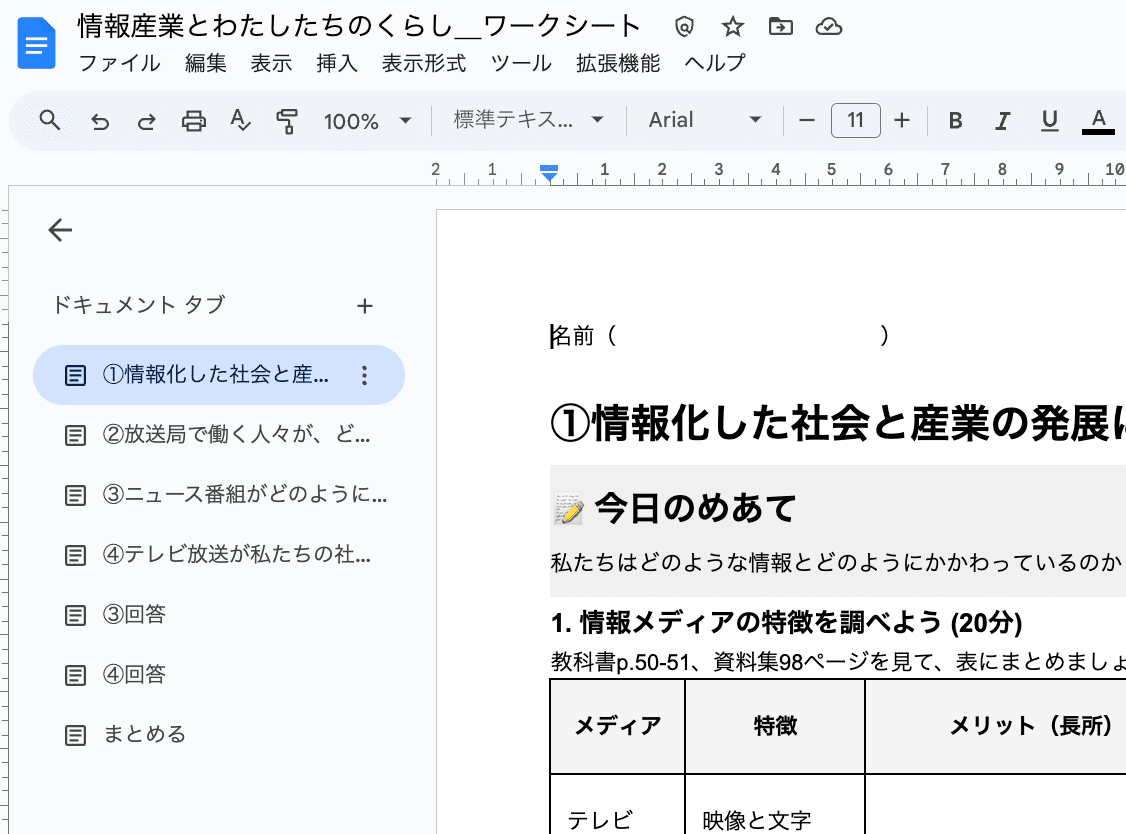

ここで重要なのは、ファイル名に適切なキーワードを入れること。「5年_社会_身近な産業と情報_ワークシート」のように、学年、教科、単元名を入れておけば、後から検索で簡単に見つけられます。さらに、クラウドファイルのリンクを集めて、1クリックでアクセスできるように整理しています。最近Googleドキュメントにもタブ機能がついたことで、単元ごとに複数のワークシートをまとめられるので、結構スキな方法です。

名前の順番が揃ってなくてもちゃんと見つかる。いいよね。

単元ごとにいくつものドキュメントがまとまる。

サイドバーで管理でき、めちゃくちゃ楽になった。

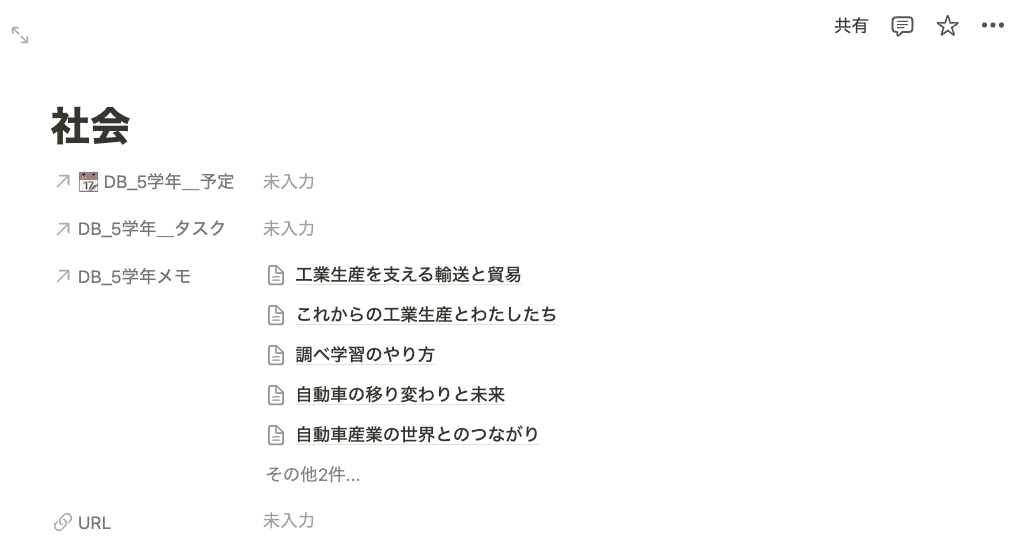

3つ目は「Notionを使ったリンク集」です。クラウド上のファイルには、それぞれURLがあります。これを活用して、Notionにカテゴリー別のリンク集を作っています。データベース機能を使って教材の写真とURLを一緒に管理し、「5年」「社会」「調べ学習」などのタグ付けで、複数の視点から教材を探せるようにしています。

これは教科別になっている

カテゴリでも分類でき、リレーションしてあるため管理しやすい

単元の教材ファイルのリンクや参考にする指導用のブログやサイトとといった関連情報もペタペタ貼れる。オススメ

これらの方法を組み合わせることで、デジタルでもアナログでも、作った教材が迷子になることはほとんどなくなりました。特にNotionでの管理は、写真とURLを一緒に保存できる点で重宝しています。

Notionで新しい教材管理を試してみた

最近、私の教材管理の中心となっているのがNotionです。きっかけは、バラバラに保存していた教材をもっと効率的に管理したいと思ったことでした。

Notionの基本的な使い方は簡単です。まず、教材用のデータベースを作成します。このデータベースには、教材の写真、タイトル、教科、学年、単元名などの情報を入れていきます。デジタルで作成した教材はURLを、手作りの教材は写真を貼り付けます。

特に便利なのが、タグ機能とリレーション機能です。例えば、「5年」「社会」「調べ学習」といったタグを付けることで、複数の視点から教材を検索できます。また、関連する単元や教材同士をリレーションで結びつけることで、「この教材を使ったら、次はこの教材を使おう」といった教材の流れも管理できます。

使い始めて気づいた利点は、教材だけでなく、授業のアイデアや気づきもその場でメモできること。例えば、ある教材を使った時の子どもたちの反応や、改善点なども一緒に記録できます。これは次年度の授業改善にとても役立っています。

また、同じ学年の先生とデータベースを共有することで、お互いの教材を参考にしたり、アイデアを出し合ったりすることもできます。まさに、デジタルな教材室といった感覚です。また、ページをサイト化して共有することもでき、可能性はたくさんあります。

自分に合った管理方法を見つけるために

ここまで、私なりの教材管理の方法をお話ししてきました。でも、これが「唯一の正解」というわけではありません。むしろ、それぞれの先生の働き方や授業スタイルに合わせて、自分にぴったりの方法を見つけていくことが大切です。

例えば、デジタル教材中心の先生ならGoogle Workspaceだけで十分かもしれません。手作り教材が多い先生なら、写真で記録してロイロノートで管理する方法も合うでしょう。

また、教材と授業記録を一元管理したい場合は、Notionのようなツールが効果的です。

大切なのは、次の3つのポイントかなと考えます。

手間をかけすぎない。→ 形だけの整理整頓ではなく、日々の教材作りと管理が無理なく続けられる方法を選びましょう。

探しやすさを重視する→ どんなに保管されていても、必要な時にすぐ見つからなければ意味がありません。自分にとって「探しやすい」方法を選びましょう。

柔軟に改善する→ 最初に決めた方法に固執する必要はありません。使っていて不便を感じたら、少しずつ改善していけばよいのです。

私の場合、Notionを軸としながらも、状況に応じてGoogle Workspaceやロイロノートとのバランスを取っています。みなさんも、ぜひ自分に合った方法を見つけてください。

最後に、この記事がみなさんの教材管理の参考になれば幸いです。また、「こんな方法も便利だよ」というアイデアがありましたら、ぜひ共有してください。