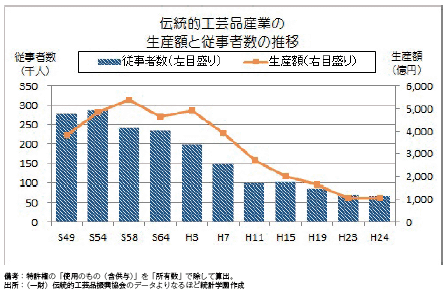

伝統的工芸品の市場規模は下がっているが、未来は必ずしも暗くない

これが有名な廃校をスタートアップ向けインキュベーションオフィスにしたfukuoka growth nextか!

伝統文化デジタル協議会のセミナーを最先端のスタートアップが集まるこの場でやることにとても意義があると思います。

伝統的工芸品の定義

経済産業省のページにこう書いてあります。現在235品目指定されています。

経済産業大臣は、「伝統的工芸品」として、以下の5つの要件に該当する工芸品を指定します。

1.主として日常生活の用に供されるものであること。

2.その製造過程の主要部分が手工業的であること。

3.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。

4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。

5.一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。

指定品目一覧です。皆さんご存知の名前がたくさんあるはずです。

伝統的工芸品の市場規模と課題

ご想像どおり毎年下がっています。

経済産業省ものづくり白書にこう書いてあります。

我が国の技術力の原点として、また、地場産業として、広く地域社会に貢献してきた伝統的なものづくりの技術を継承していくと同時に、新しい技術やマーケティングなどを取り入れることにより、用途の拡大、ひいては展開地域の拡大に繋げていくこと、今の時代に合った変化や工夫を取り入れていくことが、今後の事業継続において重要な要素の1つとなると考えられる。

新しい技術

マーケティング

用途の拡大

展開地域の拡大

その通りですが、これは伝統的工芸品だけに限った話ではないでしょう。全ての企業の新規事業開発に共通するテーマだと思います。

課題解決のためには?

いろいろな企業を回って感じることでもありますが、中小企業の場合、ほとんどのケースで大事なのは販路の開拓と同時に生産能力の向上です。

なぜならば「欲しい人は世界中にいる(かもしれない)けど簡単に見たり触ったり届けられないし、売ってくれと言われてもすぐに商品を用意できない」からです。

販路の開拓

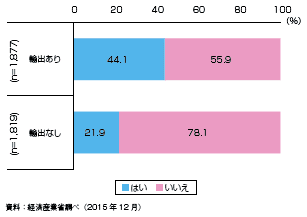

王道なのはやはり展示会の活用でしょう。展示会自体は昔からあり、特に輸出の場合は活用が多くなります。

輸出をしているから展示会を活用している、と言うよりは展示会を通じて海外の販路を開拓していると言うことだと思います。新しい用途を考え製品開発をする、そして商談数を増やすことが販路拡大の鍵です。

さらにこれを強化するためにはデジタルの活用が重要なのは言うまでもありません。ECサイトを作る、集客をする、SNSを活用する、と言うのは異論ないと思いますが、さらに付け加えると、ZOOMなどのウェブミーティングツールは商談に重要ですよね。

生産能力の向上

これはまさに我々の目指しているところではありますが、古くなった設備更新や新しい用途のための設備がないと欲しい!と思われてもお届けできません。でもそれには先行投資のための資金が要ります。

ただし、売れるかどうかわからない段階でなかなか銀行融資の決裁は下りないでしょう。鶏が先か卵が先か、と言う問題です。

顧客候補からの声と経営者の確かな需要予測があればリスクを見極めて資金を供給しなければなりません。何度も繰り返し述べている通りこの分野への資金は滞っています。

※頻出していますが、中小企業庁の白書より↓

私たちロケットメイカーズが果たすべき、期待されている役割は大きいと思っています。ローカル・ニッチ・中小企業の新規事業を支援する私たちが伝統的工芸品の課題と向き合うのは必然だと深く感じました。