脳も内臓である

noteのようにWEBで横書きの長文を読んでいて、自分の目線が3行くらいの幅に固定されてることに気づいた。

紙で読んだり、kindleで読んだりするときは、ページ内で目が右から左へ動くのに。

こういう肉体的な所作の違いで、文章に対する脳の反応や理解も違ってくるのかが気になっている。

たとえば映画を観るときの脳の反応で、

◯ディスプレイで観る

…透過光。感情が反応しやすい。

◯スクリーンで観る

…反射光。論理が反応しやすい。

っていう研究にすごい腹落ちと衝撃を受けた覚えがある。

同様に、kindle paperwhiteは電子インクで反射光だから、透過光のタブレットより紙の読書体験に近いという話を思い出した。

ディスプレイで見てると誤字に気づかないけど、出力して紙で見るとすぐ誤字に気づくのも透過光と反射光で脳の反応が違うのが原因だそうで。

映画の脚本なんかを書いてても、やはり1回紙に印刷するといろいろ気づく。

ちなみにこの研究は既にある。

今回思ったのは「スクロールすることで、シームレスに目線の先に文をおいていく」というWEBでのスタイルと、「ページごとに配置された文字を目で追っていくのを、ページごとに繰り返す」という紙や電子書籍のスタイルでも、脳の反応に違いがあるのではないか、ということ。

整理すると、

◯WEBで読むとき

・透過光

・行単位で細かくスクロールして読む

・目線はほぼ固定

・手(指)がよく動く

◯紙(or電子書籍)で読むとき

・反射光

・ページごとにめくる

・目線がページ内を追う

・手はたまに動く

という違いがある。ざっとググっても、特にそういう研究は日本語では見つからない。

なのでここからは勝手に考えた、ざっくり仮説。

WEBで読むとき…受動的反応

紙(or電子書籍)で読むよき…能動的反応

になるんじゃないか?というもの。

WEBで読むときは、細かくスクロールして読む/目線はほぼ固定/手(指)がよく動く→目と脳を手がエスコートするので、受動的になる。

紙(or 電子書籍)で読むよきは、ページごとにめくる/目線がページ内を追う/手はたまに動く→目と脳が文を追っかけなきゃいけないので、能動的になる。

のではないか。まぁこの仮説はこれ以上でも以下でもないのだが、ふと思いだしたことがある。

結局、「脳も内臓だ」ということ。

考える、という行為は、自分でコントロールできているようで、できていない。そういえば、胃や腸が勝手に消化活動をするように、脳もある程度勝手に思考活動をする「内臓」だと考えるようにしてから、いろいろ捗っている。

やみくもにうんうん考えるのではなく、脳を「内臓」としてフィジカルにマネジメントするということ。

胃腸なんかは消化にいいものを食べる、とか、夜中に食いすぎない、とか、フィジカルに管理するものだ。脳も内臓なんだから、そうすればいいのだ。

透過光とか反射光とか外的要因、つまりフィジカルな要素で脳の反応が勝手に反応が変わってしまうのなら、フィジカルな要素の方で脳のはたらきをコントロールすればいい、という話。

たとえば脚本を書くとき(以下、初稿…初期案の検討、リライト…ブラッシュアップという具合に、他の仕事の場合に置き換えていただければと)。

体感ベースで、初稿は夜中にぶっ通しで書き / 寝て起きて…もしくは日を置いてから朝整理して、夕方リライト作業をする、ということを心がけるようにしてから、自分はだいぶ効率的にになった気がする。おそらく、

○夜の脳

一日使い倒してカオス。

→熱を込める初稿執筆に向いている。

いわゆる"夜中のラブレター"状態。

○朝の脳

睡眠というデフラグの直後で、クリア。

→整理、修正の検討に向いている。

夜中に書いたラブレターを破れる冷静さがある。

◯夕方の脳

エンジンとしてもあったまってるし、ガソリンも残ってる。

→リライト作業(具体的な磨き上げ)に向いている。

適切なラブレターが書ける。

という理解で、ざっくり使い分けている。

ところで外山滋比古さんの名著『思考の整理学』では、 “朝飯前”という言葉はマジで正しくて、なぜなら朝食前の脳の状態が思考にはすごいいいから、みたいなことが書いてある。デフラグ後で余計なことが脳に入ってないから、企画出しとかは朝の方が捗るそうで。

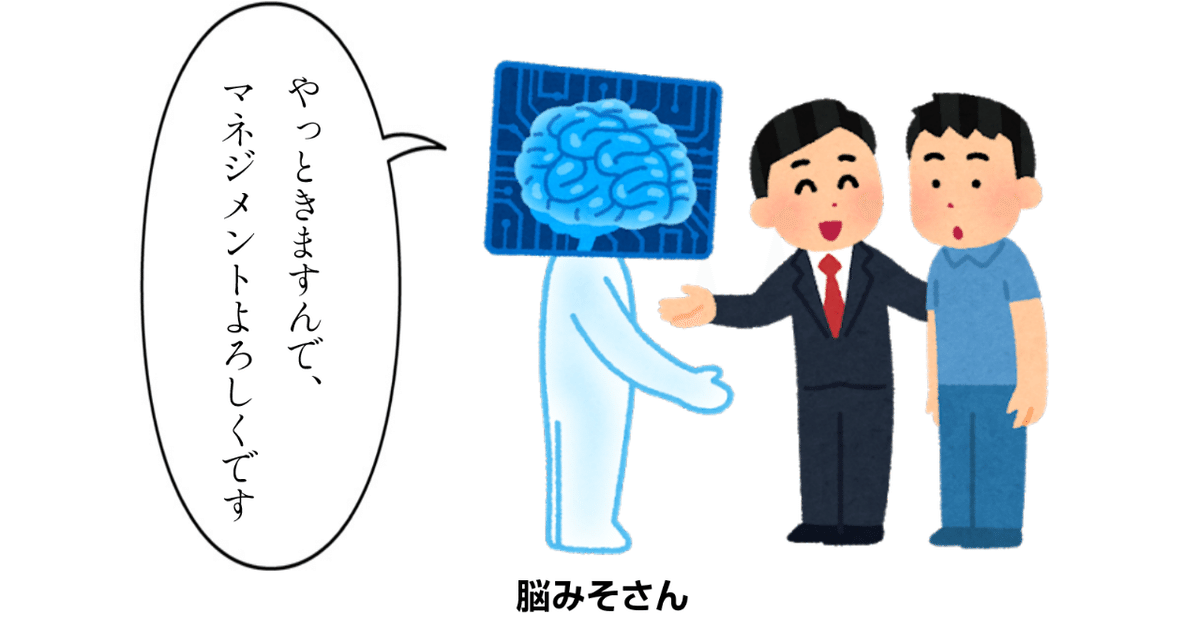

結論として、自分がやっている最近のイメージは「脳みそさんに働いていただく」感じ。

恣意的でないところで脳みそさんが勝手に答えを出してくれるから、自分は脳みそさんが働きやすいように恣意的にコントロールできるフィジカルな部分でサポートする、というか。こんなイメージ↓

こう考えるようにしてから、プラシーボ効果もあってか、うまくいっているように思う。うまくいっているように思えることが大事だ。

とにかく「脳も内臓」と考えて、フィジカル的にマネジメントして「脳みそさんが勝手に働いて」くれるようにするのは、おすすめであります。

と、いうこの記事をWEBでスクロールしながら読んでいるときの、脳の反応。紙の本で読むときどどう違うのかは、やっぱり気になる…。

いいなと思ったら応援しよう!