Nurse With Wound List再考

その音楽やアートワークと並んで、いやもしかしたら、それ以上にNurse With Wound の名を広めたかもしれない一枚の紙、それが彼らのファースト・アルバム『Chance Meeting On A Dissecting Table Of A Sewing Machine And An Umbrella』に封入されていた、通称NWWリストである。これはメンバーであるスティーヴン・ステイプルトンとジョン・フォサーギル(80年後半の時点で離脱)の二人によって編まれた、「Electric Experimental Music」における重要バンドの一覧だ。今日においては一つの指針とみなされており、あるリスナーはNWWを深く理解するために、ビジネスに躍起なレーベルは再発ネタを得るため血眼になって、ここに記された音楽を手を伸ばしているのだ。

当然、拙著『ナース・ウィズ・ウーンド評伝』でもこのリストに言及している。しかし、進行上の都合もあって、足早に説明を済ませてしまったところもあるため、本記事で気持ち程度の補足をしようと思う。

リストが世に出てから40年。発掘的リイシュー、なによりmp3アップロードから動画サイト、そしてサブスクリプションに至るインターネットの登場がNWWリストを少しだけ身近なものにした。その間にたくさんの「ジャンル」が浸透し、掲載されているバンド群を分類することも容易になった。「クラウトロック」や「現代音楽」といった記号からNWWリストを読むのは見慣れた光景だが、今回は「時代」というレンズ越しでリストに目を向けてみたい。具体的にいえば、それは60年代ということになる。オールバニ運動があり、プラハの春があり、パリ5月革命があり、ウッドストックがあった転換期とも呼べる10年間だ。あまねく表現のあるところに時代の波が押し寄せ、因習を払いのける過激さが(意識の有無にしろ)求められていた時代であることは、グリニッチ・ヴィレッジやパリのような都市群に(海を越えて)多くのアーティストが集っていたことからも想像できる。当時の運動が実際に革命を果たしたかどうかなどは誰にもジャッジできない。それが命題であったことこそが肝である(これはポストパンクの「質問は答えよりも重要」にも受け継がれている)。NWWリストには、そんな精神が活発化していた時代に登場したバンドの名前が多く書かれており、今日では彼らへの入り口、一つのディスクガイド的機能さえ果たす。2019年にAt Last Booksから出版された、68年5月をテーマに複数の作家を紹介した本、その名も『May 68』にステイプルトンが選出されたことは記憶しておくべき出来事である。

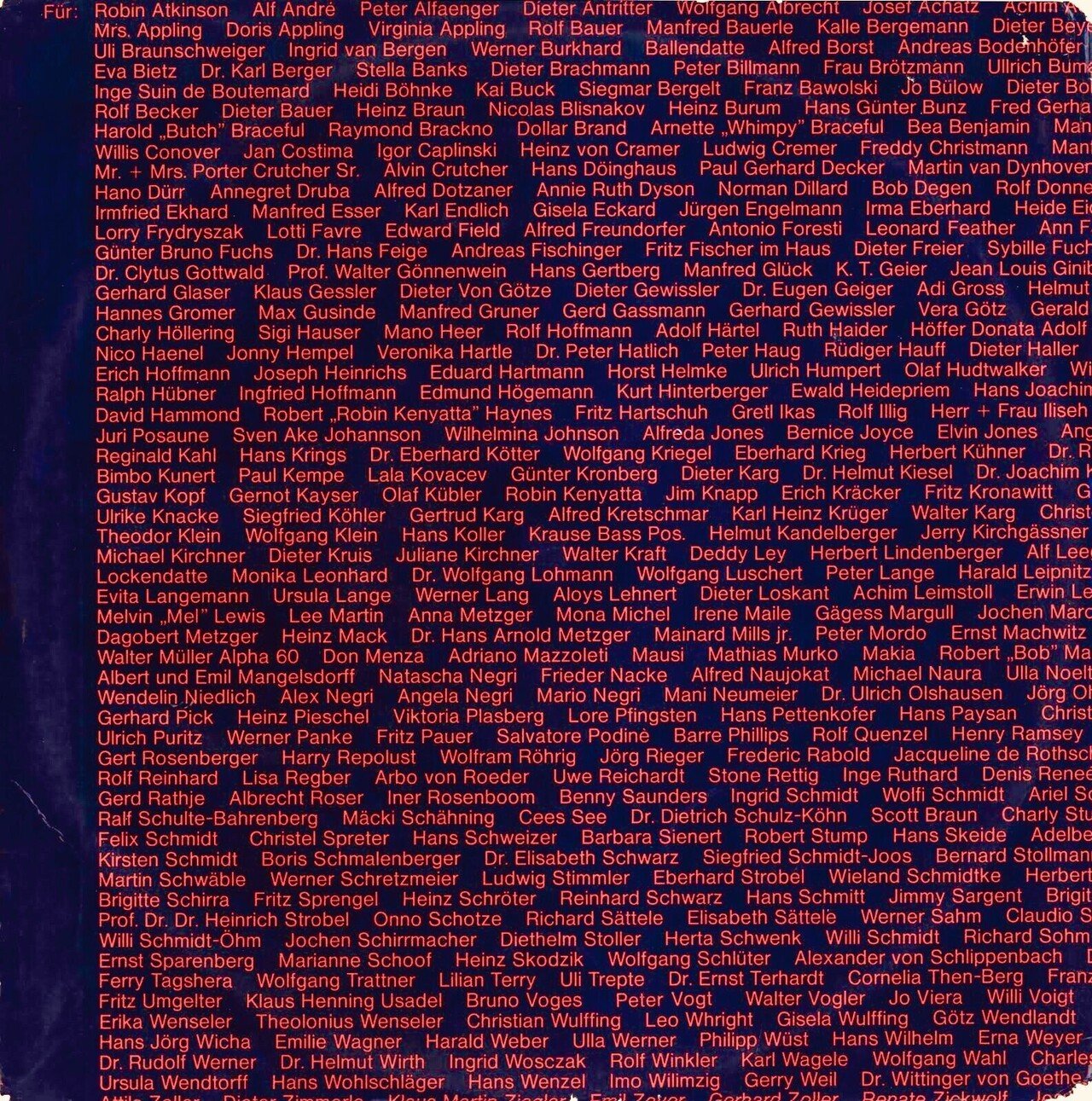

自分たちに影響を与えたバンドを羅列するというアイデア自体は、Nihilist Spasm BandやMothers Of Inventionのレコード(両者ともにNWWリストに掲載)にもみられるが、NWWリストの青写真となったのは60年代ドイツのジャズ・シーンで活躍したヴォルフガング・ダウナーが69年にエバーハルト・ウェーバー、ユルゲン・カーク、フレッド・ブラセフルらと作った一枚のレコード、通称『für 』である。このレコードのスリーヴには、当時ダウナーが重要視していたヨーロピアン・ジャズ・シーンの演奏者たちの名前が(賛辞として)列挙されている。マニ・ノイマイヤーとウリ・トレプテ(Irène Schweizer Trioとしてフリージャズの舞台で演奏していた)の名がここに掲載されていることは興味深い。なぜなら、当時の時点で二人はGuru Guruを始めていたからだ。些細なことではあるが、ジャズとジャーマン・ロックの橋渡しがここで行なわれている。

ダウナーのようにシーンを後押しするような目的はなかったにしろ、NWWリストも先に述べた今日の目録以外に、『für』的な機能を果たした。60年代のラディカルなバンドと、NWWのレコードと同時期に登場したポストパンクのバンドが並列されることで、二つの時代を繋げたということである。好奇心旺盛なリスナーたちがパンクに背中を押されたことで生まれたNWWリストはパンク以前と以後を繋ぐ試み、ポストパンクの精神そのものを体現した。

長くなったが、60年代という角度から見たNWWリスト掲載バンドをいくつか挙げていく。なお、拙著内のディスコグラフィにある分はほぼ除外し、現在では再発されて入手しやすくなったものを中心に選んだ。

68年前後フランス・ドイツ

革命が命題になっていた60年代は、国や都市ごとに異なるタイミングでピークを迎えている。長い時間が経過した今では、発表年で絞ることはいささか不正確に思える(たとえばAmon Düülのレコードが出たのは66年だ)。一般的に重要とされている68年とその前後数年という苦しい書き方になったことは承知していただきたい。

長い前置きはいいとして、まずはNWWリストの中でも多くを占める仏独の音楽から。FuturaとOhr(それぞれ69年と70年に設立)はNWWの自主レーベルUnited Dairiesのモデルでもあったことは覚えておくべきだ。

Gilbert Artman's Lard Free (1973)

Guru Guruのローディ兼「旅の仲間」としてヨーロッパを周遊していたステイプルトンが、英国外で初めて目にしたロック・フェスティヴァル。そこでヴァンの窓越しに目にしたのがLard Freeだった。(フリー気味の)ジャズ・ドラマーがリーダー的存在である点はGuru Guruと共通している。なんといってもサックスやドラムに負けじと主張する歪んだシンセサイザーが強烈。C(K)lusterともども、70年代前半以前の電子音に恋したステイプルトンは、ポストパンクから顕著になる艶々なシンセ・サウンドには一切満足できなくなってしまった。やがてジルバートは「都市と音楽」が不可分であるとして、奏者たちが白衣と仮面のようなものをまとい「BGM」を演奏する集合体、Urban Saxを始める。彼がLard Free以前に所属していたKominternのレコードは、68年前後の熱をより高純度で記録した一枚。

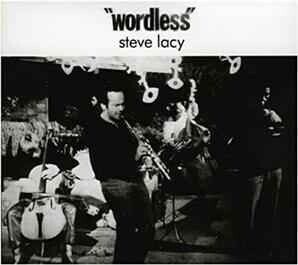

Steve Lacy / Wordless (1971)

レイシーがパリへ移住した頃の録音。すでにSaravahから『Lapis』などをリリースしていたが、Futuraからレコードを出したことは時代への同期を決定づける例といえる。音はピアノなしのスピーディーなインプロで、セロニアス・モンクのカヴァーもないところに緊迫感あり。どちらかというとドラムが主役なところは、ジャック・トロがソロ作をリリースしていたFuturaの特色をより濃くしたと思われる。NWWを先に聴いてしまうと、これらのセッションさえコラージュされたものに聞こえてしまい、人の手によって演奏されていると素直に信じられなくなる。

Tamia / Tamia (1977)

パーカッショニストのピエール・ファヴルと共にMichael Portal Unitに参加していたヴォイス・パフォーマーが自主リリースした一枚。人間の声をもって、別の生き物のそれや尺八の音、さらには人々の集いさえも「奏でて」しまう。群衆のイミュレートというアイデアはまさに60年代の刻印。声をレイヤー化させて新たな音響を作り出すさまは、後のNWW、特に『Echo Poem Sequence』シリーズに通じる。余談だが、87年のペヨトル工房『銀星倶楽部』ノイズ特集でも取り上げられていた。

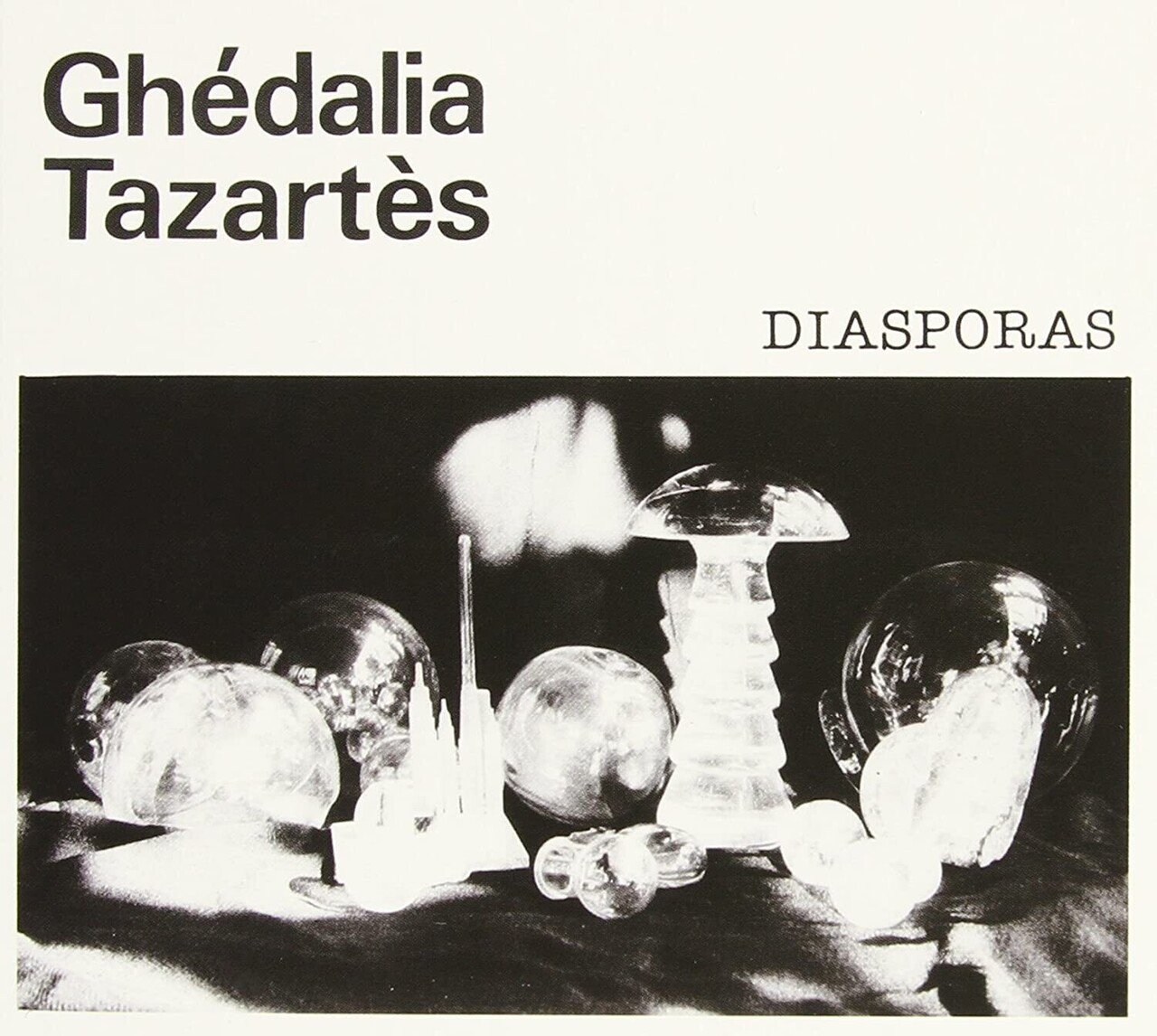

Ghédalia Tazartès / Disaporas (1978)

2月に亡くなったゲザリア・タザルテスの出世作(近年、Daisから再発)。Tamiaと同じく声を素材に作り上げたアルバムだが、「言語」をも射程に捉えているコスモポリタンな精神はFuturaのようなレーベルが生まれた時代の陽炎と呼べる。ほぼテープループによるミニマルな声楽解体はNWWへの影響も明らかだが、音響として向き合うよりも一歩先へ進むには、やはり使われているスペイン系ユダヤ教徒らのラディーノ語を理解しなくてはならないようだ。デヴィット・チベット(Current 93)が、チベット密教のマントラをワールド・ミュージックとして評価することに対して「そこで何が説かれているかを知らねばダメなのです」と断言したことを思い出す。

Ragnar Grippe / Sand (1977)

セシル・テイラーやアルバート・アイラーの再発でフリージャズを、テリー・ライリー、スティーヴ・ライヒ、ラ・モンテ・ヤングら現代音楽をカバーすることで当時のラディカリズムを支持したShanderから出たスウェーデン人作家の一枚。今日では上の面々を記号化し、わかりやすい「方針」と軽く言えてしまうが、当時としては挑戦的な試みには違いない。海外諸国で立つ同じ精神の持ち主とリンクした同時代的反応でもあったこともまた、時間が経った今だからこそリアリティを感じられる。2017年に本作がリイシュー(ゲザリア・タザルテスも手掛けたDaisから)された時にはニューエイジ文脈もくっついてきたが、初めて世に出た時も時代に色付けされたと考えれば正当な評価かもしれない。この気が遠くなる反復とCluster的な音色の心地よさが同居する危うさはクセになります。

Ton Steine Scherben / Warum Geht Es Mir So Dreckig (1971)

ドイツ語で歌うことを命題にしたリオ・ライザーらのグループで、「Macht kaputt was euch kaputt macht」(「お前を壊すものを壊してやれ」)は当時の左派学生たちの間で大ヒットとしたという異例の一曲。ドイツ語で歌われるジャーマン・ロック、サウンドとしての言語の鮮烈さを覚えたステイプルトンはFloh De Colgneと共にTSSを寵愛し、学生運動から登場してきた両者のレコードを手にとれた偶然に感謝した。Floh De CologneがSoft Machineの突然変異なら、TSSはジミ・ヘンドリックスのそれである。ドイツ語歌唱に象徴される西側からの脱却行為は、やがてEinstürzende Neubautenの解体音楽へと続く。

Grobschnitt / Grobschnitt (1972)

大道芸とバンドを行き来するサーカスのような振舞いは、演劇団体から派生したTon Steine ScherbenやFloh De Cologneとそう遠く離れたものではない。74年以降のシンフォニック・ロック路線(版元のBrainがどうしてこのような傾向になったのかは拙著に記述)の方が有名だが、シュルレアリスムの影響ありありなジャケットからも、このファーストの方がより「革命色」濃し。

68年前後米国

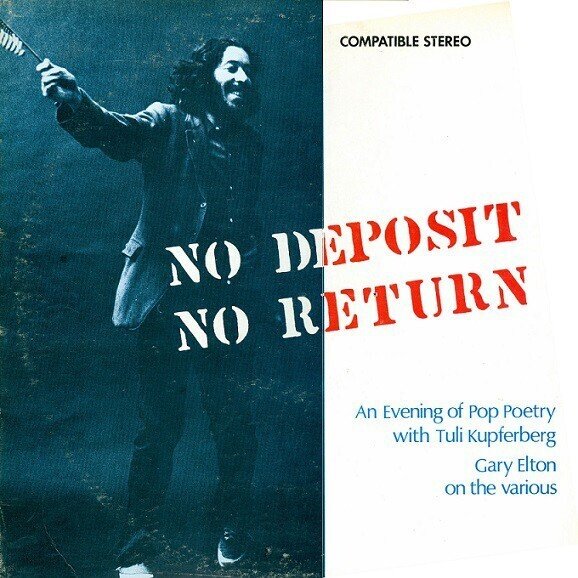

Tuli Kupferberg / No Deposit No Return (1967)

リストを作るうえではステイプルトンとジョン・フォサーギルが互いに譲歩する場面があった。The FugsやThe Godzはその一例で、名前こそ載らなかったが、ステイプルトンにとっては同じESPから出たフリージャズ名作群よりも重要なレコードである。本作はトゥリ・カッファーバーグの朗読(後に編集盤がCDリリース)で、ビートニクとゲバラで育ったFugsの原動力が見出せる。トゥリの格言「50年代には60年代が来るとは考えられなかった。だから望みはある」は、Sex Pistolsが叫んだ「ノーフューチャー」を受けて動き出したポストパンク勢たちへと受け継がれている。

The Residents / Finger Prince (1977)

結成は72年のポスト・サイケデリックバンドにしてDIY共同体。8トラックレコーダーを備えた自前のスタジオで作られたアルバムで、モンティ・パイソン『THE MONTY PYTHON MATCHING TIE AND HANDKERCHIEF』に次ぐ(?)3面レコードになる予定だった。もっとも、あちらと違って2枚組でD面が溝を持たないものにするつもりだったらしいが。Public Image Ltd.より早く会社の体を装い、ファンクラブ特典としてのレコードを流通させるなど、ビジネスとしてのバンドというコンセプトを実現させたバイタリティは伝説級。サイケデリックの行き詰まりから生まれた西海岸最高のDIYの使徒は、資本主義下で生きることは避けられないと悟りつつ、その力学をセルフコントロールせんとする逆さまのプラグマティズムを実践する。本作はステイプルトン一番のお気に入りで(『Commercial Album』以降はシンセ推しだから苦手らしいです)、大曲「Six Things to a Cycle」はUnited Dairiesから出ても不思議ではない。

Jean Dubuffet / Musical Experiences (1973)

アール・ブリュット提唱者であるジャン・デュビュッフェが、60年から61年にかけて「シチュアシオニスト・インターナショナル」の会員でもあったアスガー・ヨルン(デンマーク)と録音したパフォーマンス、というよりはひと時の記録である。ヘルマン・ニッチェの儀式よりプリミティブで、ムーンドッグより空虚に感じる時間が「普通」の定義をリセットする。

62年に10インチ4枚組で限定リリースされたものを、米Atlanticで働いていた作曲家兼プロデューサー、イルハン・ミマールオールによる自主レーベルFinnadar Recordsがオリジナルから何曲かを抜粋して再発した。時期的にもこれがロンドンに出回っていたと思われる。2018年にÉtats-UnisからLP再発。

68年前後ヨーロッパ圏(英国除く)

Area / Arbeit Macht Frei (1973)

時代を経てOhrに匹敵する偉大なレーベルとみなされているCramps Recordsの第一弾。アウシュヴィッツの門に書かれた一節「労働すれば自由になれる」をタイトルにしたこと、エジプト語や地中海の音楽を積極的に取り入れることで西側への依存を拒否する姿勢が60年代解放運動の種子たる所以。5曲目「240 chilometri da smirne」でフリージャズをしっかり吸収しているところにも時代への同調をうかがわせる。冒頭で「60年代(の政治運動)は国や都市ごとに異なるタイミングでピークを迎えている」と書いたが、イタリアはその典型であり、70年代そしてパンクが到来した時代でさえもその熱は冷めなかった。

Fernando Grillo / Fluvine (1976)

設立者であるジャンニ・サジがデザイナー畑出身であること、さらにFrankensteinの名前でいくつかのレコードにも音楽的貢献を果たしていることを考えれば、United DairiesをCramps Recordsの系譜とみなすのは間違いではない。本作は、スティーヴ・レイシーからアルヴィン・ルシエまでリリースしたレーベルの「DIVerso」シリーズから出たコントラバス奏者のアルバムで、震え続ける低音が支配する音空間はWhitehouse(ステイプルトンの現代音楽コレクションに感化された)にも影響を与えたとしか思えない。

Iskra / Jazz i Sverige '75 (1975)

Concerts Sweden下に設けられたレーベルで、現在はストックホルムのEMSと並んでスウェーデン政府下で継続されているCaprice Recordsも遡れば実験的な電子音楽から童謡までリリースする自主レーベルから始まった。このIskra (英のIskra 1903と混同されがち)はInternational Harvesterのようにサイケデリックの洗礼を受けていない、少々生真面目なフリージャズといった印象である。インナーにはスウェーデン語、ドイツ語、英語の3つで文章が書かれており、本国の音楽実験を外へと伝える気概に溢れているのだが、ロンドンのレコード店では無価値として中古で叩き売られてしまった。そのおかげでステイプルトンたちの目に止まったといえば、そうなのだが。

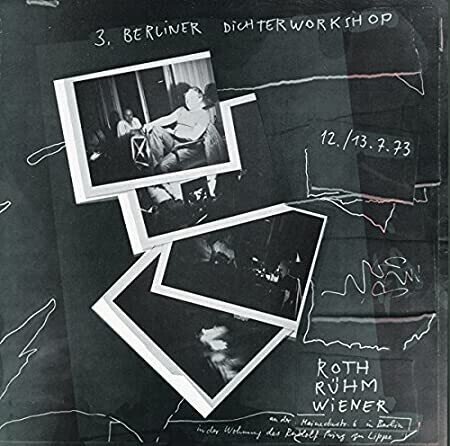

Dieter Roth, Gerhard Rühm and Oswald Wiener / 3. Berliner Dichterworkshop 12. / 13.7.73 (1973)

フルクサスと並ぶ芸術的アンガージュマンであるウィーン・アクショニズムだが、ステイプルトンはヘルマン・ニッチュが着眼した芸術の入れ物としての「儀礼」(とそこに必要な「供物」)といった概念にあまり興味を示さず、ルドルフ・シュワルツコグラーやディーター・ロートらの自己完結的なパフォーマンスに魅せられた。ディーター・ロートが着目したのは個体の有機的変化とそのプロセスで、オブジェがカビや昆虫によって腐敗し形を変えていく生分解アートや、本作にも収録されている詩の朗読と飲酒を交互に繰り返すパフォーマンスがその好例だ。フルクサスにも参加していたロートだが、彼が過度なアマチュア信仰のもとに生まれた「平等」の概念に懐疑的(ジョージ・マチューナスとは親しくしなかったといわれている)だったことを考えると、60年代の世界的連帯に対しても同様の視線を向けていたのではと想像してしまう。個人主義とアナーキズムの関係がポストパンクの作家たちに濃い影を落としているのはThe Fall、そしてステイプルトンを見ても明らかである。オリジナル盤はレアだが、2015年にCDが出た。

77年~79年英国

Glaxo Babies / Christine Keeler (1979)

ステイプルトンが「The Pop GroupやThis Heatもよかったが、Glaxo Babiesは彼ら以上に良いライヴをしていた」と当事者らしく話すように、シングルに収められなかった時間がいつの時代にもある。NWWの2nd『To The Quiet Men From A Tiny Girl』封入のNWWリストには、グループと同期のバンドも多数登場しており、期せずしてリストがドキュメント的役割を果たしていた。それにしても「Rip Rig + Panicも見たけど面白くなかった」と言ってたのは少し意外。

Dome / Dome 1 (1980)

WIREどころかポストパンクきっての音響派であるブルース・ギルバートとグラハム・ルイスによるデュオ。ESPから出たパティ・ウォーターズのエレクトリック版と言いたくなる「Cruel When Complete」や、シーケンサー的反復に終わると思いきや官能的な展開を見せるコンクレート「Rolling Upon My Day」は充分にNWW的。すでにThrobbing GristleによるWASP経由のハーシュノイズがクリシェになっていた時期に出たことは、カウンターとしての60年代電子音楽回帰の一端か。

The Homosexuals / The Homosexuals EP (1979)

当時ライヴを見ていたステイプルトンがいうには、上のGlaxo Babiesらと並んで強烈な演奏だったらしい。This Heatと匹敵する南ロンドン・ポストパンクの雄であり、後に主要メンバーのジム・ウェルトンがRecommended Records周辺に入ることで、This Heat同様にパンクとプログレッシヴ・ロックが断絶されていなかったことを証明した。

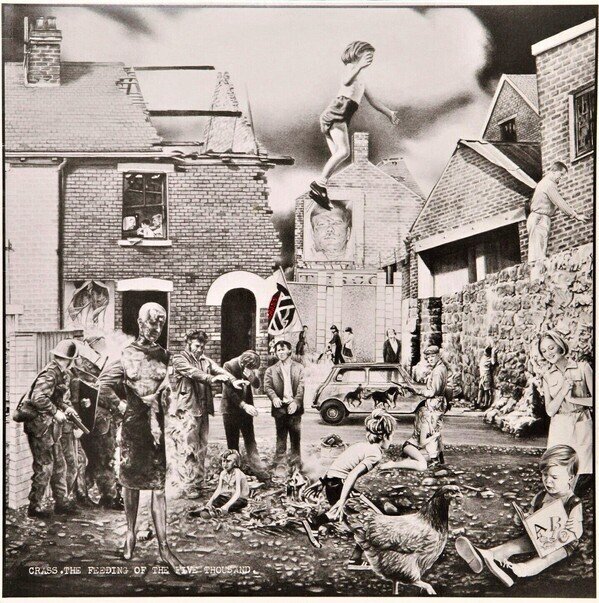

CRASS / The Feeding Of The Five Thousand (1979)

NWWに限らず、音より思想面での影響が大きすぎるハードコア共同体によるファースト。プレス段階で問題視されてアルバムから削除された「Reality Asylam」の反キリスト教・反権威主義的メッセージが、Current 93(さらにDeath In JuneさえCRASSと共演する機会があった)らインダストリアル第二波を触発することで60年代の激しさは静かに継承されていった。選択の自由に騙されず、選択から自由になることを追求した実験場的農園・ダイヤルハウスを維持していたことでも有名だが、まさか自分たちがロンドンを飛び出た先で似た空間を作ることになるとはステイプルトン本人も予想しなかっただろう。彼が移転先のクールータに住んでから30年以上経過したことを、CRASSの後継者になったと言い換えるのは決して大げさではない。

「一切の情報がないまま」レコード店を周り、そこで出会ってきた音楽が似た音、似た出自を持っていた。時期的に、これらのレコードの多くが70年代前半に輸入されたことも大きかったのだろう(ステイプルトンたちがロンドン市内のレコード店をくまなく探すようになったのはこの頃だった)。ほぼすべてが「無価値」とされ、ゴミ同然に扱われていた山の中から、これらの音楽が選び抜かれたことを偶然の一言で片づけていいものだろうか。時間が経ち、動画サイト上でのアップロードや、Finders KeepersによるNWWリスト・コンピレーション仏編のような再評価が進むことで、NWWリスト自体が過ぎ去りし(そして今もどこかで燃えている)時代への入り口であることが裏付けられてきた今日この頃。

ステイプルトンがこれらのレコードを集めていた時の話は拙著で詳しく述べている。まだ未読という方はぜひご一読ください。切実。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?