かたるひとたち『若き日の詩人たちの肖像』振り返り編その六

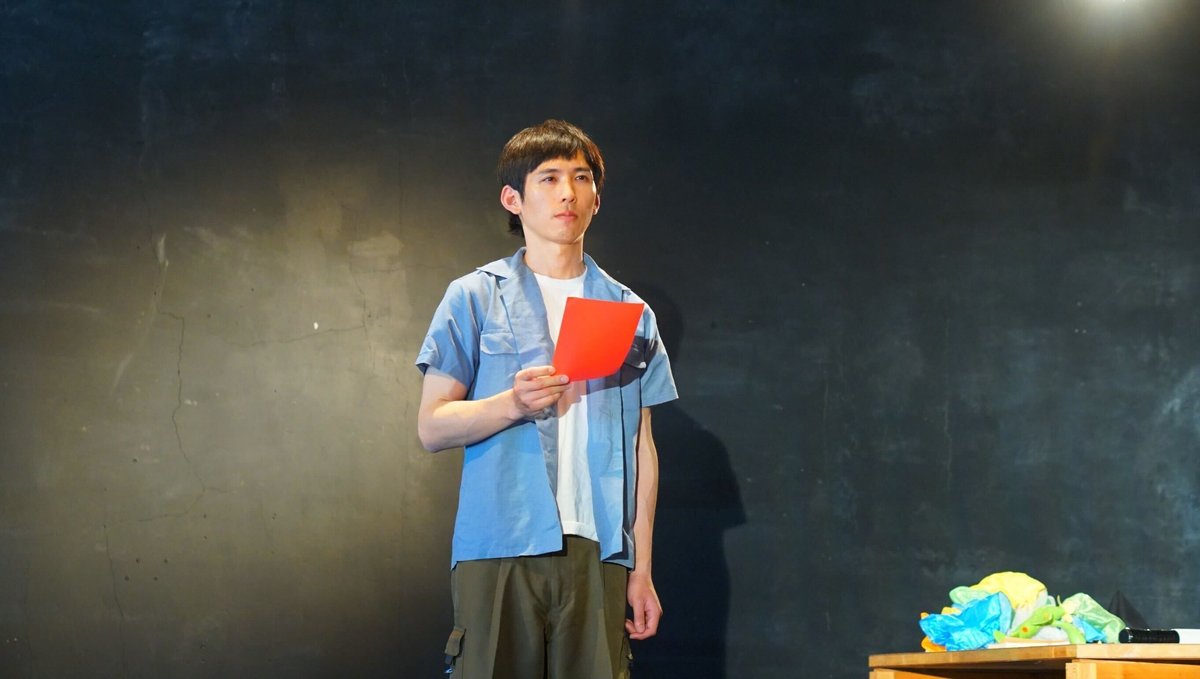

Photo by Kyono Hirose

この記事は、2024/5/17-19東京都新宿区戸山公演野外演奏場跡、および2024/5/25-26長野県上田市犀の角にて行われた、平泳ぎ本店第8回公演『若き日の詩人たちの肖像』(原作:堀田善衞)のふりかえりを書き起こしたものです。

参加者

撮影:北原美喜男

撮影:北原美喜男

撮影:廣瀬響乃

その五は↓

熊野 つくり方の話に戻るんだけど、、、

松本 はい。

熊野 やっぱ大変だね!まとめる人がいないと!

(笑)

熊野 すごい時間かかったなって思うもん。そこは大変だなと、、、

松本 とくに犀の角で上演を準備していたときに感じたこととしては、、、あの短い時間のなかで、ひとつひとつ決めていくじゃないですか、それはもういろんな事を。

小川 うんうん。

松本 たとえば客席はこの形で、舞台はどういう形にするか、とか。あのとき話に出ていたこととしては”犀の角感”を残そうとか、、、話し合いの中で方針が一個一個立っていくんですよね。ほんとにちょっとずつ。そのときに「今これについてはどういう方針になっていて、何を基準にしてどうやって決めていこうとしているんだっけ?」という視点をキープするのに、負荷が異常に高くなってしまったんですよね。俳優が六人全員で犀の角での作品の再構成という作業に一斉にかかっちゃってるから。

小川 ええ、ええ。

松本 そこをたとえば俳優+1で、演出なのか演出助手みたいなポジションなのか、話し合いの中で決まった方針とかルール、決まり事を記録しておいてもらって、目に見える形でみんなにシェアする、みたいにちょっと全体を俯瞰する作業をできる人が一人いてくれるだけでも、ずいぶん犀の角での再構成にかかるコストって変わっただろうなって思っていて、、、

熊野 うんうんうん。

松本 創作の現場で、一つひとつの意思決定の速度と精度を高いまま、行ったり戻ったりする混乱をなるべく少なく、情報を共有しながらリハーサルを進めていくっていうのが、今の平泳ぎ本店のつくり方をしていく上ではあらためてこれからの課題になるんだろうなと思いました。それは犀の角に行ってみて、短い時間で作品をつくり直さなきゃいけないっていう状況で見えた課題だったなって。

熊野 たしかに。あの時起きてたことって、平泳ぎ本店の良さが故に、避けては通れないものじゃない?全員が前のめりでなければ進めない。がしかし、全員が前のめりで頭を突き合わせすぎて、「いまどこにいるんだ?!」ってなる(笑)

(笑)

熊野 だから、ディスカッションの司会進行みたいな人がいるといいよね。その人に求められる能力は、全体をみつつ、決断や断定をするわけではない、っていう、、、演出助手というよりかは、「創作助手」みたいな、、、

松本 そうそう、そうですね。ファシリテーター的な役割っていったらいいのかな。「”創作”助手」っていうのはいい名前ですね。

熊野 必要だよね、、、今回の稽古で、毎回「ギャグか?」って思うくらい面白かったことがあって。「こうやってみようよ!」「こうしたらいいんじゃない?!」って、そのテンションのまま皆でそのシーンをやってみる、で、やってみたけど誰も外から観てないから「今のは、、、どうだ????」みたいな(笑)

(笑)

熊野 実感としては皆でやってみようとしたことをやれたけど、その結果外からの見え方はどうだったんだろうとお互いの顔を見合う。「何度同じことを繰り返してるんだ、バカなのか俺たちは!」ってなるあの時間(笑)。

松本 基本僕たちの稽古場には俳優しかいないので、稽古場ではそのとき誰も前から見ていないんですよね、、、(笑)。

熊野 そう(笑)。でも不思議のもので、俳優にもやってみた感覚というのがあって、「でも今やってみた感じよかったから、良いんじゃない?」って少しずつ固まっていく。犀の角に行ったときに、団体の良さ、武器が、逆に脆さになっちゃったけど、、、

でも「波紋」(下図2.ことばの波紋)みたいなシーンが出来るのって、このカンパニーならではだなって思ってて。

シーン2、『ことばの波紋』について↓

松本 ほうほう。

熊野 例えばあれを、ある演出家がいて、その演出家の頭の中にあるものを具現化するために俳優にやらせようとすると、相当遠回りする気がするというか、、、かなり難しいことになると思う。

でもなんか、マツケン(松永健資)が積極的に意見を言ってくれてたけど、基本的には全俳優が「自分の持っている言葉をどうしたいか」っていうことを大事に、セッションしていく感じで作っていったでしょ。あの短時間であれだけ複雑な仕組みのシーンを「なんかやれちゃってる」っていうのは、ジャズセッションみたいな感じですごいなと思って!

松本 ジャズ!

熊野 ある即興性のなかで、自分の中にある楽器で音を鳴らしていってうまく一つの音楽にしていくっていうセッション感。それは、指揮棒を振る演出家がいないからこそできる無茶苦茶さというか、複雑さというか。そのうえで、戸山公園では立ち位置が固定だったけど、上田に行ったときには「なんか動きたくない?動こうよ!」っていう提案の元でやってみて「なんかいいね!」ってなれる(笑)。

松本 もともと戸山公園では各自がその場で立ったままやっていたから疑心暗鬼だったけど、動いてみたらそれはそれで言葉がハネる感じがしましたね!

熊野 あれも演出家がいたら一人ひとりの細かな立ち位置とか、移動のタイミングとか、バランスをとって決められるけど、、、そういうのが全然なく、皆が野放しで動きたいように動いて、それでしか生まれないランダムさが出てくるのはこのカンパニーならではだなって思う。一観客としてみたらもちろん粗もあるだろうけど。

松本 そうですね、再現可能性があるか、とか、、、

熊野 ジャズセッション的な楽しさを、俳優の身体と声、テクストでできるってそうそうない。平泳ぎ本店ならではだと思う。

あのシーンってとっても素敵だったと思うし、、、おそらくね、もちろん僕は客席から観てないからわからないけど(笑)。俳優としてやってる実感としてはすごくよかった。とってもいい。

松本 あとはやっぱり犀の角に行ってみて、場当たりをしながら思ったこととしては、、、僕たちの『若き日の詩人たちの肖像』っておおよそ1時間の短い作品じゃないですか。でもその中にシーンが20個あったんですよね、オープニングとエンディングをあわせて。

熊野 そうだったね。

松本 場当たりを進めながら、「ああ、演劇って決めなきゃいけないことがすごく沢山あるんだな!!」って思ったんです。シーンの初めの位置、終わりの位置、どうやって始まるか終わるか、ものの位置、それにもちろん照明や空間をどうするか、、、。そういう決めるべきことが山ほどあるなかで、「ことばの波紋」に関して言うと、やることは決まっているし、狙って動かなきゃいけないところ、絶対に外せない台詞もある中で、ある意味ではお互いの阿吽の呼吸で、「中の動きはあまり決めすぎない方がおもしろい」とか、「細かくオーダーしすぎずにある程度自由にやってよい」、っていうところの線引きみたいなことが、即興的に出来ていたんだなと思って。

熊野 ああー。

松本 演劇って決めごとだから、決めようと思ったらいくらでも細かいことを決められるし、そのきっかけを一個一個精密にコントロールしていけるアートではあると思うんですけど、その中でお互いの間尺で「決めすぎない」っていう判断が同時に出来ていたんだなって。

小川 「決めすぎない」。

松本 決めすぎなくてよいところに関しては、俳優の裁量で思い切って自由にやっているとか、思い切って舞台に立つ俳優の歓び、愉しさみたいな部分でためらわずに振り切っているところもいくつもあったんですよね。考えてみると平泳ぎ本店だとそこに対する遠慮やためらいって、あんまりないよね。俳優としての感覚に正直に、楽しむべきところでちゃんと楽しむ人たちな気がします。

小川 そうだねえ。

松本 「ことばの波紋」も、言葉を足せば足すほど複雑になっていくじゃないですか。

熊野 うん。

松本 たぶん最初に僕がたたき台を稽古場に持っていって提案したところから、上演時、犀の角でやってたバージョンとかでいうと、、、

小川 倍ぐらいの量になってる?

松本 なってますよね(笑)!単純に量もそうだし、言葉のきっかけも6人でお互いがお互いのきっかけを聞いたり待ったりして取ったりしていたはずだから、当初のプランから比べてすごく複雑になってる。

熊野 うんうん。

小川 ああいうシーンは楽しいですよね、やってる側は。

松本 みんなそうやって言葉やきっかけを増やして、嬉々として複雑にしていくから(笑)。でもそれって面白いですよね、誰かに強いられたらそんな難しくて面倒なこと絶対にやらないじゃないですか。やらなくても別にシーンとしては成立しうるわけだし。

熊野 そうだねえ、「やれ」っていわれたらあるストレスを感じながらやることになるんだろうけど、それとはちょっと違ったね。不思議だね。

松本 そういうときも俳優を支えるモチベーションになってるのが、「この言葉をい入れ込みたい!」とか「この言葉はこの言葉が聞こえた後で、ここで言いたい!」という、テクストへの思い入れだったんだと思うんです。自分が読んだなりに拾ってきた言葉をシーンの中で各自が再構成して、自主的に言葉を足してって、っていうことを繰り返していくうちに気が付いたら複雑なことになってた、みたいな。

小川 そういうことができたのも「互いに面白さを求めて行動してる」っていうのを、お互いに信じられてるっていうことはあるのかもしれないね。そこの信頼がなくて出来るかっていうと、自分はわからないから、、、

熊野 それはたしかに大変な部分で、、、今日の対談の最初、ぼくが今回参加させてもらう経緯を話したときに「誰でもいいわけじゃなかった」って言ってくれてた時じゃない。その時「そうだ、このカンパニーじゃそうだよな」って。

このつくり方ではなかなかね、、、コントロールしてくれるひとがいるわけじゃないし、かといって参加する俳優が主体的にやってくれないとまったく成立しないし。誰かが周りに遠慮をするかたちになってはならないと思うし。教えるとか、ある種の上下関係になるとさらにおかしくなってくるし、、、

松本 そうなんですよね、、、!

熊野 キャリアや年齢もそうだし、、、つまるところ、平等でいられなければ、成立しない創作スタイルだから、そこが難しいね。

特殊じゃない、このカンパニーって。年齢、性別、なんとなくの出自がそろっていて、その中にいろんな考え方の人がいて、、、ここになにか、ちがう属性の人が入ってくれた時に、それでもこの創作スタイルが続けられればもっと複雑で、面白くなっていいよね。いろんなアイデア、色味が生まれるから。大変なコミュニケーションになると思うけど。

Photo by Mikio Kitahara

小川 これもつくり方の話に関わるんですけど、出演者をいわゆる男性でそろえたっていうのは、なにかしら、、、意図のようなものがあってのことだったんですか?

チーム作りの段階から、意識してバランスのことを考えるっていうことが大事だと思うし、それを一歩が全然考えずに今回の選択をしたっていうのはないと思うから、きいてみたいなと思って。そのあたりのこととか、男性としてこの作品作りで意識していたことっていうのはあったんですか?

松本 たとえばこれはCorich舞台芸術まつりの選評に書かれてたんですけど、公演の企画を評価しようとするときにジェンダーバランスという観点ももちろんあって、そういう観点からいうと今回の出演者は男性だけなので、ジェンダーバランスでいえばたしかに男性多数で偏っているという自覚があります。

その上で、今回の創作をスタートするときに平泳ぎ本店の俳優でまず5人の出演が決まっていて、カンパニーメンバーが男性だけというのは所与の条件というか、良くも悪くも動かせない事実としてそこにあって。現実問題としてそこからスタートせざるを得ないっていうのはあったから、、、

熊野 うんうん。

松本 もちろんジェンダーバランスをとることを考えて、追加でもう5人、女性の俳優さんに出演してもらうのも一つの方法だと思うんです。それがフェアだし、数の上でバランスをとろうとしたらそうなると思うんですけど、、、

小川 ええ。

松本 先ほど話していた、劇団の外から今回の創作に誰を呼んでくるかということもそうだし、あるいは自分達がやりたい密度や質のクリエイションというものを考えたときに、外から5人新たに女性の俳優さんを呼んできて今回の公演でそれを実現できるか?っていうと、予算や創作時間の現実問題としてそれはなかなか厳しかったんですよね。

小川 そうですねえ、、、

松本 それと俳優だけでなくて、たとえば今回制作として入ってくれた石塚晴日さん、加藤じゅんこさん、当日運営の武井希未さん、衣裳の廣瀬響乃さん、宣伝美術の輝蕗さんもいらっしゃって、プロダクションのメンバー全体で考えたときに各ポジションに女性はいたので、必ずしも俳優だけでバランスを取ろうと考えなくてもいいのかな、というのはありました。創作に関わってくれるメンバー全員の中に、女性ももちろんそこにいる、っていう状態になればいいなと思ってました。

熊野 うんうん。

松本 男性だけでつくったときに生まれるものって、あるんですかね?逆にね、、、

小川 うーん、、、

松本 同質性が高いとか、そういう話にはやっぱりなってきますけども、、、

熊野 うんうん。

松本 たぶんコミュニケーションコストが、いわゆる普通のプロダクションに比べてある程度低くなってるとは思うんですよ。その分、実際の創作にかけるエネルギーが多少なりとも増してたりするのかなぁ、とか、思ってたりはするんですけど、、、

熊野 それは、性別に限らず、同属性の人で集まったカンパニーではあると思うな、、、それで、その集まった人達だけで出せる、ある種の強度みたいなものがあると思う。

でもたとえば、我々が、その人達と同じ方向性を見出そうとしたとき、強度がほしいと思ったときにかかるコストっていうのは全く違う、というか、、、学ばなきゃいけないこと、知らなきゃいけないこと、得なければいけない視点っていうのが全然違ってくるよね。

松本 ええ、ええ。

熊野 だからどの属性がっていうことでなく、同質の人達が集まることで減るコスト、は絶対にあるんじゃないかな。

それ以外の選択肢がスタート時点でなかったっていうだけだと思うけど、平泳ぎ本店は偶然、結果として男性だけの集まりにたった。そこで生まれる強度もあるけど、失うこととしては同質の人たちが集まっているから視野が狭まる可能性が高い、っていうことかな。これは気をつけなきゃね。

松本 そうですね、、、ともすればすぐいやなホモソーシャルになっていくってことですよね、、、

熊野 今回の創作でも結構僕は、『若き日』のテクストの中から女性の言葉をピックアップしたんだけど、そこの心配はあって。なんか、「男性である自分がこれをピックするって大丈夫なのかな?」みたいな視点はあったんだけど、それを止めるような視点を持っている人っていうのがこのカンパニー内におそらくいない、っていうのもあるし、、、

松本 ああー。

熊野 「自分たちと違う属性の人が聞いたときにどう感じるか」っていう意見は、たぶんあんまり出ないじゃない、この(同質性が高い)カンパニーのつくり方だと。そこは、怖いところではあるよね。

松本 僕もこの小説を読んだときに、堀田さんが過ごされた当時の感覚があるから仕方ないと思うんですけど、ある種「男性に従属する女性」とか、あくまでメインではなくサブとしての女性の描かれ方っていうのが、やっぱり危ういなって感じていたんです。今の僕らの感覚からすると、男性の所有物みたいに見えたり、女性の主体性とか意思が弱めに描かれてるような気がするなというのは、読んでいて感じたんですよね。

もともと男性的な視点を強く感じる作品の中で、女性の俳優を5人呼んで性別のバランスを数でとろうっていうのは、、、それは欺瞞だなって思った。

熊野 うんうんうん。

松本 現代の僕らの問題意識として、男性の加害性だったり、ジェンダーバランスの不均衡だったりとかっていうものがある中で、男性の我々はどうしたらいいんだろう、ということがあるんです。男性として今生きていて、どうやって振る舞ったら社会のためになれるんだろう、というか。自分たちは逃れがたく男性だし、ともすると「マッチョ」という印象を持たれたりもするけどでも別に男性として今のままでいいとは決して思っていないんです。

小川 ええ、ええ。

松本 男性であるということを引き受けた上で、与えられたこの身体や存在をどう差し出せば、大袈裟ですけど人類のためになるんだろう、ということをずっと考えていて、、、如何に身体を張れるんだろう?男性の加害性、特権性っていうものをどれだけ客観視出来るだろう?っていうのは考えてたかな、、、

熊野 へええ。

松本 僕らは男性だけのカンパニーで、そこに言い訳はできないから。その上で、社会の中で存在感が希薄にされてしまっている女性がいるってことについて意識する。それはたとえば熊野さんが女性の言葉をピックアップしたっていうような選択だったりとか、作中で描かれている女性に対する俳優の意識の向き方っていうところにもあらわれてくれたら、と思うんですけど。

小川 なるほど。

松本 マッチョでいたいわけでは決してなくて、、、変な言い方ですけど男性として正しく虐げられ、正しく身体を張りたいんです。たとえば体が大きいんだったら、それをいま理不尽な目に遭っていたり不当な扱いを受けている人たちへの連帯のために使いたい。本当の意味での、人間としてのお互いの平等、同権っていうのを常に目指していたい。そのために払えるものがもしあるんだったら、男性である身としてちゃんと払いたい、っていう気持ちでいろいろ考えてました。

熊野 このカンパニーで作品を上演する、良い作品をつくろうとするっていうことにおいて、男性だけのカンパニーで、でも加害性、特権性、ジェンダーバランスってことについてもちゃんと誠意をもって過ごしたい。そのなかで人数だけ均衡にするっていう手段ではない方法、男性であることをちゃんと自覚的に、見つめながら活動していくっていうのが、やっぱり必要だよね。

ある領域では、まず数を同じにすることが必要っていうことは沢山あるけど、なんでもそれで解決っていうのはやっぱりそれは欺瞞で。「やっときゃいいんでしょ?」になっちゃうから、、、

松本 うん、そうですよね、、、

熊野 なんとなくやるんじゃなくて、意識的に選択して、ちゃんと向き合って一個一個創作していくことでしか進めないんだろうね。気づいて変わらなければならないのは、行動していかなきゃならないのは男性だから。

松本 や、本当にそうですね。

熊野 図らずもさ、同世代のシス男性で集まったカンパニーになってしまったわけじゃない、平泳ぎ本店は。

松本 そうですね、それはもうたまたま。

小川 それは今後、カンパニーとして付き合わなきゃいけないものなんだろうね。

松本 男性だけだからこそ、新しい知識を得ることをやめたり学ぶことをやめた瞬間に、あっという間に加害者の側になって誰かの足を踏んづけてしまう。あっという間にホモソーシャルな、嫌な「おじさん」になっていく。それが怖いし、切実な危機感みたいなものがあるんです。

熊野 それはもう、逃れがたいよね。

松本 だから学ぶことをやめたくない。それはありとあらゆる問題に関してそうで、ハラスメントの問題もそうですし。自分たちの一番の弱点でもあると思うんですよね、男性だけの集団であるっていうことが。同質すぎる。加害者の側になりやすいひとたちの集まりである。

だからこそ、学び続けていかなきゃいけない、誰よりも優しくありたい、っていう気持ちがあります。

ーーーーー

その七につづく

◆日本全国の73名の方々から535,000円の応援をいただき、資金調達が無事に終了しました。ありがとうございました!!

【平泳ぎ本店 クラウドファンディングについて】

「一枚の舞台の床が、才能のゆりかごに。

野外で自由に演劇を上演できるようにするための所作台をつくりたい。」

◆本日もご清覧頂きありがとうございます。もしなにかしら興味深く感じていただけたら、ハートをタップして頂けると毎日書き続けるはげみになります!

◆平泳ぎ本店/Hiraoyogi Co . では向こう10年の目標を支えて頂くためのメンバーシップ「かえるのおたま」(月額500円)をはじめました。

メンバーシップ限定のコンテンツも多数お届け予定です。ワンコインでぜひ、新宿から世界へと繋がる私たちの演劇活動を応援していただければ幸いです。

→詳しくはこちらから。https://note.com/hiraoyogihonten/n/n04f50b3d02ce

◆コメント欄も開放しています。気になることやご感想、ご質問などありましたらお気軽にコメント頂けると、とても励みになります。どうぞご自由にご利用ください。