プレゼンスキルを磨けば海外でもコンペに勝てる!マレーシア在住2年目のマーケターが教えるプレゼンの極意

こんにちは、平岡です。現在、マレーシアに住んでおり、越境事業にチャレンジする企業さんのために、売れるための仕組みづくりの構築をサポートしたり、ベンチャー企業への投資を日々行っています。仕事柄、プレゼンテーションを行うことが多く、特に最近は日本人以外の方へのプレゼン機会も増えてきました。

そして今回、アドビさんの「みんなの資料作成」という企画に参加する形で、グローバルでも通用するプレゼンノウハウについて、執筆機会をもらいました。

私のプレゼンテーションのやり方や、事前資料の作り方は、日本マイクロソフトでエバンジェリストとして活躍されている西脇資哲(@waki)さんから学んだものです。これをベースに自己流に調整して、今のスタイルを確立。

このやり方は、海外でも驚くほど通用することを実感しています。もちろん、日本国内でも通用しますのでご安心を。日本での一例として、ウェブ解析系のイベントで200名ほどの方を前にして講演したことがあり(当日の雰囲気はこちら)、非常に高い評価をいただきました。

またアクシス所属時代には、代表の臼井さんと一緒に、今回お伝えするプレゼン方法を駆使して、多くの成果を獲得してきました。

そして今でも、この資料作成とプレゼンの方法によって、国内外の競合企業とのコンペにも勝ち、案件を受注しています。そんな私が、日本でも海外でも通用する、いや、海外で通用させようと思って工夫した結果、日本でもますます通用するようになったテクニックを紹介していきます。

1. プレゼンテーションの目的を確認しよう

そもそも、ビジネスシーンにおいてのプレゼンテーションは、何を目的として行われるのでしょうか?

自社の商品情報を伝えるため、社内の情報共有や報告を通じて組織の意見を調整するため、チーム内の教育のためなど、さまざまな目的があります。しかし基本的には、相手に情報を伝えることで、相手に何らかの行動を起こさせることが、プレゼンテーションの一番の目的と言えます。

自社の商品情報を伝えるときは、購買を検討してもらうという行動を期待するわけですし、社内での情報共有の先には、何らかの意思決定とそれに伴う行動があります。また、チーム内の教育目的であれば、その教育後に起きる行動変化を期待します。

つまり、プレゼンテーションの究極的な目的は、相手の行動を促すことに尽きます。よってここからは、相手の行動を促すために、どのように資料を作り、そしてどのようにプレゼンを行うと効果的なのかを項目ごとにお伝えしていきます。

2. プレゼンテーションの伝わりやすさは「中身」と「テクニック」で決まる

プレゼンが上手か、下手か、つまり、相手に行動を起こさせることができるプレゼンとそうでないプレゼンの違いはどこから生まれるのでしょうか?

プレゼンにおいて、相手にどこまで自分の意図を伝え、行動を促せるのか。ここには「プレゼンの中身」と「伝え方のテクニック」という2つの要素があります。

プレゼンテーションの伝わり方=プレゼンの中身×伝え方のテクニック

プレゼンの中身とは、自分のアイディアや経験に基づく意見とも言えます。プレゼン内容に関する知識や経験が少ない方や新社会人の方にとっては、ここが不利な部分となります。

一方、伝え方のテクニックについては、プレゼン経験に関係なく、知っておくだけで次のプレゼンからすぐに活用できます。

伝え方のテクニックは、スマホの充電テクニックのようなものです。スマホを充電する際、飛行機モードをオンにすると充電速度を上げることができます。これは、Wi-Fiなどの通信機能がオフになり、バックグラウンドで動いているアプリも停止し、電力の消費が抑えられるからです。こうしたテクニックは、知った瞬間から使うことができますよね。

プレゼンにおいても同様で、これから紹介する「伝え方のテクニック」は、この記事を読み終わったらすぐに活用することができます。

伝え方のテクニックは万国共通です。私自身も、これらのテクニックを用いてプレゼンを行ったことで、マレーシアという慣れない異国の地でもプレゼンを通じて案件獲得や資金調達が可能となりました。それでは、ここからは私が頻繁に活用する6つのテクニックについて具体的に紹介していきます。

3. 相手の行動を促す「伝え方のテクニック」6選

テクニック1. 序盤で一気に前のめりにさせる、強力な自己紹介

情報伝達の際、基本的に聞き手は「関心が低い状態」からスタートすると考えましょう。つまり、相手は私たち発表者には興味がないのです。このような状態でプレゼンをしても、相手の心には届きません。よって、テクニックとしてまずは「力強い自己紹介」から始めましょう。

この「力強い自己紹介」とは、ただ自分を語るのではありません。これから自分が発表するプレゼンについて、なぜ私がこの発表をできるだけの実力、実績があるのかを語るのです。

この文章の冒頭を思い出してください。

”そして今でも、この資料作成とプレゼンの方法によって、国内外の競合企業とのコンペにも勝ち、案件を受注しています。そんな私が、日本でも海外でも通用する、いや、海外で通用させようと思って工夫した結果、日本でもますます通用するようになったテクニックを紹介していきます。”

このように自分を紹介することで、この人の話は聞く価値があると、相手に思ってもらえれば合格です。ただし、自己紹介を長々と話すと飽きられてしまいます。プレゼンにおいて自己紹介は、スライド1枚、30秒ほどを目安に、短く力強く行いましょう。

アクシス所属時代の事例紹介スライド

テクニック2. 今からプレゼンを聞くメリットを明示

次に、聞き手が私たちから受け取る情報のメリットを明確にしましょう。強烈な自己紹介の後、すぐに本題に入るのはまだ早いです。どのような情報が得られ、どんな利点があるのかを明確にして、聞き手がプレゼンを聞く意欲を引き出すことが大切です。

例えば、

この記事を読むことで、あなたは日本でも海外でも通用する、すぐに使えるプレゼンテクニックを学ぶことができます。これらのテクニックを使えば、自分が伝えたいことを相手に的確に伝え、相手に自分が期待するような行動を促すことが可能になります。

このように伝えると、聞き手は「しっかりと聞こう」という気持ちになりませんか?

また、聞き手が「聞いてみよう」と思ったタイミングで、自分の発表がどれくらいの時間を要するのかを伝えるのもポイントです。

「これから15分間、最新のマーケティングについてお伝えします。」

「いまから16時までの10分間、まだ誰も知らないSNS活用方法を伝授します。」

このように所要時間を含めて伝えられると最高です。話がいつ終わるか分からないと、聞き手はモチベーションを維持できません。何をどれくらいの時間をかけて話すかを明言することで、聞き手はゴールに向かって集中力を保つことができます。

さらに、このタイミングで「今回の資料は後ほどPDFで提供します。」と伝えるのも有効です。資料が後で手元に来ることが分かれば、メモを取ることなく、聞くことに集中できます。

「後ほどご紹介するスライドは、いただいたメールアドレスに送信します。スライドに記載してある数字などは全てPDFで提供しますので、ここでは聞くことに集中してもらえると嬉しいです!」

この一言で、聞き手は安心してあなたのプレゼンテーションに集中できます。

またスライドにQRコードを掲載し、スマホから資料をダウンロードしてもらうのもアリです。手元に資料があるという安心感から、メモ取りになどに気を取られず、全力で耳を傾けてくれるでしょう。(PDF化する際に役立つツールについては後ほど紹介します。)

このように、プレゼンテーションのメリットを明示し、それを聞く時間を具体的に伝え、さらには資料の提供を約束することで、聞き手は安心してプレゼンテーションに集中できる環境を作ることができます。これらのテクニックを活用して、効果的なプレゼンテーションを行いましょう。

テクニック3. 相手の集中力は3分だと考え、結論をきっちり伝える。

「自己紹介」と「プレゼンを聞くメリット」を伝えられたら、いよいよ本題に突入しましょう。本題の中では最も伝えたいこと、つまり結論を最初に明示します。この記事を例にすると、以下のように結論を述べるということです。

"プレゼンテーションの究極の目的は、相手の行動を引き起こすこと。そのために重要なのはテクニックです!"

といった具体的な例です。この結論を最初に明示するというのが、海外では特に重要です。これは個人的な感覚かもしれませんが、海外の方々は好奇心が強いため、意識があちこちに移りがちです。本当に集中して聞いてくれているのは、「強烈な自己紹介」と「聞くことのメリット」を伝えた後の3分間だと感じています。

だからこそ、その3分間というゴールデンタイムを利用して、結論を一気に伝えるのです。結論を導く背景や補足的なデータは、後からじっくりと説明すれば問題ありません。

プレゼンテーションでは、まず結論を先に述べ、その後にその根拠や背景となる数字を伝えます。この順序で進めることで、自分のメッセージが相手により効果的に伝わるでしょう。

テクニック4. プレゼンテーションは聞き手との会話。参加者を巻き込み退屈させない

プレゼンテーションは、話し手から聞き手への一方通行のやり取りであると思われがちです。しかし、そのような形式のプレゼンは、聞き手にとっては退屈で、次第に注意が散漫になってしまいます。

プレゼンテーションは会話と捉えましょう。発言中に聞き手を積極的に巻き込むことが重要です。

例えばスライド説明の途中で、聞き手に話題を振ってみたり、質問を投げかけたり、感想を求めたりするのもいいですね。数スライドごとに聞き手を巻き込むことで、相手も緊張感を持って、あなたの話を聞いてくれますよ。

・これまでにプレゼンをする機会はありましたか?もし機会があったとして、特に悩ましかったことを一つだけ教えてください。

・このプレゼンのテクニックについてどう思いますか?次回の発表で使えそうですか?

例えばこのように質問を投げかけると、聞き手はしっかりと反応してくれるようになり、アンケートでも満足度が高くなる傾向にあります。聞き手を巻き込むことで、相手の集中力を維持するだけでなく、プレゼンを一緒に盛り上げるパートナーにもなってくれます。

さらに、この巻き込みのテクニックの進化版として、プレゼンを開始する前に「後ほど数名の方に意見を伺います」と事前に告げておく方法もあります。

オンライン会議が一般化した初期には、チームメンバーの表情や空気感が読み取りにくく、私の話に集中しているのか確認しづらい場面もありました。そんな時、

「これから10分間で今月の方針を説明します。その後、各自に自分の意見を1分ずつ発表してもらいますね!」

このように事前に伝えたところ、後で自分の出番が来ると知った聞き手が、明らかに集中して聞いてくれるようになりました。さらに聞き手は、自分の考えを発言することで、その後に行動を起こしやすくもなるのです。この「聞き手を積極的に巻き込むテクニック」を意識的に活用してみてください。

プレゼンテーションは聞き手との対話であり、参加者を巻き込み退屈させないことが重要です。会話の中で聞き手を積極的に巻き込み、質問や意見を取り入れることで、プレゼンテーションが活気づき、参加者も一緒に盛り上がることができるでしょう。

テクニック5. 話している箇所に聞き手の視線を持ってこよう

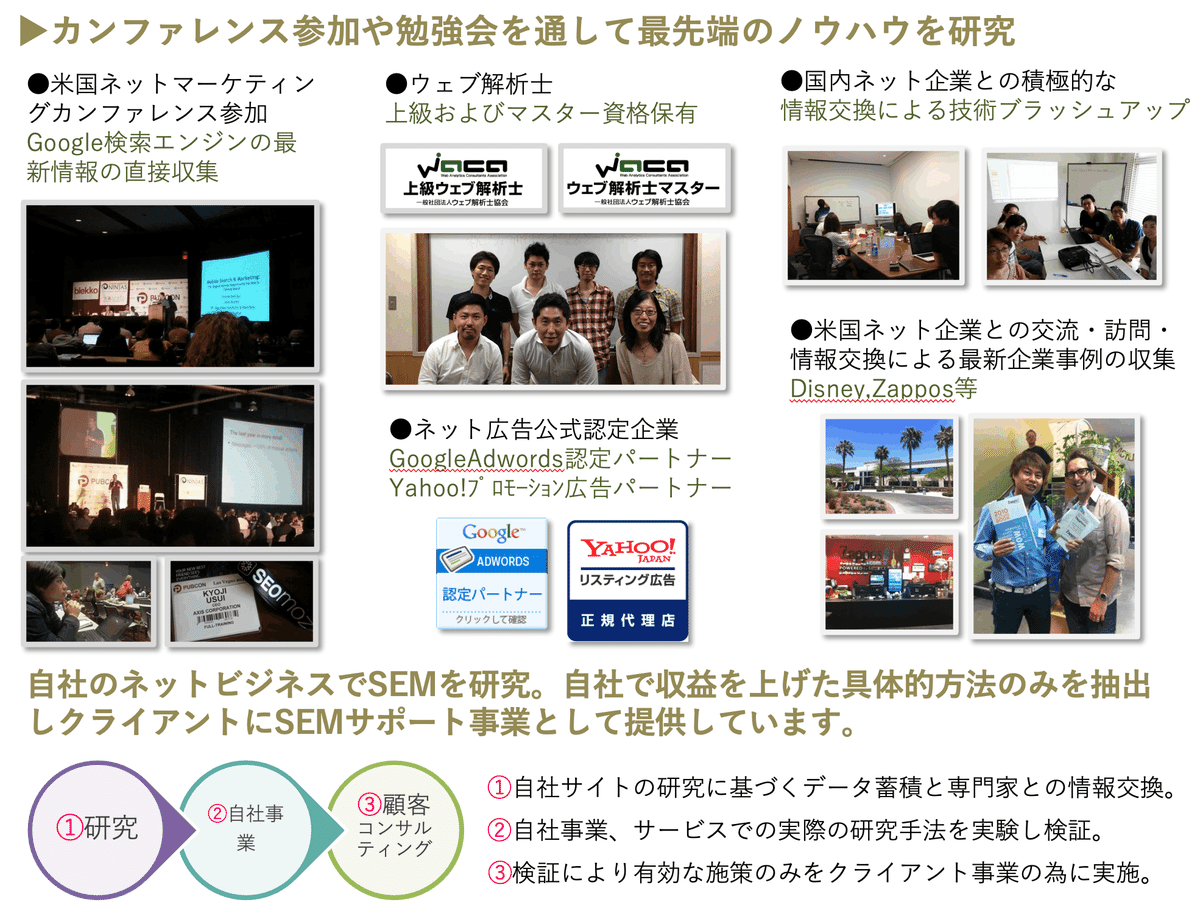

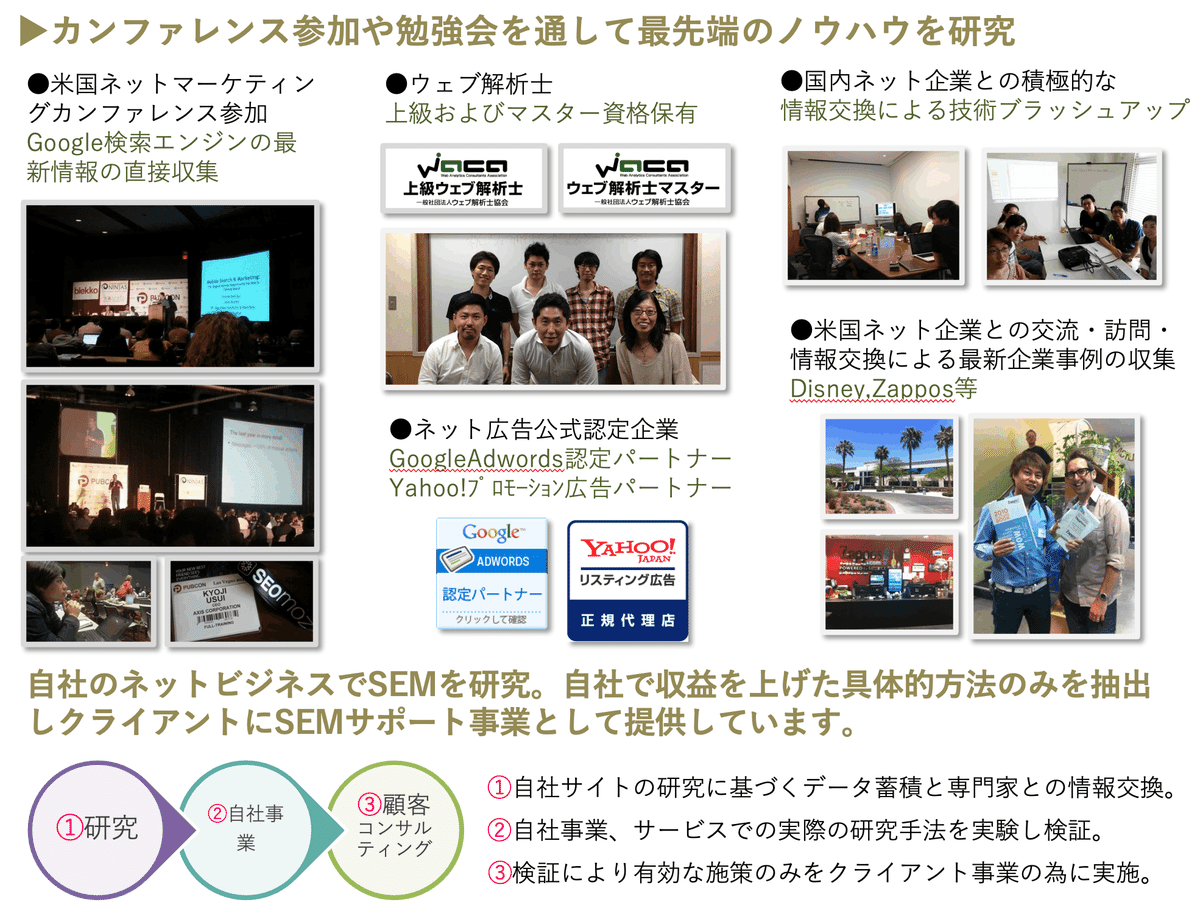

まずはこちらのスライドをご確認ください。

あなたが聞き手で、このスライドをみたら、何をどう読み取ったら良いのか分かりますか?

このスライドを使って、相手に情報を伝えるには、どのようなテクニックが必要でしょうか。自分が読みたいところを読むだけでは、なかなか相手に情報は伝わらないでしょう。

ここで使えるテクニックは、話している箇所に聞き手の視線を誘導することです。耳から入ってくる情報が視線の置かれている場所と一致していると、相手の頭にスムーズに情報が届くでしょう。では、どのようにして聞き手の視線を自分が伝えたい情報に持っていくのでしょうか。それは、視線を誘導したい箇所に声で指示することです。例えば、以下のような感じです。

「ではこちらのスライド、右上の部分にご注目ください。当社は国内のネット企業と定期的に情報交換を行っております。継続的な勉強会により全スタッフのスキルアップが実現でき、事業成果につなげられる高度なマーケティングを提供できると考えています。」

このようなアプローチで、情報を伝えたい文章、図、表、数字などに聞き手の視線を誘導し、目と耳を同じ情報にフォーカスさせます。声を使って相手を誘導することがポイントです。

◼ 右側にあるグラフは...

◼ 中心にあるこの写真は...

◼ この2行目の部分ですが...

◼ 青色になっている左側の矢印をご覧ください...

◼ 表の中の最下部にある赤枠で囲まれたデータは...

相手の視線を誘導しつつ、耳から情報をインプットしてもらうことで、相手の理解度や納得感が向上するでしょう。

また、資料を配布する場合も視線移動を考慮した配置にすることも重要です。情報をスライドに落とし込む際には、相手の視線が「左から右」「上から下」に流れることを考慮し、配置に気を付けてデザインしてください。

テクニック6. 事実と意見は切り分けて明示する

いよいよ最後のテクニックです。ここで先ほどのテクニック5で例に出した文章を再掲します。

「ではこちらのスライド、右上の部分にご注目ください。当社は国内のネット企業と定期的に情報交換を行っております。継続的な勉強会により全スタッフのスキルアップが実現でき、事業成果につなげられる高度なマーケティングを提供できると考えています。」

実はこの文章は、事実を伝えた後に、その事実に上乗せする形で私の伝えたい意見を述べています。

事実:当社は国内のネット企業と定期的に情報交換を行っております。

意見:事業成果につなげられる高度なマーケティングを提供できる。

伝えたいことが「事実」であるのならば、それが客観的な事実であるとわかるよう断定する。逆に自分の「意見」であるならば、それは自分の考えであり、主張であると明言する。

事実と意見、両者を明確に区分けることで、伝わるプレゼンになります。

例えば、以下の2つの文章を見比べてみてください。

・このカバンは2kgだと思います。よって、軽いのです。

・このカバンは2kgです。よって、軽いと思います。

この例では、カバンが2kgであるということは事実です。それに対して、「軽い」というのは、私の意見です。

曖昧なプレゼンでは、スライドに記載されているデータや表などが、客観的な事実なのか、発表者の主観なのか、分からないことがあります。事実と意見をはっきりと分け、それを明確に伝え、プレゼンの完成度を上げましょう。

またこの際、こちらの伝えたいことは、一度の説明では聞き手の頭に残りません。伝えたいことや大切なポイントは何度も繰り返し強調しましょう。そのためには、同じ内容を異なる表現で伝えるのがおすすめです。

例えば、この記事では、プレゼンの目的は「相手の行動を変えること」であると繰り返し強調しています。さらには、そのために重要なのがテクニックだと何度も伝えています。重要なことを繰り返すことで、聞き手は重要なポイントを理解してくれます。

事実と意見を明確に分けた上で、伝えたい事実や意見を繰り返し伝えましょう。

4. 伝わるプレゼンの最後の一歩、事前準備の必要性について

ここまで、海外でも通用するプレゼンテーションのテクニックを余すところなくお伝えしてきました。これら6つのテクニックを使えばプレゼンの8割は成功したようなものです。

では最後に残りの2割は何か?それは「事前準備」です。

プレゼンにおいては、事前の準備はとても大切です。今回お伝えしたテクニックを確実に使いこなすためには、事前に3回ほど発表練習をしてください。もちろん時間の都合もあるとは思います。よって、失敗できない大切な場であれば3回、あまり重要な場ではなければ1回といった具合に練習回数を調整してください。

以下は練習時に意識してほしい、各テクニックごとのフィードバックのポイントです。

テクニック1「強力な自己紹介」

練習相手の方にその自己紹介をしたときに、どんな印象を与えたのかフィードバックをもらってください。自慢のような自己紹介になっていないか、また逆にその自己紹介では話者に関心をもてないなど、感想を聞きましょう。

テクニック2「自分のプレゼンを聞くことのメリット明示」

練習後に、このプレゼンを聞く最初の段階にて、どんな期待感を得られたのか、教えてもらいましょう。

テクニック3の「結論ファースト」

冗長な説明になっていなかったのか、相手に伝えたいことが最初の段階で伝わったのか、確認しましょう。

テクニック4「聴衆を巻き込む技術」

ここは何度も練習あるのみです。遠慮せずに、発表中に練習相手を巻き込んで、質問などをぶつけてみましょう。

テクニック5「話している箇所に視線を持ってくる方法」

聞き手の方に、説明箇所への視線誘導に違和感を得なかったか、特に情報量の多いスライドにてスムーズに理解できたのか、聞いてみてください。

テクニック6「事実と意見は切り分ける」

ここも練習を通して、事実と意見が混ざっていなかったのか振り返りましょう。

プレゼンの練習時は、知り合いに付き合ってもらい、本番のような環境で上記のポイントを押さえながらプレゼンしてみましょう。時間配分や相手の反応などをみて改善することで、今回お伝えした6つのテクニックを上手に活かすことができます。

また私は、上記の練習を、部下の方やチームメンバーへ向けて行うことで、受け手の教育にもつながると実感しました。せっかくプレゼンをするのですから、受け手の知識アップにも繋がれば一石二鳥ですね。

5. 最後に

ここまで、グローバルで通用するマーケターの情報伝達のノウハウとして、私が身につけた海外でも通用するプレゼンテクニックをご紹介しました。

プレゼンといえば、資料の配付も必要です。私は配布用の資料を作成する際には、Acrobat オンラインツールを活用してPDFファイルを作成しています。

Acrobat オンラインツールを使えば、以下のような機能がオンラインですぐに使えて、とても便利です。

PDFファイルに変換するだけでなく、ファイルサイズを圧縮、さらには配布前の資料に補足のコメントも追記、さらには重要な資料にはパスワードをかけることも重要です。

プレゼンテーションでは、どのように資料を配付するかまでを考えておくといいですね。資料が一人歩きし、思わぬ出会いから仕事に発展することも多々あります。そのため私は、プレゼン資料の最後に必ず自分の連絡先を入れています。

今回のプレゼンテーションのテクニックによって、あなたの情報が相手に確実に届き、相手の行動につながることを願っております。