#21 短答 よくいただくご相談:財務計算アクセスを久々に復習したら、全く解けなくなっている

短答前の今の時期(10-11月)によくいただくご質問です。同じ悩みを抱えている方も多いと思うので、個別相談で伝えている内容をまとめておきます。

Q.以前はある程度解けていたはずのアクセスを1ヶ月以上ぶりに復習したら、ことごとくひっかかる(もしくは、手が動かず選択肢の数値まで辿りつかない)。

もう間に合う気がしないので、5月目標にした方がいいか?

諦める必要はない

ひっかかるところまで来たなら、あとほんの一歩です。

また、1週間近く予習していたアクセス初見時に比べれば、今処理が抜けているのは多少はしょうがないことです。

仮に5月目標でも、短期間で重要論点について頻度高く取り組む時期を経験するのは効果的です。

ぜひ歩みを止めず、進みましょう。

アクセスの位置付け

■15回分×1時間で全範囲

■うち、前半6回は個別論点の基礎 7-11回は構造論点の基礎

アクセスは、短期間に概ね復習3回ほどすると、手際良く資料を冷静に読み取る力・典型論点の想起能力が付いてきます。

手が回っていないなら、アクセス6や11までの基礎論点部分を優先しましょう。ある程度典型の気をつけるべき箇所・処理の分岐をアクセスで叩き込んだ上で、答練の復習や、テキストなどで周辺の処理で影が薄い論点をささっと本試験前に確認しましょう。

テキストを見る際は、解かずでokです。

マラソンでいうと、高山トレーニング

財務アクセスは、マラソンでよく行う、高山トレーニングのようなものです。

普段から継続的に空気が薄い場所で走り込み(負荷が高い問題演習)をすることで、初見の本試験問題でもごくシンプルに道筋が見えて、楽に解けるような意図で作られています。

ひっかけの回避能力を短期間で効率よく身に付けるために、山ほど悔しい思いをしてもらう教材です。

アクセス初見時は一番点数の低かった分野が、結果的に稼ぎ論点となるケースは多いです。

(私も企業結合/事業分離の短答アクセスでぼこぼこにされましたが、答練や本試験数日前にアクセスとミスノートを20分ほど復習するだけで、論文まで企業結合/事業分離でほぼ間違えないようになりました。)

計算が苦手な受験生でも正解できそうな問題を、仕留める

一旦本試験のレベル感を再確認したい場合は、5月の試験や過去問集「易・中」をぱらぱら見てみてください。理論の知識を使う問題もありますが、基礎答練レベルのごく簡単な出題も意外と多いです。

当日に「こんなに簡単な問題が出るなら、諦めずにもう少しやっておけばよかった」と感じたという話もよく伺います。

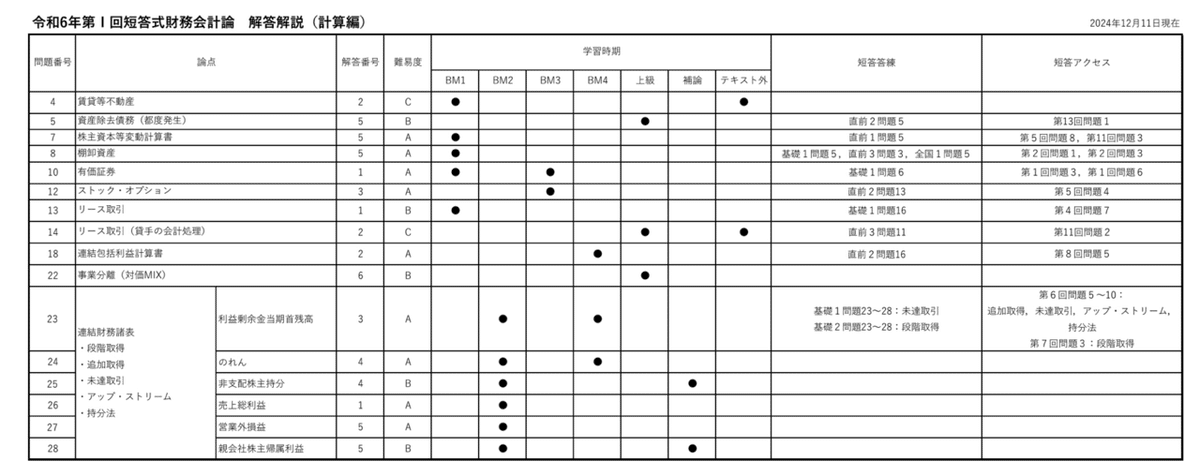

以下の画像は、直近の5月短答と12月短答について、財務計算出題分野とアクセス/答練との対応表です。基礎マスター期(ベーシックマスター、BM)の論点から多く出題されていることがわかります。

重要、かつ、残り期間に自分が短時間で得点可能にまでなりそうな論点に取り組んでいきましょう。

TAC生の場合、アクセス1-6(スラスラ解けるようになったら基礎答練など)と、【本試験までに潰せそうな】重要構造論点を中心に、がんがん進めてみてください👍

メリハリが大事です。

計算と理論のリンク/相乗効果

計算の後、同じ分野の理論に取り組むのも効果的です。

正答率4-50%台の計算問題で間違えている場合、おそらく、理論のマーカー脚注部分などの内容です。

財務理論の問題集/答練で出た箇所や講義中にマーカーを引いたような脚注は、計算とリンクさせるのがおすすめです(あくまで自分のやれる範囲で)。

以前会計人コースさんで書いた、ミス分析の記事も参考にどうぞ👍

短答は、よくも悪くも、2・3週間で成績ががらっと変わる試験です。

勝負はここからです。

模試から本試験までに、財務の点数が倍になるケースをよく見かけます。

このnoteが、半ば諦めモードの方が「あとちょっとだけ、自分なりに頑張ってみよう」ともう一度奮い立つきっかけになれば幸いです。

健闘を祈ります!

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

参考になりましたら、左下のいいねボタンでお知らせいただければ嬉しいです。

今後も不定期ではありますが、noteを投稿していきます。

どうぞよろしくお願いします。