#16 五穀豊穣を祝うだんじり祭

なんとも心地よいお囃子が軽快に聞こえくる。

だんじり祭といえば、9月に行われる岸和田だんじり祭が有名だが、大阪南部の泉州一帯では、昨日、今日(10月8、9日)とだんじり祭、場所によっては、やぐらやふとん太鼓の秋祭が行われる。

300年余りの歴史あるだんじり祭も、コロナ禍で控えており、3年ぶり制限なしの開催となることから、夏頃からお祭ムードで街中が盛り上がり、練習のお囃子の音色も、毎日聞こえていた。

この辺りのお祭に対する意気込みは、老若男女問わず思いが強く、1年も祭中心で動いており、お陰で地域の結束力もとても強いと感じる。

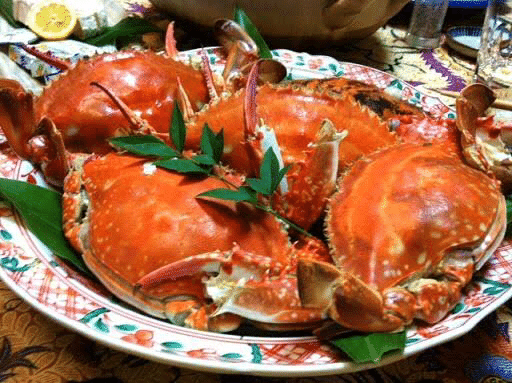

お祭りには、どの家も旬のわたりがにを塩茹でし、大鍋には、すぐにつまめる関東炊き(おでん)が用意され、シャコやガッチョの唐揚げなど海に面している里海ならではの料理が食卓に並ぶ。

この秋祭は、自然の恵みをいただく収穫を節目に、神様に感謝をし、御奉納する行事から始まったとされている…今でも2日目の午前中には、神社に「宮入り」するため、順番にだんじりがすごいスピードで駆け抜け、1番のハイライトシーンでもあり、曳き手は気合いが入る瞬間だ。

古来から日本人は、自然と共生し、四季のある気候条件と島国という地形から農業や漁業、林業を伴い暮らしをたててきた。四季の移ろいを敏感に感じ取り、感受性がつよいのも自然を畏れ敬う心が、しぜんと兼ね備えられてきたからでだろう。

自然と共生する環境として里山里海があり、その土地で収穫されたものをそこで消費する地産地消という仕組みができている。

自然と人が持続的に営われる工夫があるため、人との繋がりも深い。

こういうご時世だからこそ、みんなが集まり、活気あるお祭の必要性をしみじみと感じた。

4トンもある重たいだんじりを、町内の民が息を合わせ「そりゃ〜」と威勢よく声をあげる姿…

このお祭が続く限り、安心して住める街なのかもしれない。