知り合い0で非公式考察イベント「スタァライト学会」に参加した話

この記事はめのフェさん主催、ここが舞台だ!スタァライト Advent Calendar 2024に参加しています。18日目の記事です。

今回は、第1回スタァライト学会に知り合い0で参加したので、参加記録を書きました。スタァライト学会が気になっている、考察の発表がしたい方の参考になれば…!

私は、知り合いが0の方こそ、ぜひ発表で参加してほしい!と思って記事を書いています。

第1回スタァライト学会とは

📢参加者〆切を20日まで延長しました!

— スタァライト学会 事務局 (@Starlight_Soc) January 12, 2024

大運動会の直前に開催する学会について、少し具体的なことが決まってきましたので、改めてお知らせです。

「学会」と銘打ってはいますが、あくまで趣味の場なので、スタァライトのことが好きな方にお気軽にご参加いただけたらうれしいです!! pic.twitter.com/e7nP0GTeS7

第1回スタァライト学会は、「少女☆歌劇レヴュースタァライト」に関する考察や主張、調査結果を発表・議論する非公式イベントです。2024年2月23日に開催されました。第1回の盛り上がりを受け、非公式の有志団体が作られ、HPも開設されました。

私は「舞台少女は何になる?~少女☆歌劇レヴュースタァライトにとって成熟とは何か~」というタイトルでポスター発表を行いました。

第1回スタァライト学会にてポスター発表いたします!

— イカの光りどころ (@ikaikahikaru) February 22, 2024

舞台少女って結局何になるの?観客が望んでたこと・見ることができるものって何?みたいなポスターです🦑

こういったイベントは初ですが…楽しみにしてます✨ pic.twitter.com/9pw8YWF2Zx

こうして書くと堂々と発表したようですが、noteのタイトル通り、知り合い0でこのイベントに参加した&スタァライトの考察を形にしたのは初めてでした。おっかなびっくり戦々恐々です。

スタァライト学会に参加した経緯

元々スタァライトのことは好きで、ここ数年で最も追っているコンテンツがスタァライトでした。それなのに、自分でスタァライトについて特に形にしたことがなかったのです。

これは、歯がゆい!

そんな中、スタァライトの卒論合同本が面白かったです。こんな熱量で一つの作品を形づくれるのはとんでもないことです。すごいな~。

私も、私も、何か形にしてみたい…。

一度きりの舞台なら、思うがままに演じるだけさ!

知り合い0でなんでいけたのか

知り合い0でなんで発表までいけたのか、気になる人もいると思います。

これは、作りたい!という気持ちが大きかったからだと思います。その頃は、人生は思っている以上に短く、やりたいことに挑戦していくべきなんじゃないか?と考えていた時期でした。この人生の中で、とにかく、スタァライトについて私が考えたことを形に残してみたい。

知り合いがいない?それが何なんだ!もう、やったらなんとかなる!という姿勢でトライしました。

参加申し込み

そうして、「参加をしてみよう!」と参加申し込みギリギリくらいで思い立ちます。

どれくらいギリギリかというと、1月20日が参加申し込み締め切りだったのに、5日前に考えてたくらいです。

いざ、申込URLを押します。あれ、参加フォームが閉じられている?20日締め切りのはずなのに…!?と何度も日程を確認しました。これでは埒が明かないと勇気を振り絞り、フォームに申し込めないことを主催アカウントにリプライで問い合わせました。すぐに丁寧な返信をいただき、感動。

その反面、もう、後には戻れないことも感じます。怖いよ〜!!…ええい、やるしかないんだ!

テーマすら決まってないのにポスター発表で申し込むことを決めました。

スタァライトの学会のネタを必死で考えています

— イカの光りどころ (@ikaikahikaru) January 22, 2024

申し込んでからネタを考えている…

ポスターにした理由

今回、口頭発表とポスター発表の二種類があり、どちらにするか選ぶことができました。私としては、スライドを作って話す方がハードル高そうに感じました。何といっても知り合い0だし。ポスターというと、発表に興味のある聞き手に説明しつつ、少人数でささやかに会話ができるだろうし、いいかも。しかし、これがやや誤算になるとは、思ってもいなかったのでした。

今回のイベントは主催にデータを送れば印刷してくれるという神対応でした。同人イベントの頒布側になったことのない人間としては、とても助かる対応です。運営の皆さん、ありがとうございました。

発表の目標を決める

ついに、参加表明をしてしまいました。締め切りの2月9日まで残り20日ほど。締め切りがあるなら、もう逃げることはできない!自分を奮い立たせます。

どうせなら、発表の目標を決めて自分の作業を進めやすくしようと思いました。「第1回スタァライト学会」とあるように今回は前例のないイベントです。これだと、どの程度のものを仕上げればいいのか分かりません。

鈍器のような卒論論文集が出るくらいなので、スタァライトのファンの考察というのは、レベルが高そうな印象がありました。見かける論考一つとっても、本業は何?ってくらいのクオリティばかりです。

しかし、それが自分にできることでしょうか?

うーん…。自分は、自分でしかありません。そもそも、今は、学生のようにずっと研究しているわけでもないです。20日、しかも労働の合間にできるレベルで必ず完成させる必要があります。20日くらいで研究っぽいことをすると言えば、大学のレポートが思い当たりました。

じゃあ、大学のレポートレベルのものを作ろう!こうして大学のレポートの書き方本を買いに本屋へ走りました。

購入したのはこちら。

ちなみにレポート書き方本のことは結構好きなので、過去に記事を作っています。

テーマを決める

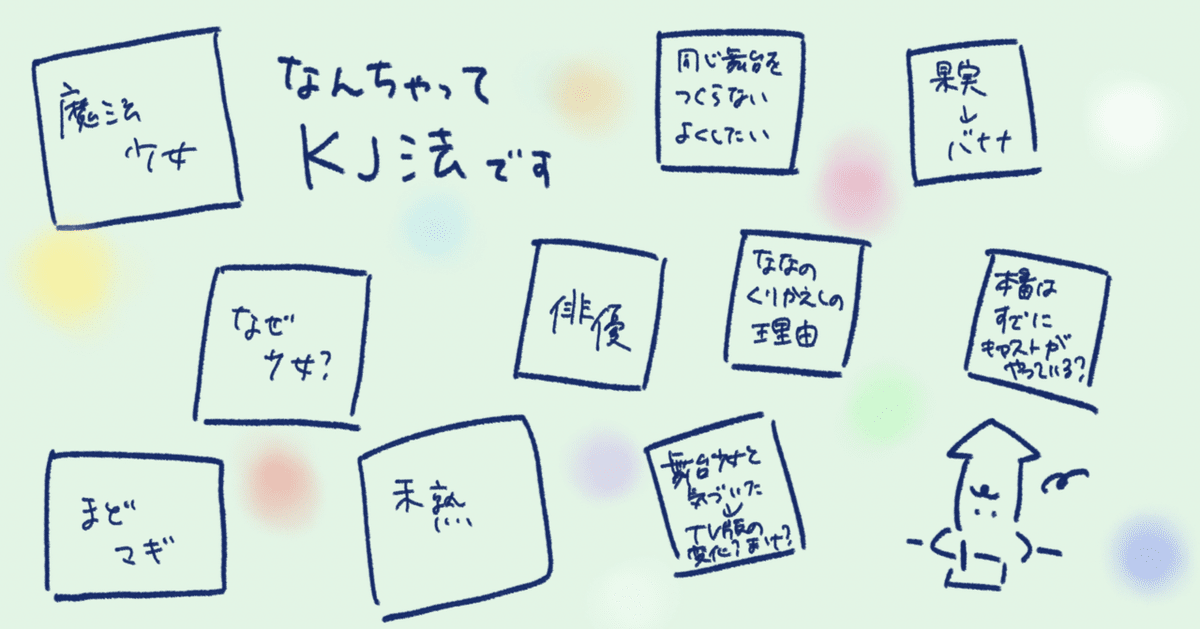

都筑(2016)「大学1年生のためのレポートの書き方」(有斐閣)を参照しながら、改めてレポートの書き方を学びます。第四章「頭の中を整理してみる」で紹介されていたKJ法を真似てみながら、とにかく頭の中で引っかかっているキーワードをメモに書いていくことにしました。

キーワードをぼんやりと見ていると「舞台少女って何なんだろう?」という疑問が浮かび上がってきました。「少女」というのも曲者です。スタァライトに限った話ではありませんが、少女がいっぱい登場する話が好きな自分と、その先を知りたい、描いてほしいという自分がいて、私はもやもやとしていました。

少女といえば、「魔法少女まどか☆マギカ」?魔法少女研究なら、先行研究もありそうです。少女をどう描いたか、舞台少女とは何か?その先とは?というのを考えてみたくなりました。テーマ決定!

作品を再度鑑賞

私はブルーレイを持ってない・再生機器もない人間のため、当時、TVアニメや劇場版を視聴することができませんでした。ここで、U-NEXTの30日間無料体験に入りました。余談ですが、U-NEXTできんいろモザイク一期も同時に見て息抜きにしていました。アリスとシノってこんなにいちゃいちゃしてたんかい。かわいいね!

作品鑑賞中には、「スタァライトという作品において、舞台少女はその後何になると考えられているのか?」を軸にしながら、通勤時間を活用し、TVシリーズを見ました。

再度テレビシリーズを見てみると、ひかりの謎行動の目的がはっきりするので、華恋への思いがまっすぐに伝わってきます。ひかりちゃん、こんな子なの!?そして、当時は納得できなかったまひるの気持ちが再度見ることでやっと腹落ちしました。まひる!

鑑賞して色んなことを再発見しつつ、研究上で気になったところはノートに書きこんで、考察します。なぜ、ななは華恋に負けたのか?華恋は、ななに何と言っているだろうか。舞台少女を、どう捉えているだろうか…?といった具合に考えながら、セリフと自分の考えを書きます。

先行研究を入手する

作品鑑賞もしつつ、最寄りの図書館で気になる文献を入手していきました。学生時代はなんとも思ってなかった大学図書館のありがたみも感じながら、自治体の図書館の図書予算の大きさにも感謝です。

100の資料を集めたとしたら、10だけ使ってレポートを書くぐらいがいい。(中略)100集めた人の中には、レポートに使わなかった90の資料が入っている。それが、無形の資料として、レポートの厚みに加わるのだ。

先行研究を探している時は、上記の言葉に励まされました。一見関係なさそうな資料でも、触れることで少しでも研究の厚みを増す燃料になると信じることにしました。

先行研究は、魔法少女や少女・アニメのキーワードを入れながら検索しました。

過去気になっていた本「アイドルについて葛藤しながら考えてみた」でスタァライトを触れていたので、購入。監督のインタビューが載っている雑誌「アニメスタイル016」も購入。

また、ネットでもインタビュー等検索していました。そして、みんな大好きCiNiiでも検索。文献で触れていた論文を芋づる式に探してみるなど。おっと、気になる文献がありましたが、オープンソースではなかったです。どうしよう…。

よし、国会図書館に行ってみるか!!!

国会図書館に行く

国会図書館に行きました。初めて。

ルールも分からず国会図書館の海に放り込まれます。あたふたしていたら、当日の複写受付が終了しました。気になった論文について、時間がなかったので、複写の郵送をお願いしました。結構後になってから郵送されると言われ、悩みましたが、依頼します。

都バスマスコットのみんくるがいる

ここからどうしよう

資料集めの段階が終わり、ここから悩みました。劇場版を見てさらに悩みます。劇場版の最後って、どうなってるんだろうと考えます。結局愛情華恋という存在を演じているのなら、演じている存在を考えることって意味あるのか?最後の華恋は華恋ではなく、華恋を演じていた、ということなのか?あ~…分かんね~…。

舞台少女の先って…何なんだろう…。確実に成長して、少女ではないものになっているはずなのに、少女ではないものって何?大人?女性?俳優?女優?舞台人?

観客はなぜ、舞台少女の先ではなく、舞台少女を観ているのでしょうか。プロの俳優たちが、舞台少女を演じるというのは、成長を巻き戻してみてるような気持ちにもなります。でも、それが好きな自分がいる。そこ、そこに悩んでるんですよね。

結局、スタァライト自体は少女の先を描いているわけではない、それは観客が少女たちを見たいからだ、という結論に落とすことにしました。

全部、観客のせいにしてしまっていいのか?これ?

こうなったら、自分の研究成果を披露するというより、みんなと、この話ができるようなポスターにしてみようと思いました。

考察を進めたツール

考察は主に、大学ノートで書いてやっていました。精神面では、旧ツイッターに分からないとぼやいてみました。また、LINE keepや一人用のディスコード「スタァライト学会の発表アイディア」に考察や有用な記事を貼っていました。

ポスター作り

自分の書いたノートを基に、ポスターを作ります。私はパワーポイントを使用しました。ポスターのデザインについては、頼りがいのある友人から素晴らしいサイト「伝わるデザイン 研究発表のユニバーサルデザイン」を紹介されたので、参考にしました。このサイトは本当に素晴らしいので、一見の価値があります。

また、友人には、発表作れないと泣き言を漏らしながら、かなり頼っていました。持つべきものは頼りがいのある友人です。

締め切りと戦う

果たして、締め切りに間に合うのか。今回ポスターの印刷は運営側がやってくださる神対応だったため、締め切りを落とすと迷惑がかかります。絶対に落とすことはできません。一週間前になると胃がキリキリしはじめました。やるしかない。仕事以外は全てスタァライト学会に全振りする生活を送ります。積み重なるペットボトル。放置された衣服の山。部屋のあちこちで暗躍する謎の紙切れたち。そうして、なんとかポスターを作り出しました!

発表までメンタル落ち込みまくる

発表原稿を考えるか、悩んでいました。ネットによると、ポスター発表はだいたい5分くらい概要を説明し、その後質疑応答らしいです。(学会や分野によります!)できるならば概要を発表できるようにしたいです。

でも、できないよ~!連日の疲れとストレスで頭が働きません。無理。今思うと、院生時代も似たような自信の欠如に悩まされていたので、研究というものに向き合う際の自分の保身とか、メンタルとか、色々が関係している気がします。なかなか難しいものです。

そんなメンタルが落ち込んでる中で考えると、どんどん不安になっていきます。そもそも、この発表はスタァライトの批判になっているのでは?スタァライトが大好きな人たちの前で、批判していたら私の胃が持ちません。スタァライトが好きなのは私もそうなんです。

というか、知り合い0だし、こいつ誰?となったらどうしよう…。名刺でも配った方がいいのかな!?でも、印刷も間に合わないし…。

そこで、簡単な補論を作ることにしました。参考文献や自己紹介(好きなキャラと曲)などを書き、A4で印刷することにしました。当日に会場の最寄りのコンビニで印刷しました。

会場に到着する

発表会場につくと、既に自分のポスターが掲げられていました。もう、ポスターを見ている人がいる!見られている…!?見られるって、こんなに怖いものだったの。知り合いがいない中で、「発表される方ですか?」と優しく声をかけてくださる方がいました。早くも優しい空間に安心します。(えのさん、本当に助かりました)

あれ、私のポスター、PCで見るより、濃いな…?

発表ポスターこんな感じでした!

— イカの光りどころ (@ikaikahikaru) February 23, 2024

#スタァライト学会 pic.twitter.com/YFq6YGlrXe

PCと印刷で色が異なることなど、同人誌を出したことのない人間が分かるはずもありません。劇場版の抜けるような青空をイメージしてみたかったのですが、初心者はおとなしく白背景からはじめてもいいのかもしれません。

第1回スタァライト学会開幕

ポスター発表は、口頭発表の後だったので、時間がありました。よく作り込まれた口頭発表を楽しんで聞きます。学びが深い!そして内容を理解しようとするとめちゃくちゃ頭を使います。だけど、心地いい疲れです。休憩時間中に自分のポスターを見ている人を見て緊張します。(見られている…!)

そうして、ポスター発表の時間がやってきました。

ついに発表!

〜ヒト・ヒト・ヒト〜

第1回のポスター参加者は5名。そのうち現地で発表したのは私含め二人のみでした。するとどうなることでしょう。ポスター発表の時間になると40人程度の参加者が大きく二つに二分されたのです。20名とはいかずとも、10名は絶対いるくらいの聴衆が集まります。

えっ、ポスターって、もっと少人数じゃないの?

先ほどのイラストをもう一度見てください。少人数、なごやか、興味のある人が聞いてくれる…。おかしいよ…!!

一方、自分の発表を聞きたいと思ってたくさんの方が来てくれるってとっても嬉しいです。励みになります。来てくれた方に補論を配りながらポスターの発表をしてみます。皆さん一生懸命話を聞いてくれているのが伝わります。

質問タイム!

どんな質問が来るのか、ビビり散らかしていたのですが、発表者をリスペクトしつつも素敵な質問や感想をもらいました。リスペクトというところが個人的にはすごく嬉しかったところです。ともすれば、学会という場は「素人質問で恐縮ですが…」と玄人が質問してくるとかそういう話がちらちら聞こえてきますが、スタァライト学会の雰囲気は、一緒にスタァライトについて考える人たち同士、考えを深めていこう!という雰囲気がしっかりとあって、皆さん丁寧に質問してくれます。

こうしたら良かったかも

また、今回、もっとこうしておければ…と思ったことがあります。ポスター発表者の数が少ないため、なかなか聴衆がシャッフルすることがなく、新しくポスターに立ち寄った方に説明するタイミングが難しかったことです。ポスター発表者がもっといっぱいいれば、聴衆も分散するのである程度ルーティンのように発表ができるはずなのですが、発表者が少ないと難しいものがありました。もっと、もっとポスター発表者が増えれば、この問題は解決しますね!

あと、自分の発表名が大きく分かる名札があるともっと良かったなぁと思いました。受付の際にテープをもらい、名前を書きこみ、服に貼り付けたので、いらないと言えばいらないのですが、あったらかっこいいと思います。

作品が自分の代わりに喋ってくれる

発表が終わってから、私のことをポスター発表した人と認知してもらったのか、休憩時間にもお話をいただけるようになりました。

「自分も同じような疑問を思ってたので参考になりました!」など、作ったものに対してレスポンスが返ってくるのは、相手から何よりの宝物をいただける瞬間です。キラめきを交換しています。

発表をすることとは、作品が自分の代わりにみんなとコミュニケーションしてくれることです。そうすると、知り合い0でも、作品をきっかけにコミュニケーションすることができるため、いろんな感想をいただいたり、スタァライトについて思ってることをお話ししたりできました。知らない人だらけでも、いや、知らない人しかいないからこそ、発表者としての参加はめちゃくちゃおすすめです。

質問するのもいいですよ!

「いやいや、自分には発表はちょっと…」という方にも、これをするともっと楽しめる!ということがあります。それが質問です。

質問というと、良い質問をしなければ…と身構えがちですが、そんなことはないです。発表側からすると、何らかのレスポンスが返ってくることがめちゃくちゃ嬉しいです。もっと詳しく聞きたいところを聞いてみるのも良いですよね。気楽な質問をすることで、質問への周りのハードルを下げていくのも吉です。また、自分もそう思ったとか、質問じゃなくて感想だとしても個人的にはアリだと思っています。

何にせよ、せっかく参加されるのであれば、学会でしか味わえないコミュニケーションに参加してみることをおすすめします。

学会を終えて

学会が、やっと、終わった~!頑張った~!

振り返ってみると、まだまだかなあと思うことばかりになりますが、ここは踏ん張って、自分を褒めていきたいです。挑戦に乾杯!

今回のポスターは、テーマは面白いものができたと思うのですが、自分の論の展開や、考察手法については、まだまだ深めることができるのではないかと思っています。やっぱり、考察するなら、ゴリゴリの論を軽々と使いこなして、今までにない論の地平を開いてみたいんだよなあ。憧れは深まりますが、エルドラドにたどり着くまでの道筋が全く見えてきませんね。

学会が終わった後には、やる気が高まりました。作品を自分なりに深めるためにも、放送大学の授業を受講してみるのはどうだろうか?もしくは、研究というものが自分で進めていけるように方法論を深めてみるのは?資料の当たり方を一から勉強するために、レファレンスについての書籍をあたってみてもいいのかも。買ってみよう!…情けないことに当時購入した書籍をまだ読んでませんが、積読はパワーになって家を包んでいます。単位がかかってるわけでもないし、好きにはじめればいいですもんね。

考察の舞台に飛び込んでみよう

あわよくばポスターを増やそう

今回の第1回スタァライト学会体験記は、自分の考察に至るまでの道のりを出すことを意識してみました。弱音も盛り込みながら、イベントの楽しさも伝えられていたら幸いです。

イベントに参加してみるというのは、かなりハードルが高いと思いがちですし、特に初めての方には大きな一歩ですが、参加して得られるものがきっとある!と思います。

また、考察というのは、やり方に悩むな~と個人的にはいつも思っています。だからこそ、考察のために、こんな本を読んだ!こう考えた!など、思考の軌跡を残しておくことは、考察という場が少しでも盛り上がるきっかけになるのではないか?と思っています。私が知りたいのもあります。

そして、もし参加を迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひともポスター発表をしましょう!もっといっぱいポスターが増えれば、もっとハードルが低くなると思うので…!みんなでやれば、怖くない!当日来れなくても、発表ができるのも、ポスターの強みです。一枚で納められるので、スライドをいっぱい作る必要もないですし、個人的にはやはり初心者におすすめしたいです。

考察の舞台に飛び込む人が一人でも増えるといいな~と思います。そして、自分も、もっといい考察を作りたい!

それでは、次のスタァライト学会にて、お会いしましょう~!

いいなと思ったら応援しよう!