1993年冬、北京―モスクワ国際列車 女二人の珍道中 時々行商人④

1993年1月21日 2日目その2

目が覚めた。

日はかなり高くなっているようなのに、あたりはシーンと静まり返っている。ほかの三人もまだ寝息を立てていて、コンパートメントの外にも人の気配はない。そして列車が止まっていることにも気が付いた。だから音がなかったのか。

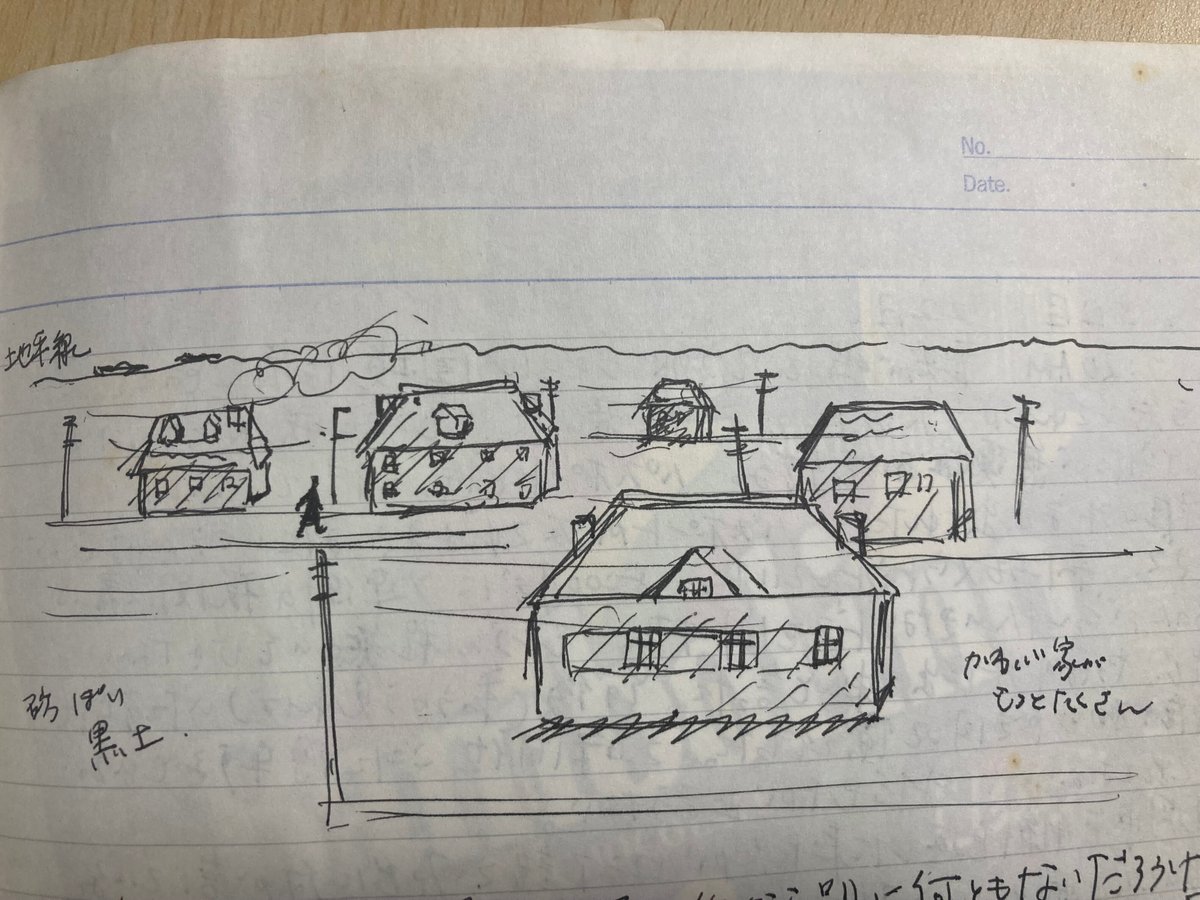

窓の外を覗いてみたが、どこかの駅に着いたわけではないらしい。山もなく、街路樹も草も生えていない剥き出しの埃っぽい地面がのっぺりと地平線まで続いていて、その地平線と列車の間に、同じような色、同じようなかたち、同じような大きさをした平屋の民家と電信柱だけがポツポツとたっていた。信号もなく、車も自転車も走っていない。でも煙突から煙が出ている家があるので、人はちゃんと住んでいるらしい。視線を移すと、遠くの方に人が歩いているのが見えた。だがここから見る限り、道と道でないところの区別もできず、その人が歩いているのが道なのか空地なのかも分からない。ただ平坦な地面の上に、だれかが家のかたちの積み木を、向きだけそろえたけどあとは適当に置きました、みたいな風景だった。

時計の針は午前11時45分を指していた。車窓からボケーっと外を眺めていると、男の人が歩いてきて私の方にこぶし大の丸いものを差し出して何かを言った。かろうじて手で握ることができるくらいの、何だろう、化石か鉱石のような何か。多分「買うか?」と言っているんだろう。首を横に振ると、またどこかに歩いて行った。すると今度は、おじいちゃんと子どもと犬が近づいてきた。散歩だろうか。彼らの吐く息が白い。車内は暖かいが外は相当寒いのだろう。昨日、窓のところについていた霜が溶けて、窓際が水浸しになっている。誰も起きてこないし、することもない。列車も出発する気配がない。いつまでここに止まっているんだろう。ここで読まなきゃどこで読むんだという気持ちで荷物に突っ込んでいた、澤地久枝『私のシベリア物語』の続きを読むか……。

「ねえ、起きて。ご飯を食べようよ」

アンナの声で目を覚ました。いつの間にか寝落ちしていて、いつの間にか列車も動き出していた。ちょっとうたた寝したくらいのつもりでいたら、もう夕方の6時30分だというじゃないか。昼間のモンゴルをほとんど見ていなんだけど!

流石にお腹が空いたので、今夜こそは暖かいなにかが食べたい! と私たちは靴を手に持ち、床にびっしり敷き詰められた荷物の上を歩いて通路に出て、靴を履くと食堂車へと急いだ。いくら「踏んでいいよ」と言われても、やっぱり荷物の上を土足で歩くのは気が引けたからだ。

だが食堂車の中を覗くとモンゴル人とおぼしき従業員5~6人がトランプに興じていて、私たちを見ると手を振って、いかにも「食べ物はないよ」といったしぐさをした。この列車自体は中国製のようだし、車掌さんも中国人だが、食堂車のスタッフには中国語が通じない。

仕方がないから部屋に戻って、クラッカーとチーズを食べた。食べ終わるとアンナは、

「私、これからポーランド人を探しに行ってくる。トイレに行ったときにちらっと見たのよ。ポーランド人っぽい乗客を。あれは多分間違いない」

と言うと、靴をつかんで荷物の山を越えて行った。

実は私たちは、モスクワのホテルも、ポーランド行きの列車の切符も手配していない。予定ではこの列車はモスクワ時間で1月25日の正午に到着することになっている。もし列車が定刻に到着すれば、そのままポーランド行きの列車に乗り継ぎできるだろうが、聞くところによると数時間の遅れは普通にあるそうだ。だから、このさい正午なんて贅沢は言わないから、せめて日の沈む前に到着してくれよ、お願いだよ頼むよホント……という、心細い状況にあった。

そのあたりは出発前に旅のプランを立てる際、私とアンナの間で意見が分かれてしまったところだ。モスクワに着いた日は旅の疲れと汚れをホテルに泊まって洗い流し、揺れないベッドで眠りたい。そしてあわよくば、翌日にクレムリン宮殿と赤の広場くらいは見てみたいという下心のあった私と、いいえ私はロシアにまったく興味ありません、モスクワに着いたら最短で、一刻も早く自国に帰りたいですというアンナ。旧共産圏の旅行については自分の方があなたより間違いなく詳しいのだから大丈夫だアタシに任せろと胸を張るアンナの戦略は、列車で同じ方向に向かうポーランド人を見つけて一緒について行く、というなかなか大胆かつ行き当たりばったりな計画だった。同じ列車にポーランド人が乗っているかどうかなんてわからないじゃないかと一応アンナには言ってみたが、「絶対に乗っている」という揺るぎない自信がアンナにはあった。根拠は「乗っていないわけがない」という、要するに「根拠のない自信」というやつだ。理屈では勝てないやつだ。そして、あらゆる根拠のなかでも一番強いやつだ。

午後9時20分。もうすぐモンゴルの首都、ウランバートルに到着しますとアナウンスが流れた。だが実際に到着したのは9時50分で、しかもこの時点で列車はすでに8~9時間遅れているとドゥオドゥオは言った。正午にモスクワ駅に着くことはありえないと明確になった今、どうか真夜中の駅に放り出されるなんてことだけにはなりませんように、これ以上列車が遅延しませんようにと祈るばかりである。

ホームから甲高い子どもの声が聞こえてきた。物売りの人の子だろうか。さすが首都の駅、外がとても騒がしいがみんな一体何をやっているんだろう。「パンパン」という声が聞こえた。意味は分からないが、ここでも現地の行商人の人たちがきて、乗客を相手にホームで何かを売っているのかもしれない。

扉がガラッと開いてアイジュンが息を切らして駆け込んできた。

「あー怖かった! ウランバートルの駅には強盗がいるから、外に出るのはほんっとうに怖いんだよ。あなたたち、絶対出たらダメだよ」

「一瞬でもダメ? ホームに降りて一秒で戻るとかでもダメ?」

「ダメダメ。悪いことは言わないから、ここにいて。何があるか分からないから」

ということで、ウランバートルの駅の喧騒を、残念ながら私は知らない。

するとアンナが帰ってきた。

「いたよ! やっぱり私の読みは当たっていた。そして話はつけてきたからね!」

え、マジで?

(つづく)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?