鶴見済さんに聞く、いま居心地のよい場所とは

ベストセラーになった1993年発売の『完全自殺マニュアル』から、一貫して社会における人の「生きづらさ」について、多数の著書やブログなどで提唱してきた鶴見済(つるみ わたる)さん。ご自身が昨年11月から毎月主催している「不適応者の居場所」は、ネットとリアルの狭間で多くの人が翻弄される今、どんな存在になっているのか。主催に至った経緯や、鶴見さんのSNSの捉え方などについてお聞きしました。

― 今の時代、SNSが多くの人に浸透して、いろいろな人と繋がれるようになりましたよね。ただそこでは、本音がなかなか言えないなどの側面もあると思っているのですが、鶴見さんは普段SNSを使いながら、どんなことを感じていますか?

SNSでは、たしかに「これは言えないな」ということも日々感じながらやっています。でもネットがなかった時代って、全く知らない他人の弱さについて聞く機会ってなかったわけですよ。たとえば精神科医が患者の言っていることをまとめた本はあるけれど、心を病んだ当事者が言うメディアはあまりなかったんですよね。

それが今、普通に「死にたい」とかいうことをネットで、SNSで読めるようになりましたよね。以前だったら到底人から聞くことができなかった人間の弱さの話など、そういった情報に普通にアクセスできるようになったので、一概にネットでは何も言えないっていうわけでもないですよね。

― 確かにそうですね!あと、匿名でも発信できることも大きいかもしれませんね。これまで匿名で公に言える場所ってあまりなかったですもんね。

そうかもしれないですね。ただ、そういう人に後押しされて、アイドルやすごく有名なミュージシャン、作家や漫画家といった人も、匿名じゃなくても自分の弱さを言えるようにもなったとも思います。

― 弱さを発信することのハードルがどんどん下がってきた感じはしますね。

そうですね。SNSには確かに、嫌われるということを恐れるがゆえに、いろいろなことを言えなくなってしまうという面もあります。誰にも嫌な思いをさせたくないと思ったら、当たり障りのない、いいことしか言えなくなってしまう。だから難しいですけどね。

『嫌われる勇気』という本では、「まわりの10人全員に嫌われたくなかったら10人に忠誠を誓うしかない」ということが書いてあったりして、そういうところがガツンと来る本なんですけど、そういう本があそこまで売れるということは、日本はみんなが「嫌われないように」ということを気にしている国なんだなと思います。

― SNSも結局はリアルな人間関係とも関わっているんですよね。鶴見さんは、人間関係についてはどんなことを考えていますか?

人間関係って最大の問題、だと思いますよ、多くの人にとって。

たとえば新聞を見ると、社会問題や政治のこととかドーンと書いてあって、我々の日々の悩みとかはそんなことに比べたら大したことないというふうに扱われていますよね。俺は昔からずっとこういうことを主張していたんですけど、人が一番心配していることや気になることは人間関係なんですよね。身近な人間から攻撃されることって、一番きついし一番の大問題。

結婚とか友達とか親子とか部下と上司とか、それも人間関係だと思えば、やっぱり人間関係ってすごいことでしょう。誰からも嫌われないようにとかそういうことは、気にして当然のことで、すごい問題。嫌われたらすごい攻撃を受けてすごいダメージになることだから、我々は日々そういう人間関係の大問題にさらされているし、戦っているんですよね。

― 仕事を辞める理由1位も人間関係って言いますしね。

そうそう。ただ、自分も「人間関係いらない、1人がいい」と思っていた時でも、ほんとうに気持ちが通じる相手だったらやっぱり話したいと思ったし、誰とも話したくないと思う時期も長くはなかったから、やっぱり人間関係って有効に使えたら使いたいですよね。

― そうですね。

SNSってやっているうちに友達とかフォロワーとか増えるじゃないですか。そのうち深い関係になる人が増えていくんじゃないかと思っていたんですけど、やっぱりSNSには限界があって。広く浅く知り合うためにはよくできているんですけど、あまり深く知り合うためのメディアじゃないと思うんですよね。今はそこから派生して直に会うというのが広まっていると思いますね。だから不適応者の居場所(※)を始めたっていうのがあります。

※不適応者の居場所

鶴見さんが2018年11月から始めた、何かしらの繋がりを求める人が、ただ「ダベる」のを目的とする集い。都内のイベントスペースで月1回開催。参加者は床に座って近くにいる人と適当に、ただダベるだけ。お酒やソフトドリンク、ビーガン料理も飲み放題・食べ放題。食費と場所代2.5~3万円を出席者のカンパで賄う。毎回30~40人が集まっている。

― 不適応者の居場所には、私も以前参加させていただきましたが、初対面の人との会話がとても楽しかったですね。

人が頭の中ですごい悩みに襲われている時って、自分の体験で言えば、とても人と話したいと思うし、相手が自分を理解してくれる人だったら、すごい気持ちの切り替えになるし、1人でいるときとは明らかに違う。悩みに休憩をいれられるんですね。会話には、そういうメリットがあると思うんです。

― 「悩みに休憩」っていいですね。

悩みってずっと続いてしまうから、心配事に圧倒されているときに会話をするのはいいと思うんです。だから、会話を利用する機会として、不適応者の居場所とかがあったらいいなって思っています。

― 少し話がそれますが、一般的には「不適応者」よりも「不適合者」という言葉のほうをよく使う気がするのですが、「不適応」にしたのはこだわりがあるんでしょうか?

俺、「不適合」って言葉をあまり使ってこなくて。どっちかというと「不適応」って言葉をずっと使っていたんですよね。実際、不適合者も不適応者も日本語としてはまともな使い方ではないと思っているのだけど。だから、どちらでもいいですが、どっちかっていったら不適応かなと。「適合する・しない」よりも「適応する・しない」のほうが大きな概念だと思うんですよね。

会社に行って上手く仲間とやっていけないとか、運動会で自分だけ行進で合わないとかって、不適合というより不適応だし。自分にとって「適応する・しない」という概念ってすごくでかいので、適応できない人のための場所っていうことで「不適応者の居場所」と言っています。

不適応って「適応できない」だけじゃなく「適応しない」っていう意味もあるしね。適合に対して、適応は能動的にするしないってかんじ。

― なるほど。「意思を持って適応しない」とも言えますね。私はこれまで適合という言葉を何も考えずに使ってきたのですが、適合という言葉は完全にパズルがぴったりはまるという、ある意味評価のような印象がありますね。「不適”応”者の居場所」が、この場所のイメージそのものだなあと思いました。その居場所を11月から主催して、今月はもう10回目になるんですね。参加者は毎回同じメンバーなんですか?

1/3くらいはいつも新しい人が来てくれる感じですね。比率がうまい具合にいっているなあと思います。

― 基本はやはり鶴見さんのTwitterのフォロワーの人が多いんですか?

そういう人が多いですが、たまたまツイートを見かけて来てみたという人もいます。俺はあくまでも居場所の管理人なので。俺のことを知っている人の集いだとまたちょっと違う感じになっちゃうので、知らない人も全然来て欲しい。それがまたいいなと思いますね。

― 「不適応者の居場所」を始める最初のきっかけはなんだったんでしょうか?

いろいろな理由がいくつかあるんだけど、ひとつには元々0円ショップ(※)をやっていたことがあります。そこには出品をきっかけにしてつながりを求めてきている人も結構いたんですよね。だから、いっそのことつながり専門の会をやってもいいんじゃないかと思って。

つながりだけの集いってあまりない気がしたんですよね。討論したり、誰かが喋ったり、上映したり、ゲームやったりとかそういう集いはたくさんあるけど。

つながりのみって、何もしてないと思われるかもしれないけど、「不適応者の居場所」は、つながりだけでも十分集まる理由になりうると思ってやってるんですよね。そこでの会話・・・ダベりって、すごく無駄なことに思われるかもしれないけど、ある意味人生の目的にすらなることだと思っているんですよね。

※0円ショップ

鶴見さんは、国立市で毎月第二日曜日に開催されている「くにたち0円ショップ」に、開催当初から毎月参加している。ここでは参加者が0円で不要なものを出品し、通りがかった人が自由に持ち帰ることができる。売っても殆どお金にならないものを必要な人が貰ってくれると、特有の喜びがあったり、お金を介さないと開催許可が必要ないなど0円であることに様々なメリットがある。同様の活動は全国各地で行われている。

― たとえばみなさんどんな会話をしているんですか?あと、開催場所についても教えてください。

基本的に趣味の話や、たとえば仕事をしていないとか、そういう自分が抱えている問題についての話も多いです。場所は都心の30~40人位入るイベントスペースを使ってやっているんですけど、そこでは花見みたいに床に座って、飲食ができるんですよ。あとはもう適当に話してもらうだけ。

― 私も以前参加した時に、椅子がないって重要だなって思いました。

そうでしょ!最初どういうふうにするかって考えたときに、椅子とテーブルがあるのは厳しいと思ったんですよね。いろいろな人と話すとなったら椅子とテーブルがあると、ちょっと話しにくい。だから床に座れる場所を最初から考えていました。元々花見の形態を想定していたので、屋外ではできるけど、屋内の会場ではなかなか難しい。

― 普通の飲み会って、席が決まっていると自分の左右どちらの輪からも取り残されちゃうことがあったりするんですけど、「不適応者の居場所」では、狭い場所で床に座っているので、誰かと話さざるを得ない。物理的に1人になりえないのがいいと思いました。

ほんとうに会話が苦手な人だったら、あのくらい狭いほうが気が紛れるかもしれないですね。振り返ったらすぐ別の輪があったりして。あまり混みすぎていると全員が心地よくなくなってしまうので難しいんですが。まあ人数的には今のところ落ち着いているので、そんなに狭くないですが。

― あと、ご飯も出るんですよね!

1人1人が晩ご飯ちゃんととれるくらいの用意があります。ソフトドリンク・アルコールが飲み放題で、ビーガン料理とスイーツが食べ放題です。会場費と材料費で2万5千円~3万円をみんなのカンパで賄えています。ご飯をビーガンにしておけば、食事によって行けない人がいないですし。

― 鶴見さんご自身も新しい出会いがあったりしますよね。

フリーランスや在宅ワークだと、つながりってどんどんなくなっていくと思っていたけれど、不適応者の居場所をやることで、新しい人間関係っていろいろな形でできることが分かって、それが心の健康にいいなというふうに感じています。

人間関係って、もっと楽にとらえていいと思うんですよね。教室とか職場って人間関係が大きくドーンとそこにあって・・・『人間関係様』に個人が仕えているような主従関係になっていると思うんですけど、そういうのって概ねきつい。だから人間関係を全くやらないという選択も含めて、個人が人間関係を「利用」するようになれば、そんなにきついことばかりじゃなくなると思うんです。

― 「人間関係を利用する」っておもしろい言い方ですね。サプリやツールみたい。そして哲学のような気もします。

生きやすくなるために、「人間関係はだめ」とか「人間関係こそ全て」と言われたりしますけど、ちょっとしか使いたくない人はちょっとだけ使って、たくさん使いたい人はたくさん使ってというふうに、その人の気分次第で適度に使えばいいと思う。だから人間関係のために人間が必死になってるのはだめなんですよね。俺も苦手だし。

― 今みんな自分の身近な世界で悩みがあって、関係ない世界の人と話をすることで、悩みが解決するわけではないけど、視野が広くなるとか見方が変わるとかありそうですね。

居場所でできたつながり自体が生活のメインになるかもしれないしね。仕事になるかどうかはわからないけれど、そこで友達ができて休日に会ったりしたら、もう今の状況とすごく変わるし。人間関係を変えることが出来ると思うのは、それだけでもすごい希望になりました。そういうのをいくつも持っていると、ひとつの場所で行き詰まった時に気が楽になりますよね。

― でも不適応者の居場所はただの場所であって、みんなで何かするというわけじゃないんですよね。

それはそう。居場所は集団ではなくて、ただ繋がりを作るだけなので、そこでみんなでなんかやるわけではなく、勝手にそこでダベっていればいいだけのことなんですよね。

― これからについてはどんなことを考えていますか?

今は新しいことを始めたばかりなので、なんとなくそういう方向で行きたいなと。今やっていることが、もっとひろまっていけばいいなという気持ちはありますね。

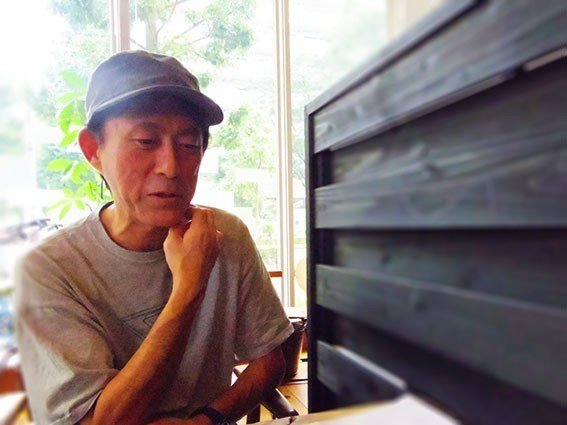

鶴見済(つるみ・わたる)

フリーライター。1964年生まれ。東京都出身。東京大学文学部社会学科卒業。1993年発売の『完全自殺マニュアル』(太田出版)がベストセラーになり一躍有名に。その後も社会における「生きづらさ」について、『脱資本主義宣言』(新潮社)など多数の著書やブログ、Twitter(@wtsurumi)などで発信している。2017年発売の『0円で生きる』(新潮社)では、自ら実践している無料でも楽しく豊かに生活できる様々な方法を紹介している。

いいなと思ったら応援しよう!