さらば、わが愛 覇王別姫/チェン・カイコー監督

チェン・カイコー(陳 凱歌)監督の「さらば、わが愛/覇王別姫」を見る(英題はFarewell My Concubine)。1993年製作でカンヌのパルム・ドールが、30年ぶりの4Kリマスターでの公開となった。公開当時、自分はイギリスにいて、つまり映画は英語字幕 (English Subtitles)だったが、今回再見してみて、3時間近い長尺のほぼ全てを記憶に留めていたのは自分でも驚きであった。それだけ印象深い映画でもあり、かつ細部に至るまで観者の目線で作り込まれていたのだと思う。

チェン・カイコー(1952年生まれ)監督は、中国第五世代で、文化大革命(1966〜1976年)以降の「中国映画」を世界の舞台に押し上げた。映画の世界で「文化大革命」の影響といえば、例えばジャン・リュック・ゴダール監督はそれに強く共鳴した。政治の季節なのだ。一方で中国で生まれ育った、当事者であるところのチェン・カイコー監督自身は「反革命分子」とされた父親(映画監督である)を糾弾した過去があり、それはこの映画の中で、蝶衣(レスリー・チャン)が引き取って育てた少年に、最後は裏切られ糾弾されるシーンと重ね描かれてもいる。

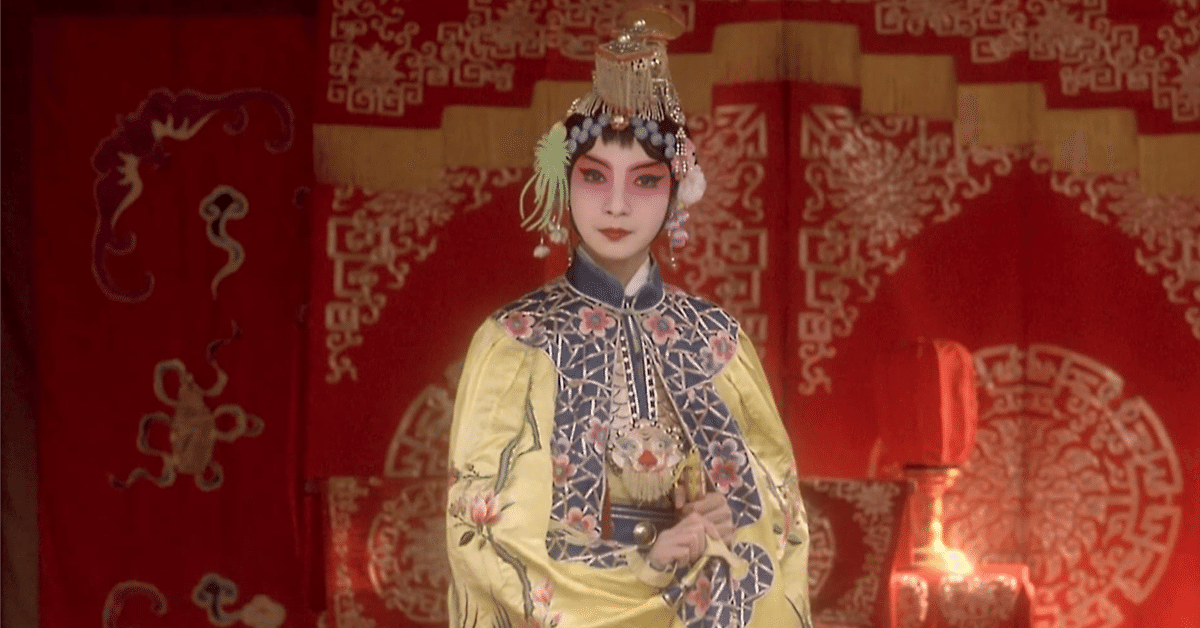

京劇は中国の古典芸能で、女方がいる演劇である。1920年代の北京はその最盛期であった。子どもたち/男の子たちを集めて演技を厳しく仕込む養成所があり、その指導には折檻/体罰が常態化している。さもありなんだが、彼らは何らかの事情があり帰る家を持たない子どもであり、生きるためにはに服従意外の選択肢を持たず、それを自らの「運命」と受け止めざるをえない。

女郎の私生児である小豆子(後の程蝶衣)は、母親に捨てられるように養成所に預けられる。厳しい集団生活の中で、何かと小豆子の世話を焼き気にかけてくれるのが石頭(後の段小楼)だ。「石頭」とは、彼が自らの窮地を切り抜ける手段として「頭でレンガを割ってみせる」という一種の「芸」を持つ所以である。小豆子は石頭の優しさに触れ、次第に思慕の情を抱くようになる。

ある日のこと、養成所を脱走した小豆子は、たまたま北京で開催されていたスター俳優の演じる京劇の舞台を見て衝撃を受ける。演目の詳細は触れられなかったが、小豆子にとって、理不尽で苦しい稽古の中にだけ存在する「京劇」の存在を、実態を持ったイメージとして、初めてそこで認識した。小豆子の「覇王別姫」との出会いである。

「覇王別姫」は劇中劇として物語の核となり、映画に通底するのだが、そもそもは、司馬遷が「史記」に描いた「四面楚歌」で知られる項羽と愛妾の虞美人(虞姫)の悲劇の翻案であり、京劇の代表的な演目である。後年、小豆子は蝶衣(レスリー・チャン)、石頭は小楼(グォ・ヨウ)となり、「覇王別姫」を演じるスターの座を獲得するわけだが、蝶衣はその過程でその物語と現実の自分の生とを分かち難く感じるようになる。そして自分の王である小楼と彼の妻となる菊仙(コン・リー)と、三つ巴の愛憎を繰り広げるのだ。その愛憎劇が、中国近代という大きな物語の波との間で軋みながら進んでいく「運命論」が、この映画の主題であり美しさであると言えよう。三者の複雑な感情のやり取りは、日本軍の将校の為に「舞う」蝶衣の姿として描出され、そのやり取りこそがこの映画の醍醐味であるともいえよう。映画は日本軍の蛮行を描きながらも、同時に将校たちが京劇の雅を解する存在として、蝶衣、小楼それぞれから吐露されもする。

30年ぶりに改めてこの映画を見ると、90年代当時の改革・解放政策が進む中国の「プロパガンダ」とまでは言えないにせよ、ある意味で、チェン・カイコー監督の放つこの映画の表現技術に対しては最大限の賛辞は送れはしても、とはいえ。それは監督自身の運命論的な考え方にもよるのだろうが、それはそれですでに頭打ちの状態であると思えなくもない。ただ、観者の目線としては、自らの運命を自らの魂に委ねた蝶衣を演じるレスリー・チャンの輝きが、ますます眩しく感じられるのであった。

監督:チェン・カイコー

出演:レスリー・チャン | チャン・フォンイー | コン・リー

いいなと思ったら応援しよう!