「はるか」が・・繋ぐ γ(Gamma)

浦上はるかは18歳の誕生日をむかえようとしていた。

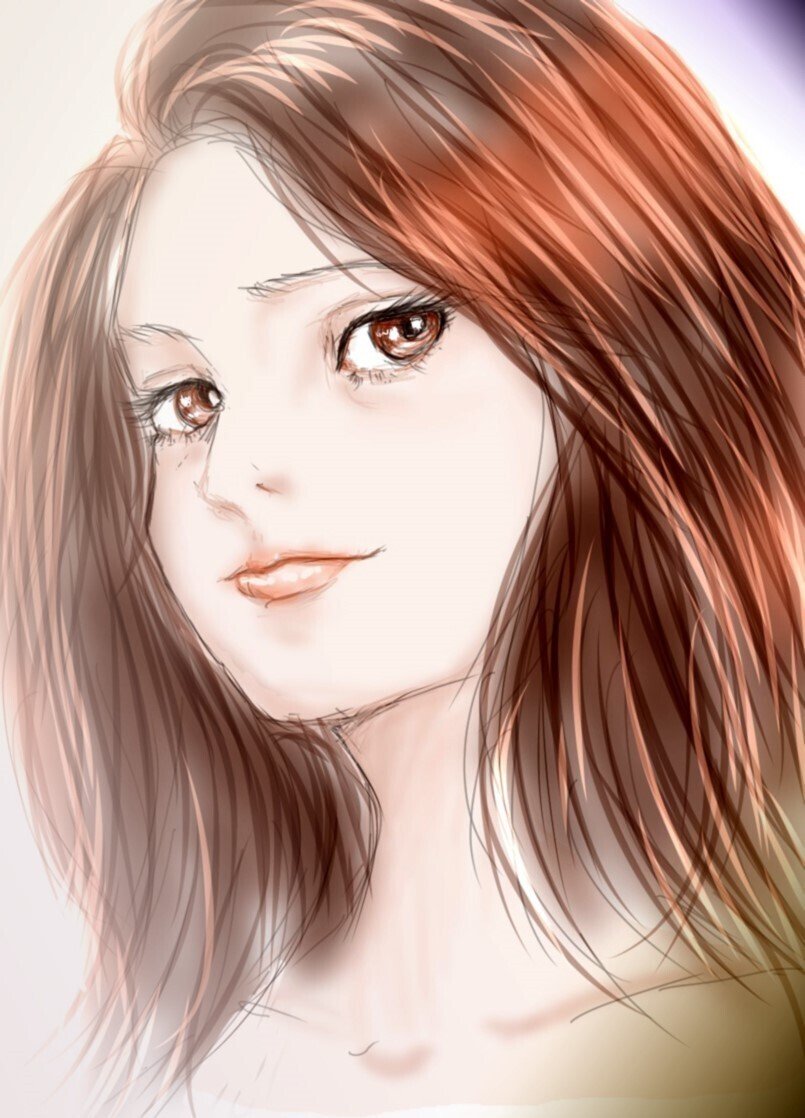

今どきの女子高生の風体で、さっきから携帯で何やらやりとりしていた。

「どうせ、あたしの誕生日かこつけて、みんなで騒ごうって・・・そんな感じだったりして?・・あたりぃ?」

<ばれたぁ。いいじゃん、カラオケいこ、いこ。>

東横線のベンチに座りながら、はるかは携帯電話の応対におわれていた。しかし、この日は、いくら茶髪の今風女子高校生のはるかでも、譲れない日だった。

「っていうかぁ・・激だめ・・あたしの誕生日って、なんでかさ、あたしの親の命日っていう設定なんださ。で、一族ろーどー集まる日みたいな。」

<超だっさーー、いいじゃん、そんなのぉ>

「ふぅーーん、それ、わかってくんないんだったら、うちら絶交だね・・。んじゃ、バイビー・・。」

はるかは乱暴に携帯の通話終了ボタンを押した。

そうして、中空を仰いで、ふうっと大きな溜息をついた。

(考えれば・・・あたしって、両親の声もあまり記憶ないんだよなぁ・・・。)

物心ついたときは両親はいつしか写真の中の存在だった。

でも懐かしい「ぬくもり」は覚えているつもりだ。優しい「はは」と、たくましい「ちち」の記憶。

あるとき、これがぷっつり「消滅」したのだ。

空から降ってきたものではなく、いっぺんに、空から地に向かって。

(そして、あたしだけが「命」をなくさずに済んだ・・・。)

これは早くからきかされていたので、祖父母が親代わりだということは、何の驚きもないが、自分を産んだ母親とそろそろ歳が近くなっている・・。

いきさつはどうあれ、「生きる意味は何なのか。」そんな事を考えるようになっていた 。

(飛鳥おねえちゃんのとこに行くかな・・。)

はるかは、気まぐれに近い気持ちでそう思った。というより、叔母の飛鳥に会いたかったというのが大きな気持ちだった。はるかは携帯の電話帳検索で、「あ、す、か」と入れた。

「・・・・もしもし・・、あ、え、あはは、なに?村野先生・・・なんでいるんですかぁ?」

<何だ、はるかか・・・おれのうちにおれがいて何で悪いんだよ>

「飛鳥おねえちゃんに用があったんだけどなぁ・・。」

<飛鳥ならいるけど、勝手に話せ・・・・飛鳥・・はるかから・・>

「・・・・・・」

<もしもし・・・なぁんだ、はるかぁ?珍しいねえ、なんでイエ電?

そうだ、早く大岡山に帰りなさいよ、あたしたち、もうすぐ行くから・・>

「あら、いらっしゃるの?おばさま」

<ばーーか、コギャルのくせしてかっこいい言葉使うなっての・・。あんたはそのまま戻りなさい。うふふ、どっか遊びに行くんなら別だけどね。>

「・・まさかそんなぁ、行かないよ・・」

<あはは、そうだと思う、あたしのうちに来るつもりだったんなら、先手打ったから、おあいにく様。それと・・・おばさんってのはやめろって言ってるだろ?>

叔母の飛鳥は、高校生のはるかなどには、とうてい太刀打ちできる相手ではなかった。

<だけどさ・・あなたの声ってだんだんお姉さんに似てきたんで、実はぎょっとしてるのよ>

「またその話ぃ?・・わりとムカツクなぁ・・・。」

飛鳥ははるかの父親の親友だという、村野純と結婚していた。

はるかにとっては、ことあるごとにきかされる父母の物語をきかされるのが半ば苦痛だった。ただ、叔母の飛鳥とは妙に気があっていて、何となく桜新町の叔母の家に寄ることが多かったのだ。

はるかは、どうも厳格な浦上家や、偉そうな物言いをする叔母の夫、村野純が苦手だった。なにせ、純は、はるかの通う学校の教員であり、もっとばつの悪いことに、「生徒指導主任」でもあったからだ。

いろんな意味で「見張られているような」そんな閉塞感をはるかは感じていた。

「あーーあ、家を出たいなぁ・・・。」

はるかは独り言のようにつぶやいた。はるか自身が窒息しそうな自分の家や周りを感じていた。自分の死んだ母親に歳が近づくにつれだんだんそう思うようになっていた。

「ママはママ、あたしはあたしなのにな。」

周りがだんだん自分を母親と同一視しはじめるのが、どうしてもはるかには我慢ならないことだった。外面が似るっていうことは、ある意味苦痛だった。

そういえば、叔母が、死んだ母も同じ事をいっていたと話してくれたことがあった事を思い出していた。

仕方なく、はるかは家に戻ることにした。

自由が丘の駅を降りると、はるかは大井町線に乗り換えず、そのまま駅の外に出てしまった。何故か歩きたかった気持ちが大きかったのだ。ゆっくりと線路沿いの坂道を、自宅の方に向かっていった。

はるかは、駅周辺に群がる大学生や、最近流行のルーズソックスをはいた女子高校生を後目にあるいた。

はるかは、流行を追いながらも、どこか令嬢然とした雰囲気があり、なんとなくどこか浮いた感じもしていた。こういう女子高生は逆に目立つ。

「彼女ぉ・・、一人?」

いきなり背後から声をかけられた。どことなく軽薄で軟弱な感じの男二人がそこにいた。

「見ればわかるじゃん。」

はるかはどこか軽蔑した声でそう答えた。

「遊びに行かない?おれたちとぉ。」

「もしかして、ナンパ?」

「あたり!、いこ?ね?」

はるかはふふんと笑った。こう言うことはしょっちゅうあることだった。繁華街を歩くことがイヤな理由もこう言うところにあった。はるかはこういう行動をする男自体の存在が許せないものがあった。

ましてや、複数で一人の女をナンパしようとは・・・。えてしてしつこいのもこの手合いだったので、どうしようか少し迷った。その時、丁度巡回している警察官が目に入った。

はるかはナンパ男をもう一度じっと見つめ返してふふふと笑うと、大きく息を吸い込み、警官の方に向かって、

「きゃぁーー、助けてぇ!」

と大声で叫んだ。

「・・お、おい!」

ナンパ男たちはあわてた。警官はすぐに反応してこちらの方に向かってきた。ナンパ男たちは、捨てぜりふをはきながら走り去った。

「大丈夫ですか、どうしました?」

警官ははるかに近寄り、そう言った。

「・・あはは、あたし、演劇部なんです。台詞の練習してたんだけど・・・。」

「しかし・・・男二人に囲まれてたけど・・。」

「ああ、ていうかー、あの二人も演劇部員ですよ。・・お騒がせしました、お巡りさん。」

「うむむ・・あまり人騒がせしないようにな、」

「はぁい・・ごめんなさい。うふふ。」

はるかは、何事もなかったかのような顔をしながら、再び大岡山の自宅へと向かって歩き出した。

「おーーい、はるかぁ!」

背後から赤いRV車が近づき、女の声がした。声の主は叔母の飛鳥だった。

「ずいぶんのんびりねぇ、乗りな。」

「おばさまこそ早いわね。」

「相変わらず口の減らないヤツね。ムカついたから乗せてあげないかなぁ・・・。」

「あ・・・ゴメン、飛鳥おねえちゃん、のせて。」

「ばーーか、歩いてきな。」

飛鳥は窓を閉め、行く振りをしたものの、右手を挙げて早く乗れという仕草をした。

「あたし、そこでナンパされちゃった・・・。」

飛鳥はふふんと鼻で笑った。

「あんたがちゃらちゃらしてるからでしょう?スキがあるのよ。」

「ひどぉーーい。」

はるかは口をとがらせた。

飛鳥は突然黙った。

「・・・そこなのよねぇ・・。」

「・・え?何が?。」

「あんたが咲ねぇに似てるトコ。」

「・・・なんだ、またその話かぁ。」

「・・まぁ黙って聞きなさいよ。」

「まぁ、あたし的にはあまり嫌いな話でもないから。」

「・・そう言えばあんた、いくつになったンだっけ・・・。」

「今日で18歳。」

「・・・そっかぁ、もうそんなになるんだね。」

「そんなになるのよぉ」

はるかは悪戯っぽく言った。

「飛鳥おねぇちゃんも、お姉さんてトシじゃないわよねぇ・・・。」

飛鳥ははるかの頭をぱしんとはたいた。はるかはまた悪戯っぽく笑った。

「ははは、ひとつ似てないのはね、あんたに素敵な彼がいない事かな?あんたのパパみたいな・・・。」

「ふん、あたしは理想が高いの!・・・それにね・・。」

「うん?なんだ?」

「・・・いや、なんでもないよ・・。」

はるかは、憂いを打ち消すように、少しむくれた風に足を組んだ。

「あのなぁ、はるか、足組むんだったらそういう短いスカートはくなって、パンツ丸見えだぞ。・・お、イチゴ柄か?風体に似合わず可愛いこと、ほほほ・・・」

「飛鳥おねえちゃんのえっちい!」

「はは、女同士で何言ってる。ほうら、着いたよ。」

車は程なく、大岡山の浦上家に着いた