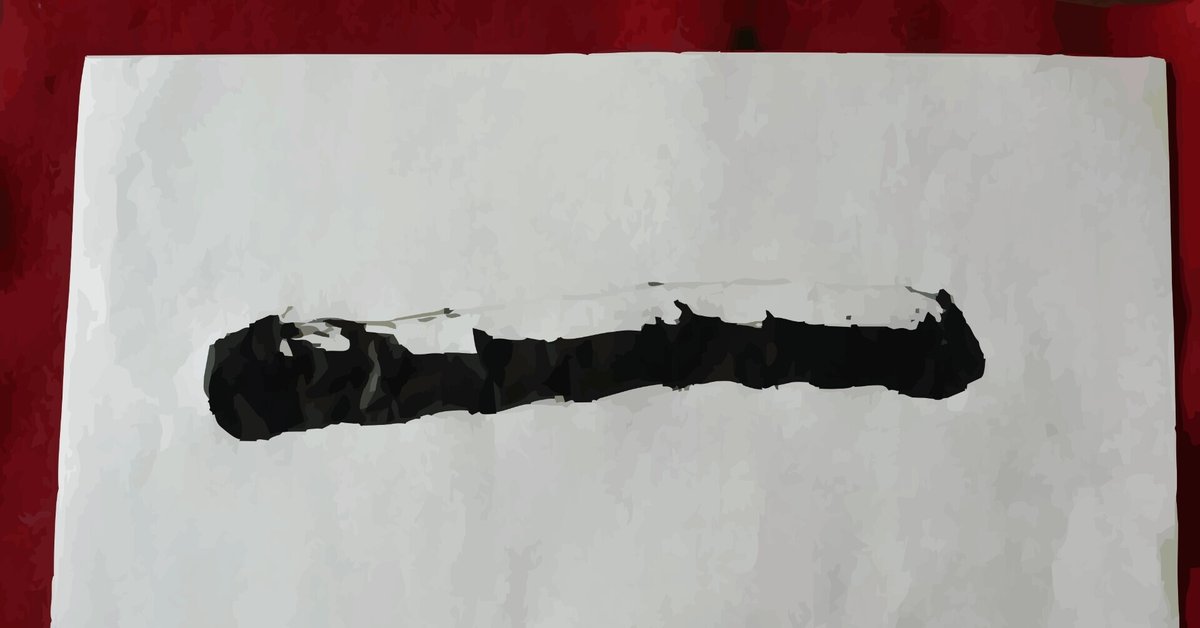

長音符”ー”について

長音符は主にカタカナで外来語(カレー)や擬音・擬態語(ニャーン)の長音を表記する場合に使われます。学術分野では外来語が多いので、長音符の付いた単語はたくさんあります。例えば、エネルギー、タービン、レーダー、スーパーコンピューターなどです。もちろん学術分野以外でも、スープカレー、オーブントースター、コーヒーメーカーなど、まだまだたくさんあります。しかし、5つ以上の長音符が付く普通の単語は、さすがに思い付きませんでした。無理やり作れば、スーパーコンピューターサーバー(長音符6つ)などが考えられそうです。

現代の日本語の表記では、長音符は外来語や擬音・擬態語以外でカタカナを使う場合は限られているが、芸能人の名前には、林家ぺー、ルー大柴、ピーターのような例もあります。これはチョッと例外ですね。

単語の途中にある長音符が省かれることはありませんが、末尾の長音符は省略されることがあります。1991年の内閣告示”外来語の表記(平成3.6.28 内閣告示第2号)”では、「原則として長音符を用いて書き表すが、慣用に応じて長音符を省くことができる」としています。例えば以下のような例です。

(原則)エレベーター 、 (慣用に応じて) エレベータ

(原則)コンピューター 、 (慣用に応じて) コンピュータ

この例外規定が、表記のゆれを生んでいます。現状では、政府、官庁、関連企業、マスコミ、教科用図書(教科書など)などの対応は分かれています。具体的には『法令、官公庁の公文書、国会の議事録などでは長音符を省略する場合が多く、一般向けのマスコミや教科書などでは長音符を記載する場合が多い』と説明されていますが、理系の教科書や学術論文では、長音符を省略する傾向が強いように思います。特に工学分野では、外来語の最後の長音符を記載しない慣習があり、多くの場合、ユーザ、プリンタ、コンピュータ、サーバが使われます。私の拙著『はじめの一歩 物理探査学入門』でも、意識的に末尾の長音符を省略しています。

ただし、理系分野でも長音符に関する対応はマチマチで、コンピュータ(コンピューター)業界では対応がほぼ二分されています。どちらかに統一して欲しいとは思いますが、末尾の長音符の有る無しは、もうしばらく続きそうです。