脱死にゲーの『エンダーマグノリア』を称賛したい

『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』が発売されました。

「メトロイドヴァニア」といわれる探索型の横スクロールアクションと、

死に覚えを前提とした歯応えのある戦闘が欠け合わさった

『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』の続編にあたります。

楽しみにしていたタイトルということもあり、

興味深い記事が私の前に飛び込んできました。

ファミ通さんに申し訳ないので具体的には言いませんが、

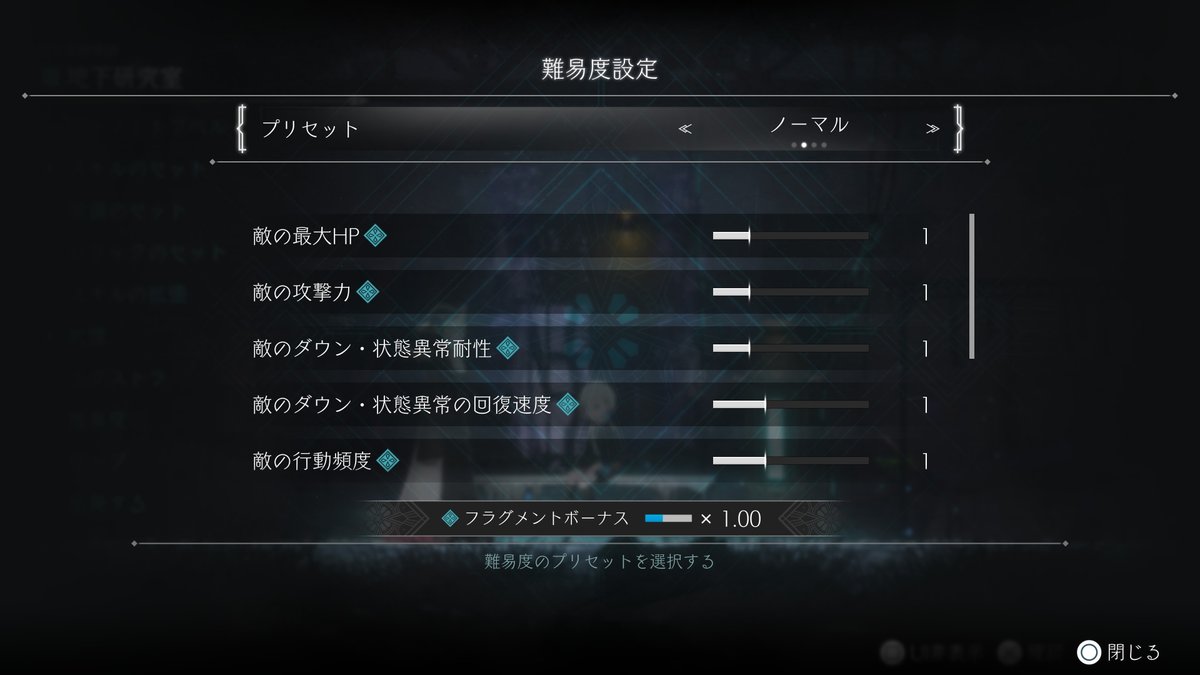

代表の小林さんが前作を遊んだユーザーが物足りなさを感じないよう、

難易度を高くしようと提案したところ、ひとりのプログラマーが

「何でも死にゲーにするのはやめませんか」と言い放ったそう。

プログラマーさん曰く、遊び手として死にゲーは年に1本でいいとのこと。

さらにはその1本はフロムのタイトルでいいとまで言う始末。

そのプログラマーに俺から言いたいことがある…

マ・ジ・で、それな!

カウンターカルチャーでこその死にゲー

2010年代スマートフォンの復旧によりソシャゲバブルが始まり、

それが原因か、日本のコンシューマーゲームは元気がない印象でした。

そんな中、少しでもユーザーを離さない工夫か、

ゲームの難易度はどんどん易しくなる傾向にあったかと思います。

例えば、マリオだと何回かミスしたあと、一気にゴールまでワープできるブロックが出現したり。当時の私としては、ゆとり仕様すぎだろって感じていました…今思えば、ゲームを初めて遊ぶ人には、これくらいアシストしてもいいよねって思えますが。

そんな時代に反して生まれたのがフロムの「ソウルシリーズ」でした。

デモンズはそこまでボス戦は難しくなく、『ダークソウル』から本格的に死にゲー化した印象で、ダクソ発売後に「死にゲー」「フロムゲー」という言葉もより浸透したような気がします。

『ダークソウル』は流行った要因は、盛り上がっていたゲーム実況、配信映えすることに合わせて、ゲーマーの飢えていた手応えのある体験と、それを乗り越えた時に得られる達成感を満たしてくれたことが多きかったのではないかと思っています。

自分の中ではゆとり化するコンシューマーゲームに対するカウンターカルチャーの死にゲーを評価しており、それ以降に企画された死にゲーは流行りに乗っているという印象が強いです。

もちろん、トレンドに独自のアレンジを加え発展させるのもゲームの面白さであると理解しており、また多くのユーザーが求めてるからこそ、ソウルライクというジャンルにも発展したことも存じております。

ただ10年以上遊び続けてきた身としては、もういいんじゃね?って少なからず感じ始めていたので、『エンダーマグノリア』の脱死にゲーに共感し称賛したくなったのでした。