ジョンの魂を探す~ビートルズのリバプール、ロンドン~

退職を機に2024年7月3日~9日初渡英、聖地巡礼の一人ぶらり旅に出た。旅で見えたものは「愛こそはすべて」に収斂。帰国後に風景を想い聴いた曲が体に沁みた。

「愛こそがすべて」、この旅を通じて見えたジョン・レノンとポール・マッカートニーの結論だった。

二人が出会った1957年7月6日から1969年9月20日のジョンの発言による実質的なパートナーシップの解散に至るまでの12年間、長い曲がりくねった道のりが終わるころに見えたもの。

結論は普通のように聞こえるが、そこに至るまで二人はぶつかり合い、反目し合い、共感もしお互いの生き方を考え、多くの紆余曲折を経て普遍的な共通理解に至ったものではないか。それはビートルズ同世代を共に生きてきた人々への投げかけでもあった。

私は同世代ではなく追いかけ世代だが、小学5年生の時にLet It Beを聴き1970年に映画を見て以来、彼らの音楽を刷り込まれ、関わりは避けられないものになった。

そして定年を迎え、ビートルズの魂が宿る場所を訪れる旅に出ることを決意した。51年後の2021年にドキュメンタリーGet Backと2023年に新曲Now and Thenで彼らが再生し、彼らとの絆をあらためて考えたとき、居ても立っても居られなくなったのだ。ジョンに、またはビートルズに「早く来いよ」と呼ばれたと言っても過言ではない。

彼らの親戚でもないのに、彼らの故郷、育った家、青春を育んだ場所、心休まる地、様々な苦楽を共にした場所を訪れ、当時の彼らの考えを感じ取り、心の動きに焦点をあてて、その時代の息吹と彼らがもたらしたものの意味を考える。

東京に住む私にとって、彼らの足跡を5日間で辿って何を見出すことができるか、確認するための一人ぶらり旅であった。正にNow and Thenの確認だった。

私は2022年に投稿されたマリー西澤さんの「Please Place Me」(Note)に感銘を受けて、今回の旅の実現を考えた。コロナや仕事でいったんは断念したが、2024年7月3日に羽田から飛んだ。

ヒースローに着いたその日直ぐにリバプールへ移動して3日間滞在後、ロンドンに2日間滞在、7月9日に帰国した。

初渡英ながら、マリーさんの的確で丁寧かつ効率的なアテンドのもと、5日間で44か所の聖地巡礼を行うことができ、大満足の旅を終えることができた。

今回の旅は、特にジョンを静かに感じたい、ジョンは何にどのように心を動かされたか確認したい、という思いから主にジョンにまつわる聖地巡礼となった。

私が育った家、友人や思い出は札幌に残してきたが、In My Lifeで歌われるように、ジョンの思い出は生まれ育ったリバプールにある。

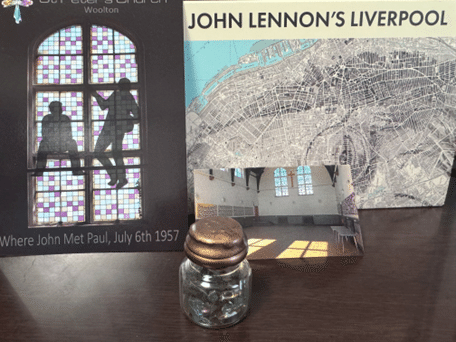

彼の思い出のなかでもとくに人生の分岐点ともなった出来事、ジョンとポールの二人の天才が出会ったのは、神の気が宿るリバプールの聖ピーターズ教会のホールだった。

7月6日、二つの魂が出会い昇華し、彼らの創造物は人類共通の遺産とまでになった。先ずは彼らのグラウンドゼロとなったその場所、運命的な出会いの場所、ロックのビッグバンとなった場所を見なければ、この旅を通じて何が見えるか分からないと思った。

これは思いもよらなかったことだが、教会ホールでビートルズの前進のグループ、クオリーマン・オリジナルメンバーのロッド・デービス氏(82歳)が出迎えてくれた。握手した後、東京に来たことがあることも話してくれ、一緒に写真に納まった。

ジョンが「せっかく遠いところから来たのだから、会っていけよ」と会わせてくれたと思っている。

教会ホールは、年間で6回くらい一般向けに公開されているとのことで、世界中のビートルズファンが集う8月のビートル・ウィークではクオリーマンの演奏も聴けるという。

ジョンは幼少期に両親が離婚し、心に傷を負った。さらに、両親は物理的にもジョンから離れていく。Motherで「母は僕を必要としなかった。父は僕を置いていった」と。

ビートルズの解散が明らかとなった1970年、ジョンはロンドンで心の痛みを知る存在がGodだと言い、ビートルズを信じないと歌い、その後1971年10月にはニューヨークに移り住んだ。

この歌を聴いた中学生の私は、初めてジョンの心の声が聴こえて震え涙が止まらなかった。

それから時を経て、ジョンが5歳まで育った家、それ以降レノン家5人姉妹の長女ミミおばさんに育てられた家を訪れて、ジョンの魂に触れようと思った。ジョンが5歳まで育った家は長屋続きで小さかった。ミミの家Mendipsは労働者階級の家ではなく、家に名前があるだけに凛とした格式を感じた。

ジョンは不遇だったとよく言われる。幼少期に心に傷を負ったことは間違いないが、ジョンの妹ジュリア・ベアードが言うように、複雑な環境にはあったが不幸ではなかったと思う。

しかし、確かに甘えて頼れる両親がいなかったことは、ジョンの心に痛手を与えたことは間違いない。

ジョンは17歳の時に交通事故で母親を失っている。ジョンのよき理解者だった母ジュリアの小さな墓前では、ジョンのその後について話をした。

ポールとジョージは同じ中学・高校に進学し、ジョンは美術大学で妻となるシンシアや尊敬する友スチュアートと出会い、青春を謳歌した。

そのとき既に何かに動かされていた、ということをジョン自身は知らずに。

彼らがこの世に生を受け、グループとして8年間活動したのは、歴史的な必然があったのだろう。今となってはすべてが必然のように思う。

JFK暗殺後のアメリカ人の心の空白を埋めるため、ロック産業のレコーディング技術に革命をもたらすため、フラワー・ムーブメントを生み出すため、インドへ旅に出て内省するため、そして、彼らの生き方を通じて同時代の人々に影響を与えるため。

答えは全てイエス。

神の目で彼らの活動を俯瞰すると、60年代という時代を作り、世界の人々に幸せと愛を与えてきた若者4人の人間の歴史が見える。

Strawberry Fields Foreverでジョンの心の痛みを知った私たちは、彼らの考え方や行動に共感した。

All You Need Is Loveは1967年にテレビ世界同時中継され、愛の持つエネルギーを確信した私たちは、紛争や戦争がなくなることを本当に願い祈った。ベトナム戦争の反戦歌を代表して、1969年にはアメリカの大学構内で学生たちはGive Peace A Chanceを歌い、手で床を叩いて権力に抗った。

ジョンはその後もその願いを歌に込めて、歌い続けた。

Imagineは、今でも苦しんでいる人々の心を癒している。

彼らの曲は自分たちの意図を超えて、普遍的な名曲として歌い継がれている。

たかがロック、されどロックである。

誰の脳裏にも焼き付いている故郷だが、郊外の青い空、現実から隔離された景色がこれだけしっくりと溶け込んだ曲を知らない。

帰国してから聴いたこの二つの曲のなかに、リバプールで見てきた風景、発表した時の1967年の風景、二人が幼少期に過ごした風景が混然一体となり、不思議な高揚感に包まれて聴くことができた。

これはその地に行かないと体験できない感覚だ。

イギリスの秘密兵器がアメリカ制覇のために落とした最初の爆弾は、I Want To Hold Your Handだった。

ロンドンに拠点を構えたポールが恋人ジェーン・アッシャーの実家に居候していた時、地下室にあるピアノでジョンと共に作り上げた曲。

この曲は当時の若者の間で流行ったポータブルラジオで拡散され、勿論レコードも100万枚以上売れた。既にPlease Please MeやShe Loves Youはイギリスのチャートで1位だったが、アメリカでは不思議と鳴かず飛ばずだった。

1964年のクリスマスにJFK亡き後のアメリカの若者は、この曲を通じて自分たちの明るい未来を見出したのかもしれない。

ポールの亡き母が枕元で囁いたことによって作り上げたYesterdayもこの家で生まれた。

人々は幸せを追い求めて生きている。幸せの形は人によって異なり、目に見える様々な形に変容する。

権力、地位、名誉、金銭、仕事、健康、繁栄、生活、子供…。求めても求めても、なくならないのが欲望だが、幸せも似ている。愛があれば幸せは容易に見つけられる。

生きるということは幸せを求めることだから、幸せには愛が必要であることに気づかされる。愛は目に見えないが、普遍的で揺るぎないものだ。

ジョンは、幼少期に満たされなかった愛を求めて、終生、揺るぎない愛のある幸せで平穏な暮らしを求め続けていたと思う。

ジョンを育んだのはミミ叔母さんの家であり、ジョンは希望を持って、なんとなくだろうが、シンシアと結婚してから音楽で稼ごう、という明るい将来を描いていたと思う。

ところが、ドイツ遠征で少し展望が見えた後、見出されたマネジャーのブライアン・エプスタインに堅苦しいスーツを着せられ、自分を殺してアメリカを制覇するやいなや、愛ある生活とは程遠い暮らしに突入した。

その時は正に台風の目のなかにいたのだろう。しかもその非日常的な生活は絶え間ない嵐となって次々と彼を襲った。

他の3人も似たような状況になったため、4人の結束と絆はますます強まっただろう。

自分達以外に、自分達が作るもの以外に信じるものは無くなってしまったのだと思う。

田舎リバプールから都会ロンドンに渡って、ジョンは愛ある生活や自分を取り戻そうとして、1965年頃からは自分の心をまともに曝け出したり(Help、Nowhere Man)、郷愁を誘う曲(In My Life)を作り私たちに自分の状況を訴えていた。

ポールがジェーンの家に居候した時、心理学に目覚め、自分の歌に心象風景を投影したことは、彼らの創造における一つの飛躍だった。

ジョージが主導したインドへの旅も次のステージへの飛躍の一つのきっかけだったが、ジョンはこの頃、新天地ロンドンを拠点に忙しさをもろともせずに4人で自分たちの曲作りに嬉々として取り組んだ。

ブライアン亡き後、自分たちでグループをマネージしようとして1967年12月にオープンさせた会社アップルに希望を抱いたが、企業経営を知らなかった彼らは社会の常識という壁を崩すことができなかったため、アップルは破綻した。

その後、生き延びることが出来たアップルによって、皮肉にも自分達の歌は生き残った。

映画Let It Beの最期のクライマックスをどこで演るか、いろいろなアイデアが浮かんでは消えた。ジョンと映画監督のマイケル・リンゼイホッグはチュニジアで演ることを考えていたが、ビルの屋上を演奏場所に決めたのは、このプロジェクトを進めていたポールだろう。

1969年1月31日ロンドン・サビルローの寒空のなか、ランチタイムに42分間のビートルズの生歌がBGMのように空から流れてきた。

ビートルズの無料コンサートが始まり、お堅いサビルローのイギリス紳士たちはびっくり仰天だったろうし、そこに居合わせた人々は何が起こったか分からなかっただろう。

もし、この日にタイムスリップするなら、ビルをよじ登った老紳士のように、私も下からではなく隣のビルの屋上から観たい。

今は屋上には登れないので、ビルの真下から少し大きい音量でGet Back、Don’t Let Me Down、One After 909を続けざまに聴いたとき、4人が屋上にいないか路上から仰ぎ見た。

一瞬見えたような気がしたが、やはりいるはずはなかった。

ポールは原点回帰して、バンドの分裂を回避しようとしたが、4人も気づいていたとおり、複雑に絡んだ4本の糸のよりを戻すことは不可能だった。

軽いノリで始めたランチタイムのギグだったが、彼らもこの時点ではこれが最期になるとは思っていなかっただろう。

しかし、それは最期となって、演奏の模様は永遠に映像として残った。

意地を張ってビルの屋上を見ようとロンドンアイに乗ったが、所詮は無理な話だった。

アビーロードにも彼らの魂は残っていた。ポールはアビーロードから去って行く方向で足並みが揃っている写真をジャケットに採用している。

スタジオ前の白い門には世界中から来たファンのメッセージが所狭しと書かれ、そこも聖地と化していた。

彼らの育った家や屋上ギグを行ったビルなどの遺産は、イギリス政府などが丁寧に維持管理している。

彼らの歴史は、歌とともに永遠の人類共通の遺産として後世に正しく引き継がれる。

短い旅ではあったものの、ジョンの魂の所在は確かに確認できた。触れるまでには至らなかったが、ジョンの魂はリバプールとロンドンに存在した。

私は、当時の教会ホールの窓ガラスを細かく砕いて詰めた小さな瓶を持って帰り、1957年を思い返すように毎日眺めながら旅の余韻に浸っている。

神が創ったビートル・ワールドはかくも素晴らしく、「愛こそはすべて」なのかと。この旅が実現できて本当に嬉しい。

末筆ながら、旅の計画から遂行まで全面的にご支援いただいたマリー西澤さんに感謝申し上げる。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?