東京40年を見れば、この先の未来も見える

なぜ今D2Cブランドでなければ

生き残らないのか?

キーワードはこの3つ。

【カウンターカルチャー】

【「不」の解消】

【らせん的発展】

です。

なぜこの3つなのかは、前回

理由を書いています。

ものごとにはメインストリームが起こると、

同時に「不」を持つ人が現れます。

「不」を解消するために、小さな

【カウンターカルチャー】が発生します。

小さな流れは、いずれ大きなメインストリームになり、

また他でカウンターカルチャーが生まれます。

一見するとものごとは、垂直に進化していってるように

見えますがなにかの機能を進歩させながら、寄り戻します。

これを「らせん的発展」と呼びます。

今日は昔ばなしからヒントを

得ていきます。

なぜD2Cブランドでなければ

ならないのかを解説していきます。

============

ギャルソンが起こした「不」の解消

============

むかし、むかし、

30年ほど前の東京。

コムデギャルソンが「黒の衝撃」を

パリで発表しました。

ファッションとは高級品で

なければならない。

華やかでカラフルで

なければならない。

フェミニンさを感じるもので

なければならない。

白人中心でなければならない。

こんな「ればならない」の塊を

美しいと評価しなければならない。

という「不満が」時代のコンセンサス

としてありました。

コムデギャルソンはこれらの不満を

ランウェイショー一撃で破壊しました。

黒一色、ボディラインもわからない、

キラキラ高級な生地でもない。

それまでのラグジュアリーの歴史を

黒の布で覆っていきました。

「黒の衝撃」はそれまでのラグジュアリー

ファッションが持つ、

言葉に出せない、隠れた

「不満」を解消したのです。

もちろんはじめは、オルタナティブな

カルチャーが出てきた!

ということで、パリをはじめ世界の

メディア各紙から非難を浴びました。

しかし、またたく間に世界中がその黒の

モードスタイルを追いかけ始めました。

オルタナティブの流れが、メインストリームに

対し、塗り替えていったのがわかると思います。

「不の解消」によりトレンドが世界レベルで

変わっていきました。

===========

DCブランドの隆盛と衰退

===========

ギャルソン、ヨウジヤマモトを

筆頭に黒をベースとしたモードスタイル。

これが東京にも大きなトレンドと

なった時代がありました。

渋谷パルコが隆盛を極めた時代、

石岡瑛子さんの刺激的なアートワークに

若者はみんなしびれました。

80年代にパルコを中心とした

DCブランドブームがやってきました。

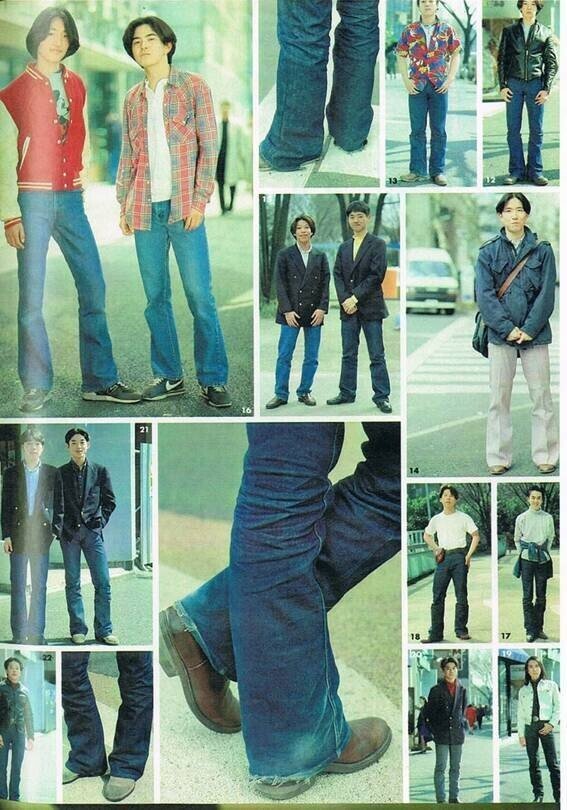

※出典 東京のストリートファッション・カルチャーの記録https://artsandculture.google.com/exhibit/ogKCPmGdPtB7Iw?hl=ja

とにかく、パルコやラフォーレなどの

ファッションビルで服を買っていたらカッコいい。

マルイの赤いカードで借金してまで、

高い服買うのがイケてる。

今では考えられませんが、マルイで若者が

初めてのクレジットカードを作り、

何十万円も借金をしている状態は

まったくおかしな話ではありませんでした。

ファッションビルは東京だけではなく

日本全国の都市部にも広がっていきました。

そしてそれが何年も続くと、市場は

DCブランドだらけになりました。

「だいたい黒い服たち」は時とともに

飽和していきました。

飽和することで制服化していくと、個性は

無くなり、市場もオーバーストアになります。

すると、80年代後半には、若者たちから退屈

という「不満」が生まれていました。

============

暗さへのカウンターカルチャー渋カジ

============

90年代中頃になると現れたのが、

渋カジファッションです。

501XXにラルフの紺ジャケ。

ポロの刺繍が入ったボタンダウンシャツ。

足元にはレッドウィング。

出典 http://tracks-sds.com/3729.html

ファッションのベースは60年から70年代に

トレンドだったアイビールックがベース。

そこに、DCファッションのカウンターと

して現れたカジュアルさがミックス。

パリを意識したDCファッションから、

対極のLAを意識したカジュアルにトレンドが

代わりました。

それまでの制服化した退屈な「モード」な

スタイルは爽やかなデニムカジュアルに

侵食されていきました。

アメリカをベースとしながらも、渋カジは

爽やかさを合わせ持ち、独自の進化を遂げました。

ここで『ビームス』や『シップス』などの

セレクトショップが急成長しました。

出典 https://senken.co.jp/posts/newyear-special-post-2019-shibuyacasual

このちょっとチャラついた流れが最高潮に達したとき、

渋谷には、雑誌「JJ」から生まれたアムラーや

コンサバな女子が溢れていました。

出典 https://www.huffingtonpost.jp/2017/09/20/amuronamie-what-we-were-in-1996_a_23217199/

バブル期に稼いだ団塊世代のジュニア(1971~74年生まれ)が

まさにこの渋カジトレンドを作りました。

時代は変われどファッションは、着る人の

目的を叶えるための方法のひとつです。

この時代は男女とも互いに意識しあい、

興味と目的は「モテ」でした。

渋カジは孤独でファッションを楽しむことの「不安」を

解消し、対極にあるつながりを求めていきました。

============

自己の追求「裏原ファッション」

============

そしてバブル崩壊後、就職氷河期とも

いわれ始めた時代のはじまり。

「裏原ファッション」が登場しました。

裏原ファッションの特徴は、

大きく3つありました。

まず1つめは、

興味対象が異性ではなかったこと。

音楽やスケート、NYのストリートカルチャーなど、

女子ではなく自己の内面の興味に向かっていました。

2つめは立地。

それまでのDCファッション、渋カジと

大きく違っていました。

渋谷や新宿などに立地していたパルコやマルイ。

原宿のど真ん中にあるラフォーレ。

DCファッション、渋カジファッションは

人通りのある繁華街がメインストリームでした。

しかし、この「誰でもわかる」「みんなと一緒」

というメインストリームに対し、不満がたまっていきます。

そのカウンターとして、原宿のプロペラ通りに

隠れ家のようなショップが続々と出現しました。

地図を見ただけでは探すことが出来ない、

二階や地下のショップ。

若者は雑誌を握りしめ、地図の中にある

小さなショップを血眼になって探していました。

そして3つめは、独自のスタイル。

ロンドンのパンクスタイルと

NYブロンクスのヒップホップをミックス。

音楽はパンクもあればヒップホップ、レゲエ、

ビースティ・ボーイズなどのミクスチャースタイルも

このとき生まれました。

元々渋カジでもそうですが、東京のスタイルは

ヨーロッパとアメリカをミックスするのがうまかった。

このバランス感から作る独自の文化は

世界でもトップクラスだとおもいます。

欧州は欧州でもパリではなくロンドン。

アメリカもLAではなくNY。

単純に戻るのではなく、「らせん的」に寄り戻し

ながら、独自に解釈した新しいスタイルでした。

「GOODENOUGH」、「A BATHING APE」、

「UNDERCOVER」を取り扱うセレクトショップ

「NOWHERE」。

出典 https://mag.sixty-percent.com/archives/6082

出典 https://middle-edge.jp/articles/I0000088

毎週土日になると、プロペラ通りの入り口まで

若者の大行列ができました。

ここでしか手に入らない。

限られた情報しかない。

アンダーグラウンドな雰囲気を持つ

裏原ブランドに若者たちは熱狂しました。

そして、ここからが「D2Cブランド」への

本題になるのですが、

すでにここまでで、長くなっちゃったので

続きはまた次回書きますね。

ここ数回はむかし話が多いので、

もしわからない所があれば、

遠慮なくFacebookで質問してくださいね。

今日も最後まで読んでくれて

ありがとうございました。

ホンマヒデ