工場DXでウェアラブルデバイス、実際のところどうなの?

はじめに

私は、過去に工場IoT(工場DX)のテーマで「腕時計型ウェアラブルデバイスを使って、作業員のバイタルデータを取得するIoTシステム」の企画・開発・運用の経験があります。「工場でウェアラブル」とかいうと、TOP画像のようなイメージで、工場DX・Industorie 4.0・スマートファクトリー…などの言葉と合わせて、様々な期待が語られるのも見聞きします。ただ、結論から言うと

工場で腕時計型ウェアラブルデバイスの運用は、かなり難しい

と感じています。今回はそのあたりのシステム構成などについて書いていきます。

IoTシステム構成

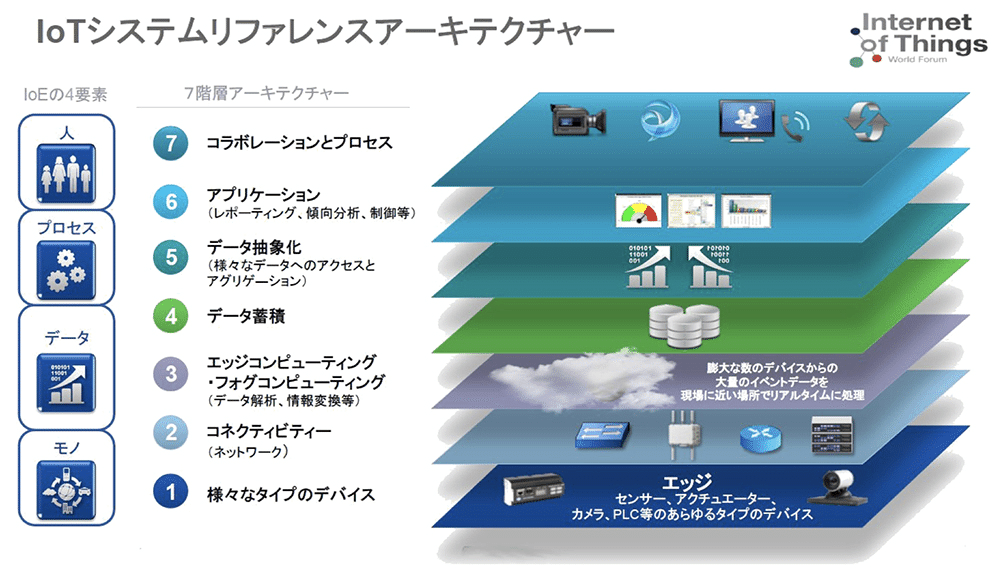

そもそも、IoTシステムとはどのような構成になっているのでしょうか? (少し古いですが)有名なものにIoT World ForumのIoTの7レイヤーというものがあります。

この図は201年代前半に発表されたものですが、特徴的なのはレイヤー3です。この頃はCisco Systemsが「フォグコンピューティング」という概念を広めようとしていた頃です。フォグ(霧)は、空の上にあるクラウドではなく、「エッジ側にある様々な端末を繋ぎ、いくらかのデータ処理もしてしまおう」という考え方で、

Ciscoがルータなどで強さを発揮してしている市場

ですので、そこを強化しようというIoT戦略が発表されました。

現在この層は「エッジコンピューティング」という用語で呼ばれ、いまや「フォグ」と呼ぶ人はいません。(2017年頃にはもうほとんど聞かなくなったような…)

デバイスの導入は意外にも簡単?

図や用語はともかく、レイヤー1、すなわち現場に目に見える形で置かれるのはIoTデバイス(この場合は「腕時計型バイタルセンサ」)です。

意外かもしれませんが、IoTデバイスを現場に「設置・導入」するだけなら、割とすんなり進みます。なにせ、いまやアップルウォッチに代表されるように、腕時計型スマートデバイスは誰しもが着用のイメージがしやすく、あとは事務所内の置き場所(充電場所)さえ決めてしまえばすぐに利用可能だからです。

また、ウェアラブルといっても、レイヤー2以降は、「エッジがあって、ローカルサーバがあって、クラウドがあって、…」という構成は何ら変わるものではないという点にも注意が必要です。たとえば、IoTシステムとの「繋がり方(レイヤー2)」としては

SIM経由でクラウドに出ていくパターン

社内ネットワークに入っていくパターン

の両方があり、それぞれで必要な機器は異なりますが、結局構成はIoTシステムですから、一度でもIoTシステムを導入したことがある現場なら、実は導入はそんなに難しくないとも言えます。

ウェアラブルIoTシステムの難しさは「運用」にあり

しかし、

「デバイスの導入の簡単さ」は「運用の簡単さ」を意味しない

ことに注意が必要です。「単に腕時計を紹介する」のと「実際毎日つけ続けてもらって、データを貯めてもらう」のとは難易度が全く異なります。あくまで体感ですが、

工場のウェアラブルIoTは生産設備のIoT化の100倍難しい

印象があります。そして、それはシステム起因ではありません。

ここから先は

¥ 100

この記事が参加している募集

課金してくれるととても嬉しいです。シェアしてもらっても嬉しいです。「いいね」も嬉しいですし、フォローも嬉しいです。要するに、どんなことでも嬉しいです。