続「アレンジ」に初挑戦する方へ #夏休みアレンジ祭_in_2024

▼前回記事

アレンジ祭、困っている(アレンジ側)

どう困っているのかを、まず切り分けます。

【1】自分には耳コピが難しすぎる

MIDI(※1)やパラデータ(※2)、コード譜も同封されていなかったものとします。

※1 .mid 形式。DAWに打ち込んだノートを「演奏情報」という形で出力したもの。ここではDAWに読み込ませることのできる “楽譜” の役割をする。

※2 .wav や .aiff 形式かと思われる。楽曲の各トラックを別々に出力したもの。原曲のパーツ。プラモデルのパーツみたいなもん。

ある種・現実的な手段として、Discordサーバーの雑談スレッドで「耳コピを助けて下さい。〇〇番の曲です。」と助けを求める先例があります。

確実に助け舟が出るという保証はありませんが、自力ではどうしても無理そうなことが早めに分かったのならば、一つの手段ではあるでしょう。

🔹

┗ なんとか自力でやる編

受け取った原曲が「クラシックっぽい」曲ではなかった場合、ちょびっとラッキーだと思います。

ベースパートを聞き取れるでしょうか?

ベースパートは「ベースパート」である以上は、単音のはずです。ハモリはありません。

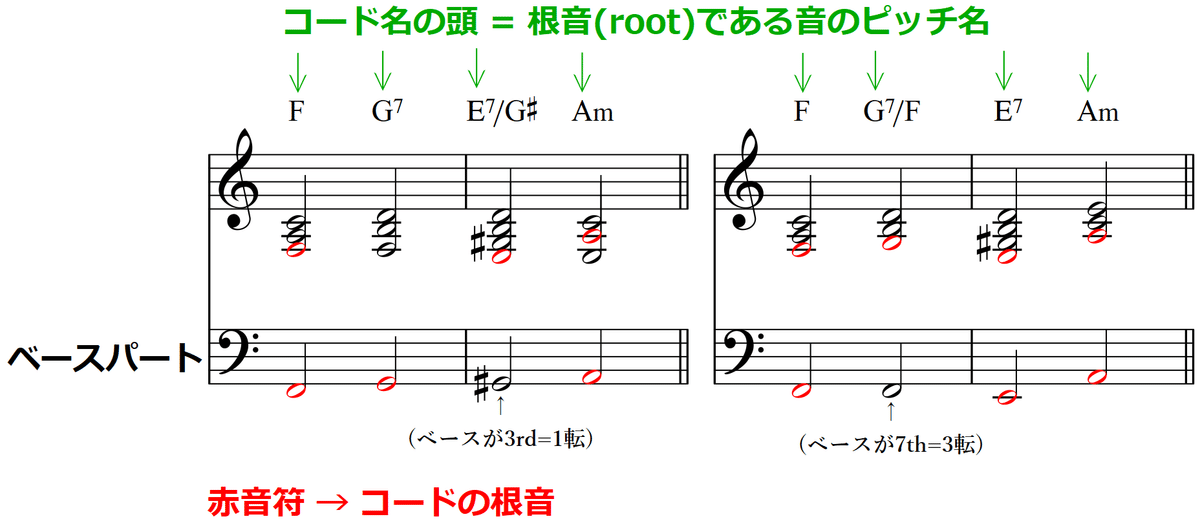

よほどの感覚派作曲か、よほど捻くれた作者でない限り、「コードが切り替わる点」で鳴っているベースパートの音は、そこのコードの根音(root)です。根音をベースパートに採用すると、最も無難に安定感が出ます。

運よく予想通り根音であった場合、その根音より7半音上の音を一緒に鳴らせば「パワーコード」です。

パワーコードは、ギター、ピアノ、シンセいずれで鳴らした時も "伴奏力" が高く、その割に弾くのも比較的お手軽です。コスパの良い伴奏です。

「ポピュラー音楽」の嗜好では、クラシックに比べて、コードの「転回形」の使用率が激減します。

つまり「ベースパートの音」と「コードの根音」が一致している率が、高いと言えます。

(「1転」は「第1転回形」の略。)

転回形という奴には、主に「第1転回形~第3転回形」の3種類がありますが、第3転回形は、ポップスでは絶滅危惧種です。

クラシックでは自在に使われる一方、

「C C7/Bb F/A」「Am Am7/G F~」「F G7/F Em7~」※🍓などの例を残して、ポップスではほぼ登場しません。(私は使います。)

第2転回形は、クラシックですら、決まった場所にしか用いません。

↓ の動画内で説明する、「キリの良い所の手前で使うパターン」だけ知っておけば充分です。

※🍓:本来、ディグリー表記すべき言及。

「Ⅳ度調のⅤ7」「Ⅳへ向かうⅥ」「Ⅰ(1転)またはⅢへ向かうⅤ7」の3パターンを挙げている。

第1転回形については、まぁまぁ見かけるかもしれませんが、こちらも「定番のコード進行パターン」の一環として用いられるケースが大半です。

「カノン進行、カノンコード※」くらいはググっておくと良いでしょう。

加えて、第一転回形というのは、正確にそのように聞き取ることが出来なかったとして、ダメージが少ないです。

つまり「正確には C/E だった所を Em のように変えてしまう」感じですが、多くの場合「ポップス色が強まる」くらいの印象変化があるだけです。

受け取った曲が「どクラシカル」だった場合も、ちょっと大変かもしれません。

【2】アレンジの方向性が思いつかない

まぁ流石にこんなん、実際に聴いてみなきゃ分かんないんですが、あなたの中に「アレンジ=こういう(ああいう)感じのもの」という固定観念が、何かしらあるのではないでしょうか。

その「自分の中での常識」を解体するには、様々な実例を知って、ケーススタディすることが一番 前向きだと思います。

時間を見つけて、過去のアレンジ祭のアーカイブを観てみて下さい。

その固定観念は、もしかすると “理想” とか “憧れ” と呼んだ方が近いものかもしれません。

しかしその「憧れ」は正しくて、当意即妙なアレンジというのは、普通は数多く試してみて、その内のいくつか。それを「コンスタントに」行えるとしたら、それは膨大な音楽経験が成せる「神業」の類です。

だからアレンジ祭の中の各・作業期間は、毎度のことかなり長めに取って下さっています。そう、意図を感じます。

🔹

「初心者歓迎」の看板は紛れも無い事実(初心者詐欺は許すな)なので、これを機に「自分の中の “アレンジ” のイメージ」を拡げる努力をしてみてはいかがでしょうか。

もしも叶うならば、あなたの強みを活かせる形になると最高です。

大袈裟ではなく、アレンジは「自分の創造性と向き合う行為」と呼んでも良いのかもしれません。

【3】アレンジはイメージできているが、実現できそうにない

珍しいな。どう「実現できそうにない」のかによりますが、普通に考えたら「実現できないアレンジは、やめとく」が吉でしょうね。

「脳内にイメージがあるが、適切な音源が手持ちに無いとか、頼めるボーカルや演奏者が居ない」という状況でしょうか。

お金や人脈が無いことはまぁまぁ仕方がないので、前後の【2】や【4】の内容も参考にしてもらいつつ…

🔹

┗ 「ジャンル」について考えてみる

「実現手段が無いのにイメージだけある」ということは、恐らくですが「ジャンル」というパッケージによってイメージされているのではないか・初めて「イメージ可能」になっている状態なのではないか、と推測します。

もし文字通りにそう、「〇〇風アレンジが浮かんでいて、実現したい」という状況下なのであれば、「そのジャンルの核」について考察してみたら、何か実現可能に近づくかも分かりません。

西洋音楽の・あるいは西洋音楽影響下の「音楽ジャンル」は、到底一概に言えることなどではないものの、その「リズム」が核の要素であるパターンは多いと思います。

例えば一例として、ボサノヴァのドラムパターンは、大勢で打楽器を打ち鳴らすサンバのリズムを模倣・代用したものが由来、とされています。

ボサノヴァの特徴は色々と挙げられますが、特にそのドラムパターンは、「他のジャンルでも共用」はされない、独特なものです。

🔹

(通じる表現か微妙ですが)「エクストリーム○○」を実践しようとする行為は、かなり芸術チックな着想法です。

↑ 私がたまに「弦楽四重奏によるDrum&Bass」だと言い張っている曲。

【4】とにかく原曲が強すぎて自信喪失している

「脳が考えるのをやめてしまっている」ことを感じるなら、一旦 寝た方が良いと思います。風呂とか散歩とか号泣でも良いですが、やはり一番 脳内が整理されるのは睡眠です。

🔹

他に具体的に試せることとして、受け取った原曲を一度、「小さな音で」聴いてみて下さい。かなり小さめです。

技術に圧倒されるのではなく、より「俯瞰的」に聴くことが容易になるはずです。

持論ですが、小さい音で再生しても「完成度が高い」印象を与えるのは、真によく考えられた作品です。

どちらかと言うと作編曲というより、mix・マスタリングの領域に寄った産物かもしれませんが、色々なことを学べる良い機会です。

また、さも「mix・マスタリング次第」かのように表現してしまったものの、前文のことを達成するのに、究極的には「良い楽器を良く録音し、また良い音源ライブラリを揃える」ことが何よりも前提です。現実です。

しかしこれは「“良い” サウンド」というものにデファクトスタンダードが生まれてしまっているから…というだけの話に沿う話でしかありません。

(念のため明言しておくと、ここで言っている「“良い” サウンド」とは、主に「市販されている曲のようなサウンド」のことです。)

「ショボい音源しか無いからダメだ…」ではなく、「その音源に向き合ったサウンド」を探求して下さい。

msgs chiptune bounce

— ねこねこゲーミング (@HueArme) March 5, 2024

MP3→https://t.co/xLiVUL18KC

MIDI→https://t.co/htFsN00zKi pic.twitter.com/v8mtUiDKX9

(↓ Logic付属音源縛り。実録音・オーディオ素材貼り付け不使用)

🔹

畢竟、雑音でも “音楽” は作れます。作って唸らせた者勝ちです。

戦い方は、「あなたが最初に思い描いた一つ」だけではない。

飛躍しますが、「新たな殴り方」を創造するのが、アートの歴史です。

「盤面の端」というものが存在しない、オセロゲームです。

あなたには、“その、さらに外側” のマス目が見えるでしょうか。