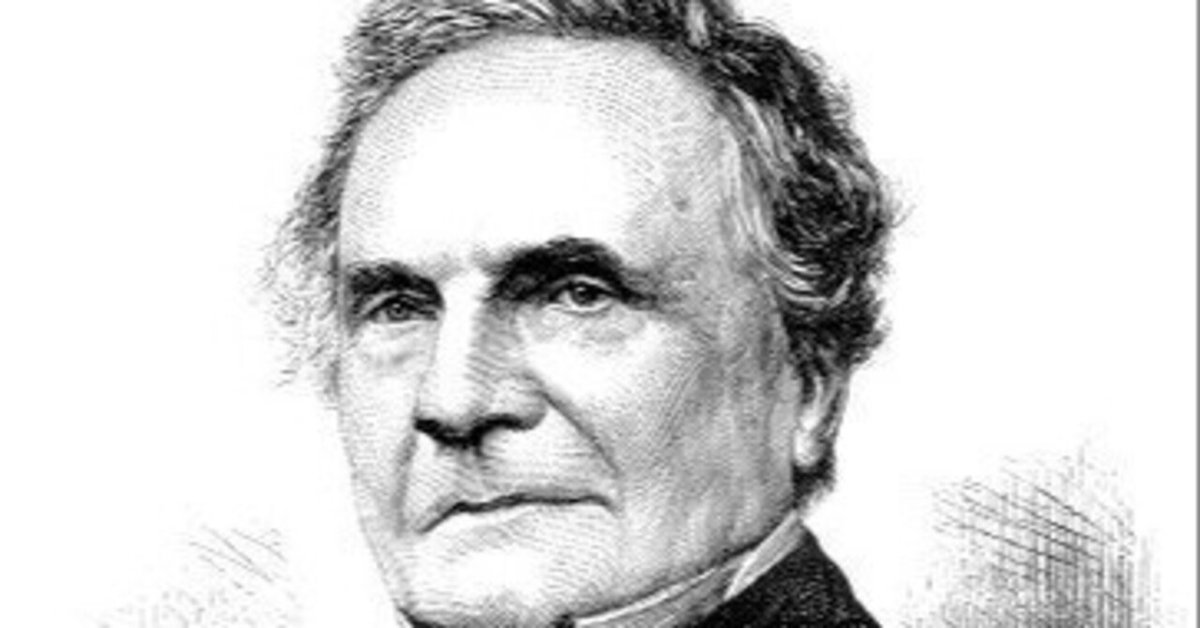

計算への果てなき探求/チャールズ・バベッジ Charles Babbage (1791-1871)

最初がエイダ・ラブレスであったのにそういえばチャールズ・バベッジそのひとを取り上げていなかった。1820年頃から現代のコンピュータの原型となるアーキテクチャを設計・開発し、その成果はのちの1940年代の初期コンピュータ設計において参照された。

この時代に計算機のアイデアで国家からの莫大な補助金を得たというのだから凄まじい発明家、というかビジョナリーである。しかもそれでいて理想が高すぎて作りきれない、というのだからそれもアツい。無謀にすぎる挑戦もそれが確かに未来を向いていれば歴史に残る。

幼少期と学問への興味

1791年のイギリスに生まれる。裕福な銀行家の家に育ったこともあり、幼少期から学問の世界へ足を踏み入れる環境に恵まれていた。少年期には数学の問題集を読みふけり、自作の計算表を書きつけながら数のパターンを追いかけることが多かった。学問に没頭するあまり、周囲の子どもたちと遊ぶよりも紙とペンを相手にしていたという。一方で健康面はやや弱く、しばしば病に倒れる時期があった。病床でも書物と計算表を枕元に置き、時間を忘れて数の謎と格闘していたと伝わっている。

ケンブリッジでの刺激

青年期にケンブリッジ大学へ進学し、当時の数学界の新潮流や古典幾何学の深い研究に触れ、さらに数の世界へ引き込まれるきっかけを得た。大学では優秀な学生同士の議論を重ね、数学だけでなく天文学や物理学など幅広い分野に目を向けていく。周囲を圧倒するほどの計算力は早くから評判になり、同世代の仲間から「どんなに桁数の多い計算も、呼吸するかのように片づける」と驚嘆の目を向けられていた。こうした評価がさらに彼の探究心に火をつけ、論理と計算の融合を志向する考え方が芽生えていった。

階差機関の構想

大学卒業後、イギリスの科学界では天文学や海図作成のために膨大な数表を必要とする一方、人間が行う計算作業に伴う誤植や計算ミスが重大な問題となっていた。彼はこの問題を解決するための自動計算装置として「階差機関」を構想し始める。多桁の数値を扱い、多項式関数の計算を自動で行い、正確な数表を出力できる装置があれば、多くの労力とミスを削減できるはずだと考えたのだ。

当時の蒸気機関や機械技術を応用し、歯車を巧妙に組み合わせて動作させる構想を立てたことで、国家の補助金も得られた。しかし膨大な歯車の製造や組み立てに莫大な資金と時間がかかり、さらに精密加工技術が追いつかなかったため、計画は大幅に遅延してしまう。それでも彼は機械式計算の有用性を熱弁し、周囲の疑念を払拭しようと奔走した。ただ、一部からは「理想だけを追いかける空想家だ」という批判も浴びるようになる。

街の騒音と研究環境

研究に没頭するあまり、街の喧騒を極度に嫌っていた逸話がよく知られている。特にストリート・オルガンの演奏には激しく苦情を申し立て、警察に取り締まりを依頼することさえあった。当時のロンドンは馬車や露店商、楽師などの音にあふれており、彼は繊細な設計や論理構築を行ううえで、わずかな雑音でも集中を乱されると考えていたようだ。音楽を楽しむよりも、計算と歯車の組み合わせに没頭する日々を過ごしていた姿が思い浮かぶ。

解析機関への進化

階差機関の試行錯誤が続く中、さらに革新的な「解析機関」という構想を打ち立てた。階差機関は特定の関数を計算する専用装置に近かったが、解析機関は汎用的なプログラムを入力でき、さまざまな計算を自動実行する機能を備えるという点で画期的だった。歯車やレバーを使って演算ユニット(ミル)と記憶装置(ストア)を分離し、パンチカードのような形でプログラムを入力する仕組みを考案するなど、現代のコンピュータアーキテクチャを先取りした要素が散りばめられていた。

しかし、このアイデアは当時の人々にとってあまりに先鋭的すぎた。階差機関さえ未完成であり、「そもそもそんな巨大で複雑な機械が本当に作れるのか」「プログラムを歯車で処理するなんて夢物語ではないか」といった疑念が強く、十分な支援は集まらなかった。それでも彼は、歯車とバルブやレバーの組み合わせによって、人間が思いつく限りの複雑な演算を自動化できる世界を追い続けた。

エイダ・ラブレスとの協業

解析機関の理論的側面を助ける上で重要だったのが、エイダ・ラブレスとの協力だ。エイダは彼の機械が数値計算だけでなく、記号的な処理も行える可能性にいち早く気づき、解説論文を執筆する。そこには繰り返し構造など、現代でいうプログラムの基礎概念が示されており、歯車式装置による汎用計算の可能性を広く世に知らしめるきっかけを作った。周囲には「女性が数学的天才を発揮するとは珍しい」と驚く者もいたが、彼にとっては共鳴し合う同志を得た喜びが大きかったようだ。ふたりは度重なる手紙や対面での議論を通じて、「機械」による論理処理の境界がいかに広がるかを理論上証明してみせた。

研究資金の行き詰まりと失意

政府からの補助金は階差機関の遅延が目立つにつれ打ち切られ、協力者も少しずつ離れていった。巨大な歯車装置を作り上げるという夢に対し、投資家や政治家は「成果が得られないまま延々と費用だけかさんでいく」という印象を持ち始める。彼は批判を浴びせられながらも改良案や再設計案を示そうとしたが、その野心が大きすぎるあまり現実の産業力や加工精度が追いついていないという構図になってしまった。

最終的に、階差機関も解析機関も、彼が生きているうちに完成を見ることはなかった。設計図やメモには精緻な歯車の配置や演算ルーチンが記されていたが、それを具体的に形にする十分な支援と技術が得られなかったのである。それでも彼は執念深く研究を続け、膨大な数の歯車サンプルやパーツを自宅や工房に積み上げ、「部品や中途半端な試作品が山のように残されていた」という記録が後年の研究者によって報告されている(『The Difference Engine: Charles Babbage and the Quest to Build the First Computer』著者: Doron Swade)。周囲から「部屋を埋め尽くすほどの歯車の山」と評されたほどだった。

名言とその意図

彼が残した言葉の中で有名なものに「誤った数字を機械に入れて正しい答えが得られると考える輩を理解できない」という皮肉がある(『Passages from the Life of a Philosopher』1864年)。これは当時、一部の政治家や技術者が「機械ならばどんな値を入れても勝手に正しく計算してくれる」と誤解していたことを皮肉ったものだ。歯車式であっても、計算装置はあくまで入力された情報に基づいて出力を返すだけであり、その論理を支配するのは人間の設計によるプログラムにほかならない。彼は「機械は間違わないが、人間が間違った指示を与えれば間違った結果しか出ない」ということを強調したかったのだろう。

晩年の活動と失意

晩年になると研究資金を確保することがますます困難になり、ただでさえ複雑な機械設計は進捗が滞った。政治家や学者からの風当たりも強まり、かつての賛同者の多くは期待を失い、他の研究プロジェクトへと移っていった。彼は自費で歯車の試作品を作り続けたが、大規模なプロジェクトを回せるだけの財政基盤を保つのは容易ではなかった。家族や親しい友人からは「もう研究をやめてゆっくりしたらどうか」と言われたとも伝わっているが、それでも計算機械の完成を諦めることはなかった。

やがて持病が悪化し、肉体的にも厳しい状況に追い込まれていく。その一方で、自身の発明に対する批判や中傷に対しては執拗に反論し、解析機関の有用性を最後まで説いた。結果として周囲から「偏屈な老学者」と見られることもあったが、彼にとっては終生変わらぬ信念を貫き通すうえで避けられない衝突だったのかもしれない。

死後の再評価

彼が1871年にこの世を去った後、歯車式の大規模な機械が本格的に組み立てられることはなかった。しかし残された膨大な設計図や理論ノートは後世の研究者に大きなインスピレーションを与えた。20世紀になり電気回路や電子管、トランジスタなどが発達すると、歯車の代わりに電子素子を用いて計算を自動化する道が開ける。コンピュータの基本原理としてよく引用される「記憶装置」と「演算装置」の分離や「プログラムをコード化して入力する方法」は、彼の解析機関構想で既に提案されていたため、「コンピュータの父」と称されるようになる。

また1991年には彼の設計図を基に、階差機関の一部を再現した機械がロンドンの科学博物館で組み立てられ、実際に動く姿を披露した。これは19世紀の技術的限界がなければ、あの巨大な歯車計算機は理論上動作可能だったことを証明する象徴的なイベントとなった。さらには解析機関の試作部品や彼のノートも再び注目され、歯車によるアルゴリズム実行という先駆的ビジョンが完全な空想ではなかったことが再認識された。

IT技術史への影響

電気式コンピュータの登場によって急速に情報技術が発展していく中で、計算の汎用性やプログラムによる制御という発想が極めて重要な位置を占めるようになった。ここで先駆けとなったのは間違いなく彼の解析機関構想だった。歯車式という当時の限られた技術を前提としながらも、演算と記憶、プログラムの入力というコンセプトを形にしようとする姿勢は、のちにアラン・チューリングなどの計算理論にもつながるアイデアを含んでいたともいえる。

彼の人生は未完成の発明と挫折に彩られていたが、その着想や執念がコンピュータ史の黎明期における羅針盤として機能した事実は大きい。現代ではマイクロプロセッサの中のトランジスタが歯車に置き換わっただけだ、という言説があるほどで、内部で行われる論理演算の構造は彼の構想に連なる思想といえるだろう。批判や誤解の中で研究を続けた姿は、創造的な発明者の生き方を象徴し、後世のIT技術者や科学者たちに強い刺激を与え続けている。

人柄とエピソード

それまでの機械技術の常識を超えようとするあまり、妥協を嫌い苛立ちを表に出すことも多かったとされる。一方で、同僚や学生に対しては熱意をもって自身の研究を伝え、機械の試作段階を見せながら「ここには未来がある」と説いたともいう。晩年には手元にある部品の数を正確に把握しようとして、歯車ごとに整理に明け暮れる時期もあったという記述も残されており(『The Difference Engine: Charles Babbage and the Quest to Build the First Computer』著者: Doron Swade)、これらは端から見ると偏執的に映るが、彼にとっては理想の機械に近づくために必要な行動だったのだろう。奇矯ともいえる振る舞いの裏に、冷静で正確な計算力と大きな夢への信念が同居していた。

終わりに

生前に完成を見られなかった機械たちは、彼自身の評価を長らく曇らせた。しかし20世紀以降のコンピュータの急激な発展にともない、その理論的先駆性と発想の壮大さがあらためて見直され、IT技術史の中で揺るぎない地位を築いている。演算と記憶、プログラムの入力というコンピュータの三位一体を先取りした彼の構想は、いまなおエンジニアや研究者の想像力を刺激してやまない。未完に終わった歯車の山は、未来のコンピュータを夢見たひとりの発明家の証しとして、後世へと語り継がれている。