『きらきら星変奏曲』の主題の謎

日本では『きらきら星』の名で親しまれている童謡のメロディーは18世紀半ばのフランスで生まれたと考えられています。

ただし『きらきらひかる』で始まる日本語歌詞は、19世紀初頭にイギリス人J. テイラーが作った替え歌"Twinkle, twinkle, little star"を参考に、児童文学作家の武鹿悦子(ぶしか えつこ、1928– )が作詞したものです。

もともとのフランス語の歌詞は"Ah ! vous dirai-je, maman, Ce qui cause mon tourment."で始まるもので、意味は「ねえママ、教えてあげる!僕が困っているのはね」といったもので、その後に様々な困ったお話が続きます。

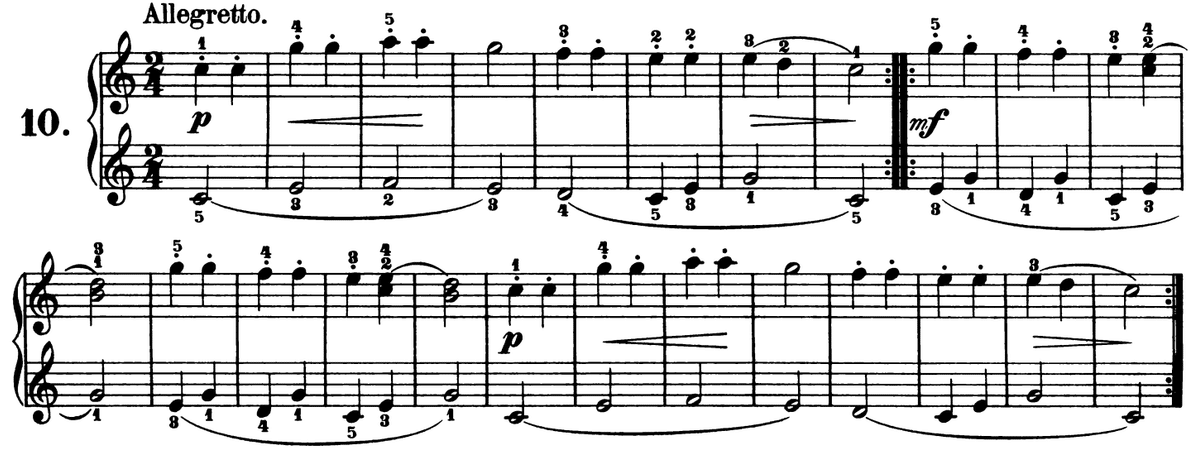

さて、譜面を見てみましょう。日本で一般的によく知られている『きらきら星』のメロディーは次のように書かれています。

この旋律が非常によく知られるようになった原因の1つは、この旋律をもとにしてW. A. モーツァルトが可愛らしい変奏曲を書いたことだと言っていいでしょう。

ところがモーツァルトの変奏曲の楽譜は次のように書かれており、童謡でよく見る譜面とは大きく異なっています。

これは一体どうしたことでしょうか?こちらの方が本来の書き方だったのでしょうか?

そう考えて18世紀フランスでどのように書かれていたのかを調べてみると、驚くべきことが分かります。

なんと18世紀フランスでは『きらきら星』の主題は次のように書かれているのです。

18世紀半ばのフランス

実際の楽譜を見てみましょう。

この旋律の楽譜の最も古い記録は、一般的には1761年のF. ブーアン(François Bouin)による『La Vielleuse habile (巧みなハーディー・ガーディー奏者)』とされていますが、私はM. コレット(Michel Corrette 1707–1795)のフルート教本『Méthode pour apprendre à jouer la flûte』 (1740)の第2版(1753)に収録されていることを見つけました。ですから今のところ、この主題の最も古い資料は1753年のものということになろうかと思います。

この曲は1740年ごろに作られ、1745年には、『Les Folies de Coraline』というイタリアのコメディで使われたと、J.–B. ヴェケルラン (1903)は述べています。しかしヴェケルランは譜例を挙げておらず、歌詞の記録のみから主題の存在を推測しているのであろうと考えられます。

楽譜と歌詞がセットになった最も古い資料は1774年のシャルル・ド・リュス(Charles de Lusse)による 『Recueil de Romances (歌曲集)』です。

しかし、1760年に出版された"Le Chansonnier français, ou recueil de chansons"の第 3 巻は、別のページではありますが歌詞を載せています。

また、M. コレットが1762年にAh vous dirai-je mamanのロマンスをもとにした変奏曲を書いています。年代が正しければ、モーツァルトよりも20年先行する時代にすでにきらきら星変奏曲が書かれていたことになります。

古典派時代のドイツ

一方、ドイツの事例を見るとまた面白いことが分かります。

J. S. バッハの息子の1人であるJ. C. F. バッハ(1732–95)は次のような書き方で変奏曲を書いています。作曲年ははっきりせず、1760–1789 のころかとのことです。

有名なフランツ・ベンダの息子のF. W. H. ベンダ (Friedrich Wilhelm Heinrich Benda, 1745–1814)による変奏曲(作曲年不明)。

G. J. フォーグラー Georg Joseph Vogler (1749–1814)による変奏曲の例はこうです。これも作曲年はよくわかりません。

オーストリア出身のI. プレイエル Ignace Pleyel (1757–1831)(作曲時期は1800–1810ごろとのこと)

以上のことから、ドイツとフランスで、メロディーの書き方のルールに違いがあったということが分かります。

モーツァルト式の書き方

それではなぜモーツァルトはそのどちらとも異なった書き方を採用したのでしょうか?

それはこのように考えることができます。モーツァルトはフランス音楽にもドイツ音楽にも配慮し、両者の特徴を併せ持つような書き方を選ばなければならなかったのではないでしょうか。

両者のどちらとも矛盾しない書き方をするためには、小節線を増やすしかありませんでした。

なお、フランスでも一部のガヴォットで小節線を増やしてモーツァルト式の記譜法にしたものが見られます。

例えばJ.-Ph. ラモーの有名な『ガヴォットと変奏曲』(1727年出版)では、次の譜例のような書き方を採用しています。

有名なゴセックのガヴォット(1786ごろ作曲)もこの書き方を持つ例です。

ただし一般的には次のようなアレンジで普及しており、もはやガヴォットとは別のリズムになっています。

モーツァルト以後のきらきら星

モーツァルトと同じ書き方をする作曲家の多くは、おそらくモーツァルトによる『きらきら星変奏曲』が有名になったために、その書き方を採用したのだろうと思われます。

いくつか挙げてみましょう。

イギリスのジョセフ・デイル Joseph Dale (1750–1821)は年齢的にはモーツァルトより先行する可能性もありますが作曲年は不明。

ジャン=バティスト・カルドン Jean-Baptiste Cardon (1760–1803)はイタリア系フランス人のハーピストで、一時ロンドンなどに滞在した後、フランス革命を機にロシアへ渡った。作曲年不明。

ピアニストのルートヴィヒ・ベルガー Ludwig Berger (1777–1839)はクレメンティの弟子としてロシアに滞在後、1814年にベルリンに戻ってF. メンデルスゾーンなどを指導しました。作曲年は不明ですが、年齢から見てモーツァルトのものより後であることは間違いないでしょう。

断片しか残されていませんが、1833年にフランツ・リスト Franz Liszt (1811–1886)も『きらきら星』に手を出しています(S.163b)。右手が変イ長調で「ミミソソララソ・ファファミミレレ(ド)」と動きます。

カール・チェルニー Carl Czerny (1791–1857)による『きらきら星』は珍しく変奏曲ではありません。(100のやさしいレクリエーション Erster Clavier-Unterricht in 100 Erholungen)

その他、探すとモーツァルト式のきらきら星はいくらでも出てきます。

1874 Henri Valiquet (1817–1879)

1874 Adolphe David (1842–1897)

1877 Adolphe Blanc (1828–1885)

1883 Charles Dancla (1817–1907)

しかし全てモーツァルト式に変わったかと言えばそうではありません。

1886年にサン=サーンスは『動物の謝肉祭』の第12曲「化石」の中で古いフランスの記譜法を用いています。

なぜフランスとドイツで書き方が違うのか

フランスとドイツで表記方法が異なるのはなぜなのでしょうか?

この違いが生じたのは17世紀の半ばであったと推定できます。特に重要なのはフランス語の性質と、ルイ14世の宮廷で活躍したJ.-B. リュリの影響です。

フランス語の大きな特徴は、いくつかの単語が集まって1つのグループを作り、それぞれのグループの終わりに音が長くなるアクセントが来ることです。

フランスでは歌の歌詞はたいてい12音節で、それは6+6の2つのグループ(半句)に分かれるのが規則でした。そしてそれぞれの6音節のグループも、3+3や2+4などの小さなグループに分かれるのが普通です。

そしてこのような歌詞のアクセントを、小節線の直後に置くことが一般化したのがリュリの時代(1650ごろ–87)だったのです。

次の一節はリュリの晩年のオペラ『アルミード armide』で、主人公のアルミードの初登場シーンですが、12音節詩行を構成するそれぞれの6音節のグループの最後の音節が、規則正しく小節線の次に来るように作られています。

Je ne triomphe pas || du plus vaillant de tous.

Renaud, pour qui ma haine || a tant de violence,

L’indomptable Renaud || échappe à mon courroux.

私は、最も勇敢な者を打ち負かしてはいません。

私の憎しみがこれほど激しいルノー、

手強いルノーだけが、私の怒りを逃れているのです。

Tout le camp ennemi || pour moi devient sensible,

Et lui seul toujours invincible

Fit gloire de me voir || d’un œil indifférent.

敵の陣営全体が私の魅力に心を動かされる中、

ただ彼だけが常に不屈のままで、

私を無関心な目で見ることを誇りとしているのです。

Il est dans l’âge aimable || où sans efforts on aime,...

Non ; je ne puis manquer || sans un dépit extrême

La conquête d’un cœur || si superbe et si grand.

彼は、努力せずとも愛される年頃にあります。...

いいえ、こんなにも見事で偉大な心を手に入れ損ねることなど、

極めて大きな悔しさなしには耐えられません。

次の動画はアルミード Armideの別の場面。

Si la guerre / aujourd’hui // fait craindre / ses ravages,

C’est aux bords / du Jourdain // qu’ils doivent / s’arrêter.

もし今日、戦がその荒廃を恐れさせるとしても、

それはヨルダン川のほとりで止まるはずです。

このようにして、次のようなガヴォットの記譜法が生れたと考えられます。次の譜例は『アルセスト Alceste』(1674)のガヴォットです。これは7音節を基本パターンとする歌詞。8音節目は弱い音節で、有ったり無かったりしています。(音源)

Jeunes cœurs / laissez-vous prendre // le péril / est grand d'attendre

Vous perdez / d'heureux moments // en cherchant / à vous défendre;

si l'amour / a des tourments // c'est la faute / des amants.

若者よ、流れに身を任せるのだ、待つのはとても危険だ。

幸せな時は失われるだろう、自分を守らんとすれば。

もし愛に苦しみがあるなら、それは恋人たちあやまち。

この結果、フランス音楽では、歌詞の最初の複数の音節が小節線の前に置かれることが1つのルールのようになりました。

一方ドイツ語の詩は、アクセントのある音節とない音節が交代するだけですので、詩行の一番最初のアクセントを小節線の次に置くのが普通でした。そのためドイツ音楽では最初の小節線の前には大抵の場合何もないか、弱い音節が1つ来るだけとなったのです。

鍛冶屋式

最後に非常に珍しい事例として、アドルフ・アダンによる『きらきら星』の主題の利用の仕方を紹介しておきましょう。

これはヘンデルが『調子の良い鍛冶屋』で用いている書き方と同じなので、鍛冶屋式記譜法と呼ぶことができるでしょう。(音源)

鍛冶屋式記譜法はヨハン・マッテゾンが『完全なる楽長』の中で紹介している方法でもあります。

しかし『調子の良い鍛冶屋』は、単に小節線をずらして引いたようにしか思えません。それに対してアダンの『きらきら星』は小節との位置関係がそれとは違っているように思えます。この2つの曲は、見かけは同じリズムに見えますが、実は違うリズムです。