G. カッチーニ『アマリッリ』のリズム分析

この記事では全音楽譜出版社「イタリア歌曲 集1巻」の最初の曲であるカッチーニのアマリッリ Amarilliのリズムを研究します。

曲について

作曲者のジュリオ・カッチーニ (Giulio Caccini 1545/1551ごろ–1618)は、バロック時代の幕開けを演出した人物の1人です。ヤコポ・ペーリなどと競い合って、新しい様式であるモノディーを用いた最初期のオペラを作り上げました。

この曲は、カッチーニが1602年に出版したモノディー様式による曲集『新しい音楽 Le nuove musiche』に収録されています。詩を書いたのは当時の売れっ子詩人であったジョヴァンニ・バッティスタ・グァリーニ(Giovanni Battista Guarini, 1538–1612)です。

伴奏はかなり新しい時代の様式でアレンジされています。これは1914年にイタリアのリコルディ社から出版される際に、アレッサンドロ・パリゾッティがピアノ伴奏の歌曲にアレンジしているからです。和声もそうですが、ベース音も原曲とは違った動きをしています。記事の最後に原曲についての紹介をしていますので、そちらも参照してください。

歌詞

7音節と11音節の詩行が交代する構成を持ち、2行目以降は、2行ずつ脚韻が踏まれています。以下に詩を示しますが、アクセントがある、またはあるっぽい母音を太字にしてあります。7音節の詩行は第6音節に行末のアクセントがあり、11音節の詩行は第10音節に行末のアクセントがあります。また、単語間で母音が連続する場合は1つの音節と考えるのがイタリア語の詩のルールです。

二重母音の扱いは複雑で、-iaや-ioは詩行の中では1音節、行末では2音節と数えます(参照イタリア詩の技法)。ただし歌の場合、その歌詞をメロディーの末尾として使うなら2音節、メロディーの途中として使うなら1音節、のような柔軟な扱いは可能なようです。例えば1巻の8曲目『Vittoria, mio core!』のsfaccioは行末なのに-cioは1音で歌っていますし、同9曲目の『Aria di chiesa』ではDioが2音節として扱われています。

7 Amarilli, mia bella,

アマリッリ、愛しい君よ、

11 Non credi, o del mio cor dolce desio,

7 D'esser tu l'amor mio?

信じないのか?おお、私の心の甘き願い、

君こそが私の愛であると。

11 Credilo pur: e se timor t'assale,

7 Dubitar non ti vale.

どうかそれを信じておくれ。もし恐れが君を包もうとも、

疑ってはならない。

11 Aprimi il petto e vedrai scritto in core:

7 Amarilli è il mio amore.

私の胸を開いて見てごらん、心に刻まれているのがわかるだろう:

アマリッリが私の愛だと。

詩人のグァリーニは『忠実な羊飼い Il pastor fido』という有名な作品を書いており、そこに登場するヒロインの名前がアマリッリです。高貴な身分のアマリッリは婚約者のいる身ながら羊飼いのミルティッロを愛しています。ところがミルティッロを愛するニンフが、彼女を陥れようとしてアマリッリの不貞を暴き、結果彼女はディアナの生贄にされることに。しかしミルティッロは自分が彼女の身代わりになることを申し出ます。結局ミルティッロは司祭モンターノの子であったことが判明し、アマリッリとミルティッロの結婚が認められてハッピーエンドとなるストーリーです。ですからこの『アマリッリ』は、明示されてはいませんがおそらく、羊飼いミルティッロの立場で書かれたものなのではないでしょうか。

リズムの分析

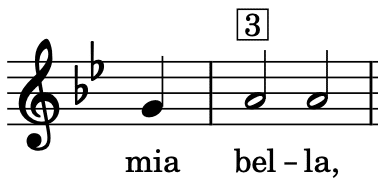

さて、メロディーを見ていきましょう。まず最初の2小節を次のようなものと考えましょう。

これに、次のような部分が付加されて、2+1小節の構造となったと考えるのです。これで歌詞の第1行が終わります。

なぜ末尾をわざわざ長い音符にして考えるかというと、その音符が短くなっているのは、その音符が所属する構造の都合のためではなく、次から始まる別の構造の先頭が重なるためだからです。ですから、表面上は短い音符で書かれていても、構造の中で果たしている役割は決して小さなものではない、ということを理解してほしいのです。次の譜例のように書かれていると、ついD-A-B♭とF♯-G-A-Aに分けたくなってしまいます。歌詞に即してD-A-B♭-F♯をグループにしたとしても必要以上にF♯を弱く捉えてしまいかねません。

(ただし作曲家によっては、歌詞の切れ目とメロディーの切れ目がどうしても合わないという場合も生じます。この場合は、適切な程度で歌詞の切れ目を重視することを諦めるしかありません。)

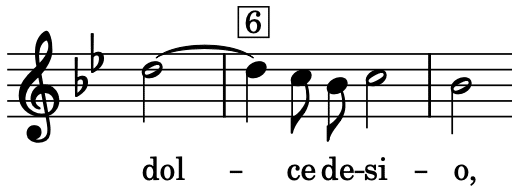

次は第2行目です。最後のcor『心』は、本来はcoreやcuoreという形の単語ですが、アクセントのある母音で終わらせたい場合に末尾の弱い母音が脱落します(トロンカメント)。そして注目してほしいのは、non credi, oとメロディーが下降するのに対して、del以下が再び上に跳んで下降を再開することです。このために、第4小節の3拍目から始まるグループが生じます。

これにより再び第3拍から新しいグループが始まりやすい状態が生じます。そのため、第5小節の第3拍から、曲の冒頭とよく似たメロディーが始まることになるのです。つまり第4か第5小節から、表記上小節線と、実質的な小節がズレます。イタリアの音楽は小節線が半小節ずれて書かれることをあまり気にしません。これは後の時代のヴィヴァルディやペルゴレージなどでも同様です。このことはイタリアでは小節線にアクセントを示すという意味があまりないということを意味しています。

次は第3行です。表記のズレは継続しています。元の表記では第10小節に全音符が出ていますが、これは必要以上に伸ばすことで表記のズレを解消しようとするものです。ですから次の小節から再び表記が実質的な小節と一致するようになります。

次は第4行です。これも、まず次の譜例のような2小節の形を考えましょう。このような形が深層にありつつ、その次の譜例の8分音符の連続が始まるために、purの音は短くされるのです。

さて第4行の後半ですが、ここは注意が必要です。というのも、第14小節の強拍の位置にアクセントを持たない音節-leが現れるからです。実際のアクセントはその直前の-sa-にあります。バロック時代の音楽では、このように表記上の弱拍から表記上の強拍に向けて強弱の動きがなされることがしばしばあります。要するにここも、実質的な強拍が表記上の強拍とは別の位置に来ているのです。

(ちなみに当時の表現ではアクセントのある音節は「長」と言われ、アクセントの無い音節は「短」と言われた。言語の音節について強弱という言い方はしなかった。)

上で言ったことが正しいことは、すぐ次で証明されます。第15小節から5番目の詩行に入りますが、第13小節とほぼ同じ形が、第15小節の後半から、半小節ズレて現れていることが分かりますか?

第6行も、次の譜例のような形であると考えるといいでしょう。まずこの2小節で、5音節消費します。この最後の-toに重なるように、第6行の後半が始まります。

第6行の後半はさっき第13小節あたりで見た形と全く同じリズムです。co-re『心』は強弱ですが、やはり第3拍から第1拍の動きに乗っていますので拍節は表記とズレています。

第7行は、最初のAmarilliが繰り返されますが、基本構造はほとんど同じです。Amarilliの-ril-liの2つの音節によって強弱関係が作られています。例のごとく、譜例では全音符で書いた部分は、実際には再びA-ma-が重なってくるために短く削られることを忘れないでください。

3回目のAmarilliから形が少し変わります。-ril-riが半分の長さになっています。

これに次の譜例の形が重ねられます。こちらは-mo-reが2小節の長さになています。これは最後の行の終わりなので、ゆっくりと終止を行って強い終結感を得ようとしているのです。結果、第25〜27小節が1+2の3小節構造となっています。

第28小節からは、第11〜27小節の繰り返しになります。よって飛ばして、第45小節以降を見ていきます。

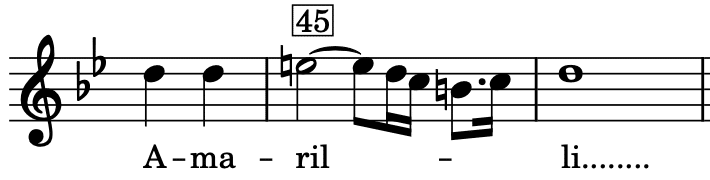

44小節の後半のアナクルーシスから、第7行の繰り返しとなります。次の譜例で示しますように、まず第45、46小節によって1つのまとまりがが形成されます。今までと同じく、譜例に書いた全音符は、次の譜例が重なってくるために短縮されることになります。しかし表面上は短縮されますが、この部分の核になっているのは、E音→D音という全音符+全音符の価値を持った骨組みなのです。

そして最後の部分は、第47小節が細かく動きますが、結局第48,49小節が終止を形成する核となるために、第47小節は長いアナクルーシスのような役割を果たすことになります。

原曲

以下に当時の出版譜(1602年)を載せます。小節線がまばらに引かれていますが、どこに引くかに法則性はありません。曲の後半が繰り返される際に最初とは違う位置に小節線が引かれたりしています。ただしそうは言っても、今日我々が見る楽譜の小節線の間の位置に引かれている箇所はないので、線は引かれていなくても小節のような単位が認識されていたことがなんとなく分かります。メロディーの音符の並びが全音符の連続を元にしているという理解が維持されているからでしょう。しかしこれは、この時代どこでもそうだと言うわけではありません。例えば同じ頃のフランスの歌曲はほぼ小節線が引かれませんが、全音符が連続していると解釈できない不規則な音符の並びが生じることがあります。

以下はGiacomo Sciommeri氏による書き起こしです。ただし楽譜の改行を小節線とみなしています。カッチーニの『Le nuove musiche』には曲の途中において改行と同時に小節線を引いた箇所はありません。小節線に、歌と伴奏のタイミングを合わせるための機能ぐらいしか要求していなかったとすれば、ページの端に小節線を引く必要性を感じなかったのでしょう。