ベートーヴェンのガヴォット・リズム

ひとまずベートーヴェンがガヴォット・リズムで書いた曲をできるだけ集めることを目標とします。

ガヴォット・リズムの前提知識

ガヴォット・リズムというのは、この種の楽曲においては、小節に対して旋律のリズムが、バロック時代のガヴォットと同じ形をしているように思われるので、そのように呼ばれているものです。

ただしそのリズムにはさらにいくつかの区別をしておく必要があります。「ガヴォット・リズム」というのは以下に挙げるようないくつかのリズムの総称なのです。

①まったくバロック時代のガヴォットと同じリズムであるもの

これは旋律と一緒に伴奏も小節からズレているものです。要するに、普通の2拍子の曲の小節線をずらしただけと感じられるものです。

例えば次のガヴォットはJ. S. バッハのフランス組曲からのものです。

これを次のような書き方をしても、タイトルがガヴォットでなければ特に問題は生じません。実際17世紀の初頭までのガヴォットは、小節の先頭から始まる書き方で記譜されていました。上の譜例のような書き方が一般化していくのは17世紀半ば以降のことです。

18世紀前半のフランスでは、F. クープランなどを始めとして、多くの作曲家がガヴォット的な書き方で楽譜を書いています。これはドイツやイタリアの楽譜とは明らかに異なる傾向でした。そしてそのようにガヴォット的な書き方をされた曲はロンド形式で書かれることが非常に多かったのです。これが世紀の半ばごろになると、それまで流行っていた表題を付けることが廃れて、タイトルを単にロンドとする場合が増えていきます。これがイタリアオペラやロンドンなどの愛好家向けの鍵盤音楽に波及していき、モーツァルトの時代のロンドになっていくのです。

②伴奏は小節線の区分に一致し、旋律がガヴォットと同じリズムであるもの

古典派の時代になって増えてくるのが、ガヴォットの伴奏だけが小節線の区分に一致するタイプの形です。ただしガヴォットというジャンル自体は衰退しており、フランスで発達したロンド形式の楽曲に付随するリズムとしてしばしば見られるものとなりました。これをガヴォットのリズムと呼ぶのは気が引けますが、「ガヴォット・リズム」という言葉があるかなり広まっているし、分かりやすいので、これもガヴォット・リズムに含めます。私は特にこの形のリズムを「斜拍子形リズム」と呼んでいます。

このタイプの典型的な例は、モーツァルトのトルコ行進曲です。

古典派からロマン派の作曲家がガヴォットを編曲する際に、あやまってこのタイプの伴奏を付けてしまい、リズムがギクシャクすることがよくあります。例えば、誤ってリュリのガヴォットとして知られているマラン・マレーのロンドーがその典型でしょう。原曲にはそのようなギクシャクさはありません。

(リュリのガヴォットとして広まったものの音源) (マレーのロンドー原曲の音源)

他の例としては1868年にイギリスのヘンリー・ギースが、ルイ13世の作曲した曲と偽って発表した『アマリリス』があります。これも聴くとメロディーと伴奏がギクシャクしていることが分かるでしょう。(音源)

斜拍子とウラシャ

モーツァルトのトルコ行進曲の冒頭では第1・第2小節が1つの大きな小節(ハイパーメジャー)と感じられます。その場合のリズムを私が「斜拍子形のリズム」と呼んでいることはすでに触れました。

一方、この例でもしも、第0・第1小節が1つのハイパーメジャーと感じられた場合は、そのリズムを「ウラシャ」と呼びます(裏✕斜拍子の意味です)。ベートーヴェンでは「ウラシャ」の形になる頻度がモーツァルトよりも高いように思われます。

斜拍子とウラシャの違いについては下記の記事も参照してください。

③伴奏は小節線の区分に一致し、メロディーも小節線に一致する形に半小節のアナクルーシスが付いた形であるもの

伴奏が小節線の区分に一致するため、旋律の側もそれと同じリズムに近づこうとする傾向が生じます。その結果、半小節のアナクルーシスの付いた標準形リズムであるような部分がしばしば現れます。このタイプの典型的な例はモーツァルトのトルコ行進曲の2小節目後半から4小節目前半までの形です。第1・第2小節の旋律が小節の真ん中に区分を持っていたのに対して、第3小節では真ん中の区分は感じられません。

以上のように、「ガヴォット・リズム」と呼ばれうるような一連の形があり、作曲家はたしかにそのリズムを使ったり、使わなかったりする、という事実があります。

このリズムを演奏家がどう考えるべきか、まではなかなか言えませんが、少なくともこのようなカテゴリーの曲が事実存在するということを理解することから始めることが重要でしょう。

以下、ベートーヴェンの作品の中で、「ガヴォット・リズム」が比較的まとまって用いられている事例を見つけただけ挙げていきます。よって記載漏れがある可能性がありますの、その点はご容赦ください。

ベートーヴェンがガヴォット・リズムを用いて作曲した作品を挙げていく

ベートーヴェンでガヴォット・リズムが良く見られるのは、ロンド形式の終楽章と、変奏曲形式の中間楽章においてである。

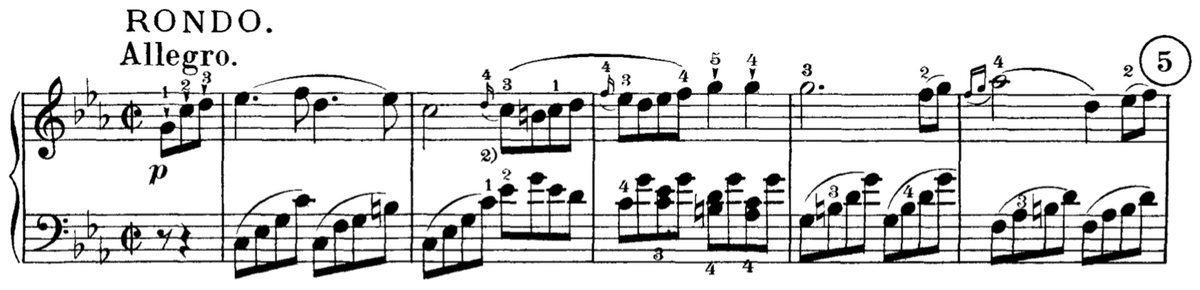

(1783) WoO49 ロンド イ長調

(音源)

(1793–95) Op.1-3 ピアノトリオ第2楽章

(音源)

(1792〜1795) Op.4, 弦楽五重奏曲のフィナーレ(ロンド形式)

(音源)

下の譜例の3小節目から2小節ずつのウラシャのリズムに変化する。(音源)

(1796) Op.5-2 チェロ・ソナタ第2番、第2楽章ロンド

(音源)

(1797–98) Op.7 ピアノソナタ第4番、第4楽章ロンド

(音源)

(1797–98) Op.9-3 弦楽三重奏曲第3番、第1楽章

6/8拍子ではあるが、ガヴォットとよく似た形であるのでここに挙げておく。

(音源)

(1797) Op.11、ピアノトリオ第4番、第3楽章変奏曲

本来のガヴォット・リズムならば、アナクルーシスは8分音符4つ分の長さが必要であるが、この変奏曲の主題は若干変形されて8分音符3つになっている。

(音源)

(1797–98) Op.12-3, Violin Sonata 3, E♭ majorの第3楽章ロンド(ロンドソナタ形式)

(音源)

(1797–98)Op.13, ピアノソナタ第8番、第3楽章ロンド(ロンドソナタ形式)

主題冒頭の4小節だけガヴォット・リズムに近い形を持っている。(音源)

(1797–98)Op.14-1, ピアノソナタ第9番、第3楽章ロンド

第0・第1小節の2小節でハイパーメジャーを作っているように感じられる。(音源)

(1793–1800)Op.15, ピアノ協奏曲第1番、第3楽章(ロンドソナタ形式)

途中で出てくるイ短調のエピソードがガヴォットリズム的。 (音源)

(1799)Op.18-2、弦楽四重奏曲第2番、第2楽章の途中のアレグロ

(音源)

(1800)Op.18-6, 弦楽四重奏曲第6番、第3楽章スケルツォ

この曲については別に記事を書いているのでそちらも参照して頂きたい。(記事)

簡単に説明すると以下のようになる。ベースはほぼ常にガヴォット・リズムを守っている。そしてこのガヴォット・リズムはバロック時代のガヴォットのリズムなので、最初の不完全小節は実はアナクルーズではなく、単に小節線がズレて引かれているだけに過ぎない、というわけである。上の声部は最初のアナクルーシスを小節の強拍とみなして書かれている。ただし部分的にはベースと同じリズムになっている。(音源)

次の譜例は小節線の位置を変えたもの。

(1800) Op.22, ピアノソナタ第11番、第4楽章ロンド

(音源)

(1800–01)Op.24, ヴァイオリン・ソナタ第5番『春』、第4楽章ロンド

(音源)

(1800–01)Op.26, ピアノソナタ第12番、第4楽章(ロンド形式)

非常に多彩なリズムを持つガヴォット・リズムの傑作。冒頭は引き伸ばされたガヴォットリズムで始まる。つまり2.5小節のアナクルーシスがあり、これに大きな強拍に相当する第3小節の前半を加えると3小節分となる。第3小節の後半から第6小節の前半までも3小節分の長さがあって、それらを合計すると1つのリズムが6小節分の長さで構成されていることになる。続いて第6小節の後半から次のアナクルーシスが再び始まり、これも2.5小節分ある。結局第12小節の前半まで、6+6小節の長さがある。

第12小節の後半からのリズムは冒頭よりも小さくなっている。そしてここから明確に、偶数番目の小節が強拍に相当するようなハイパーメーターを構成するようになる。(音源)

(1801–02)Op.30-2, ヴァイオリン・ソナタ第7番, 第2楽章

このような穏やかな曲調でしばしば見られるが、伴奏が小節の第1拍であまり存在感のある動きを示さず、むしろ伴奏もメロディーと一緒に半小節ずれているように感じられるタイプ。よってリズムとしてはバロック時代のガヴォットに近くなっている。この主題を聞いて、強拍の位置を当てられる人はいないだろう。(音源)

(1801–02)Op.30-3, ヴァイオリン・ソナタ第8番、第3楽章(ロンド形式)

(音源)

(1802) Op.31-1, ピアノソナタ第16番, 第3楽章ロンド

おそらく第0・第1小節がハイパーメジャーを作っている。よって偶数小節が強小節となり、「ウラシャ」のリズムを構成している。(音源)

(1802)Op.33-1, 『7つのバガテル』第1番

6/8拍子でのガヴォット・リズム

(音源)

(1801–02) Op.40 ロマンス第1番

(音源)

(1795) Op.46, 歌曲『アデライーデ』Adelaideの冒頭

(音源)

(1797?) Op.49-1, ピアノソナタ第19番第2楽章ロンド

6/8拍子のガヴォットリズムに近い形。(音源)

(1797) Op.51-1, 2つのロンド第1番

(音源)

(1790–69) Op.52, 8つの歌曲、第5番『モリーの別れ (Mollys Abschied)』 (ト長調)

それぞれの小節の強拍に、詩行の句切りとなる強い音節が規則正しく来ていることが分かるだろう。詩行はその音節で切れるか(例:第1小節の wohl)、あるいはその後に弱い音節を伴って女性終止となる(例:第2小節のSchmer-zen)。(音源)

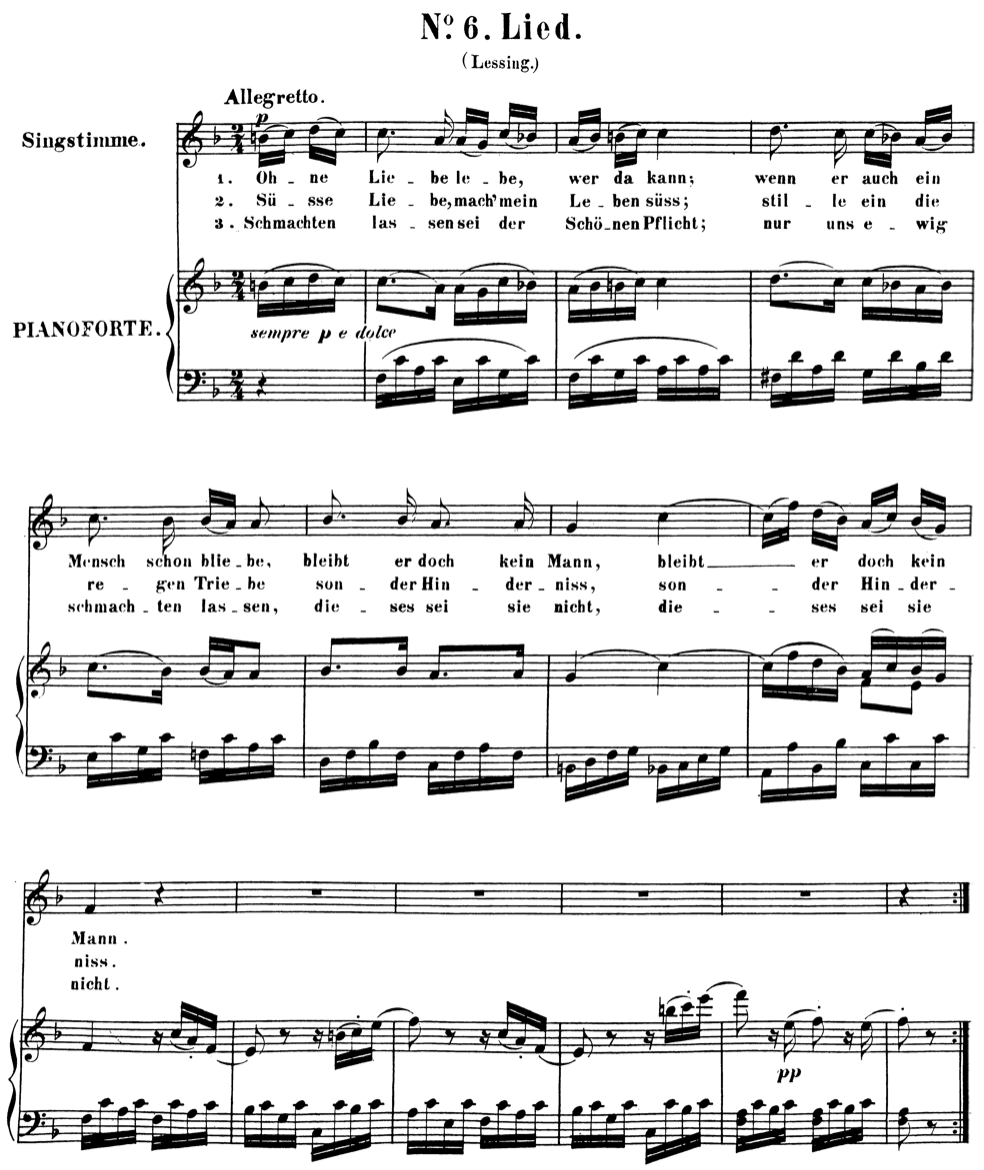

(1790–69) Op.52, 8つの歌曲、第6番

第2小節の後半で詩が句切れているのが違和感を与えている。普通、このリズムには8音節の詩行がよく使われるのだが、この歌詞は9音節の詩行であり、詩行の最後の強い音節が小節の後半の4分音符に当たっている。この曲は、旋律のフレーズと歌詞の切れ目が全然合っていない。同じ曲集の第5番と比較してみればそのことがよく分かるだろう。おそらくかなり若い頃の作品なのだろうが、なぜ出版したのか分からない。(音源)

(1803–04) Op.53, ピアノソナタ第21番『ワルトシュタイン』, 第3楽章ロンドのエピソード

(1806) Op.59-3, 弦楽四重奏曲第9番『ラズモフスキー第3番』

これはウラシャのリズムでありまた6/8拍子であるのでガヴォットとは大分様子が異なるが、一応挙げておく。(音源)

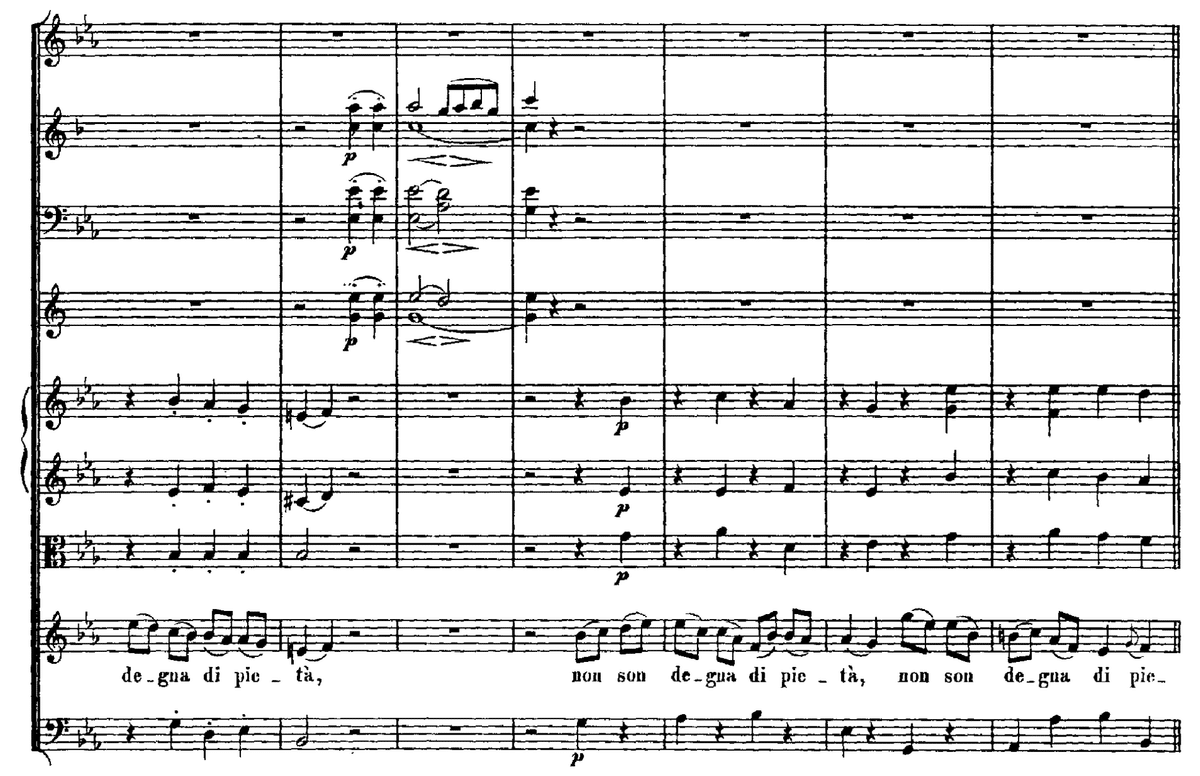

(1796) Op.65, Ah! perfid 『ああ、不実なる人よ』

これは明らかにモーツァルトの時代のオペラのアリアを勉強する際に作られたもの。サリエリの指導によるものであろう。オペラのクライマックスで演奏されるロンド・アリアと呼ばれるアリアの、極めて典型的な内容を持っている。つまりレティたティーヴォ、あるいは歌唱の要素の加わったアリオーソから、ゆったりしたアリアが始まり、最後に速度の速いアリアが来て盛り上がって終わる。当時の作曲家には、歌手の要望などに応じてこういうアリアをオペラの特定の場面に合致するような作る技術が求められたのである。

こうした曲は後半のアリアがロンド形式で作られるのでロンド・アリアと呼ばれました。そして多くの場合その旋律はガヴォット・リズムを持ちます。(音源)

(1808) Op.70-2 ピアノトリオ第6番, 第2楽章アレグレット

(音源)

(1809) Op.74, 弦楽四重奏曲第10番『ハープ』の終楽章変奏曲

(音源)

(1809) Op.75, 6つの歌曲、第2番

(音源)

(1808) Op.80, 合唱幻想曲 Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-Moll

交響曲第9番の第4楽章『歓喜の歌』の原型です。聴いてみると『歓喜の歌』で使われるような展開がすでに見られて面白い。このような、魔笛の『おれは鳥刺し』みたいな曲があのような名曲になるとは驚きです。(合唱幻想曲の音源)。譜例は省略しますが最後の合唱も第九で使われるネタが見られて面白い(後半の合唱の音源)

Op.83-3、『ゲーテの詩による3つの歌曲』第3番の冒頭

(音源) 旋律の最初の動きが第九の『歓喜の歌』に似ている。Op.80の『合唱幻想曲』とともに第九の原型となったのかもしれない。

(1809–10) Op.84, 付随音楽『エグモント』

Zwischenakt IIIにずれたメロディーが出てくる。

(1812) Op.93, 交響曲第8番, 第4楽章(ロンド形式)

ロンド形式だが、コーダの長いソナタ形式として解釈も可能。オーケストラ版は音量の変化が激しすぎるため、まずピアノ版の音源のリンクを貼ります (ピアノ版音源)。(ピアノ版音源)

オーケストラ版の音源(4楽章の最初は非常に音が小さいですがすぐに爆音で繰り返されますので、音量を上げない方がいいです。) (オーケーストラ版の音源)

(1792) Op.103, Wind Octet in E-flat major

(1792〜1795) Op.4, 弦楽五重奏曲のフィナーレのところで同じ曲を扱っている。

(1817) Op.104(Op.1-3の編曲) , 弦楽五重奏曲

(音源)

(1817–18)Op.106 ハンマークラヴィーアソナタ, 第3楽章の第1主題

斜拍子形だが、最初のアナクルーシスが1小節分に拡大されて前奏のようになっている。(音源)

(1820) Op.109, ピアノソナタ第30番、第1楽章の第1主題

(音源)

(1821–22) Op.110, ピアノソナタ第31番、第3楽章のフーガ

(音源)

(1822) Op.119-2, 4 11の新しいバガテルの第2番と第4番

(1825–26) Op.131, 弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調の第2楽章と第7楽章

楽譜はピアノ用への編曲。(第2楽章の音源) (第7楽章の音源)

カテゴリー:音楽理論