音楽の拍節とフレーズ —時間構造の認知理論—(5)

第6章 第4節 複雑な斜拍子

複雑な斜拍子類

譜例6-1.15などですでに、斜拍子形がさらに小さなアナクルーシスを伴う形をいくつか見てきている。このことから分かることは、斜拍子を階層的に多重にすることができるということである。すなわち、斜拍子の半分先行した枠を元にした小さな斜拍子を作ることができるのである。図6-4.1のように、斜拍子から複斜拍子、複々斜拍子・・・というように装飾を複雑化していくことができる。これらを斜拍子類と呼ぶことができるだろう。これを繰り返すとアナクルーシスは1/2+1/4+1/8+・・・という具合にどんどん大きくなる。

しかし大きく先頭が飛び出した構造はバランスが悪い。伴奏などが、余程明確に強拍の位置をアピールしない限り、そうしたバランスの悪い形での解釈は安定して存続できず、他のより解釈しやすい形に移行してしまったり、1つの統一された構造であることをやめて複数の構造が独立して同時に存在するものとなったりする。飛び出しが大きくなるほど安定性が悪くなるため、斜拍子より複雑な斜拍子はあまり見られない。

裏を取る斜拍子(ウラシャ)類によるフレーズ

だが一方で、斜拍子形からなるフレーズの全体を、リュシー標準形を裏を取る形に置いた構造から作った場合には、この成長が先頭の強拍に近づくように生じるためにバランスが良く、安定性が高いので使用例も多い。このような裏を取る斜拍子によるフレーズは、斜拍子による2小節フレーズの全体を1小節分後続側にずらして裏を取る形にすると考えても、あるいは裏を取る形のフレーズを基に斜拍子を作ると考えてもよい。本論ではこうしたフレーズを省略してウラシャと呼ぶことにする。図6-4.2を見れば分かるようにウラシャは、裏を取る形によって1/2後続側にずれ、斜拍子形によって1/4先行側に戻した位置にスタート地点が来る。

図では例のごとく、裏を取る枠は先頭を斜めにした枠で示し、その上にある斜拍子の枠は末尾を斜めにした枠で示している。

次の譜例6-4.1は典型的なウラシャの例である。m.59後半のD音からの下降がm.61の前半まで続いているが、このD音はアナクルーシスの印象が乏しい。なぜならば、m.60が強拍に当たる小節であると感じられないからである。一方m.59の前半には低いB♭の音が出ており、m.60よりも強い小節と解釈されやすいのである。そこでこの形を、D音をアナクルーシスとするリュシー標準形を、1小節分後続側にずらした裏を取る形として考えてみることができる。この形はさらにD-C、B♭-Gという2音ずつのグループに分かれやすいので斜拍子の形となる。このようにしてこの箇所は、斜拍子が1小節遅れの裏を取る形になっているものと解釈できるのである。

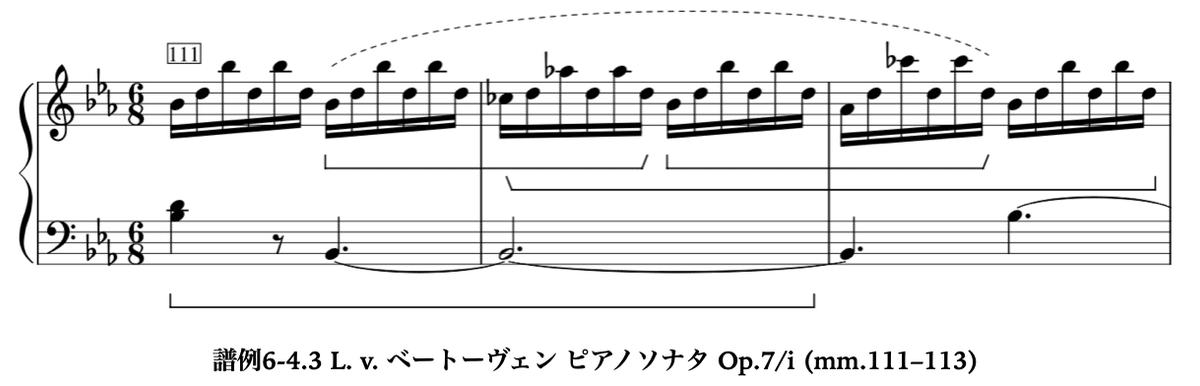

この曲では第2主題を提示した後に執拗にウラシャの形が用いられ(譜例6-4.2, 譜例6-4.3)、冒頭のリュシー標準形(譜例6-4.4)との対比が極めて明瞭である。

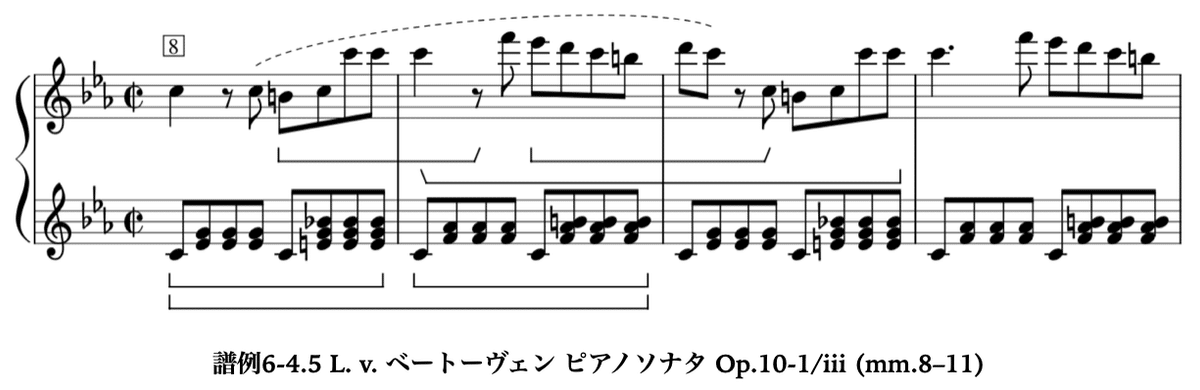

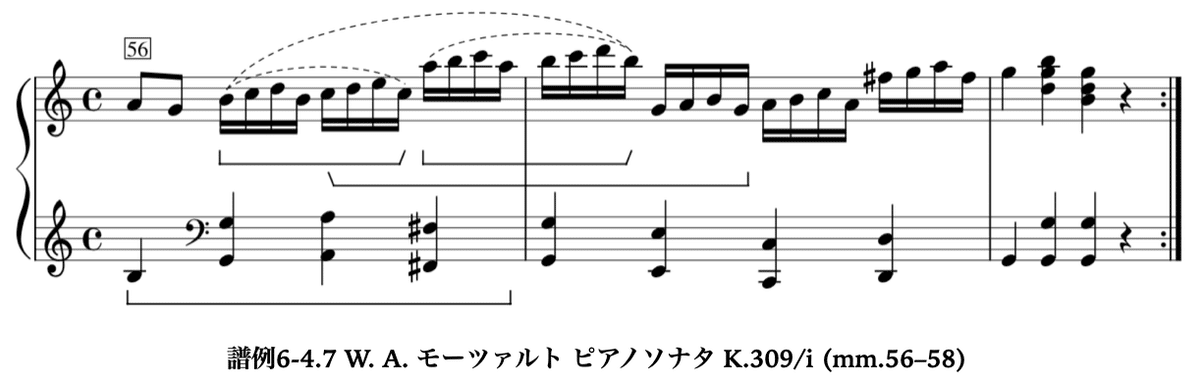

他のウラシャの例も挙げておく。それぞれ、破線スラーによって示した範囲のフレーズの構造が枠によって示されている。

3拍子のウラシャ

3拍子でもウラシャは見られる。ここではショパンがポロネーズの伴奏にウラシャを用いた例を2つ挙げる。裏を取る形を示す枠をさらに(2+1)に分割しているが、これはすでに3拍子における斜拍子や裏を取る形で見てきた通りである。

複雑なウラシャ類

本節の第1項で斜拍子を複斜拍子、複々斜拍子に発展させられると述べたが、同様にウラシャも、ウラ複シャ、ウラ複々シャ・・・などと発展させることができる。次の3つの図は、それぞれ下から、まず支配的な拍節があり、その上に半分後続側にずれた裏を取る枠があり、その上に斜拍子が続くという形をしている。3つ目の図6-4.5に挙げた「ウラ小シャ」という形は、ウラシャにおける斜拍子が一回り小さくなった形である。

次の譜例6-4.12と譜例6-4.13はウラ複シャの例である。

(※このスケルツォ3番ではm.159の1拍目の4分音符をほとんど1小節分まで伸ばしてしまう演奏が多く見られるが、誤りである。そのような演奏は、2拍目からの下降するパッセージを小節の1拍目から始まるかのように演奏している。)

次の譜例6-4.14は、ウラ複シャを終止形フィルインに用いた例である。

次の例は明らかにウラ複々シャである。なぜならば、譜例6-4.12のウラ複シャを2つ融合したものだからである。

ウラ小シャの例は、モーツァルトのト短調交響曲の冒頭である(M. Pauerによるピアノ独奏版に基づく)。この有名なメロディーが斜拍子とよく似ていることは気付きやすいであろう。しかし、支配的な拍節がどこにあるかを特定することは時に非常に困難となる。この解釈では、冒頭の小節を序奏ではなく支配的な拍節がすでに開始しているものととらえている。だが、別の位置に支配的な拍節を置く解釈も不可能ではない。

ウラシャの解釈と、裏を取る形の連続としての解釈の関係

ところで、この節の最初に挙げた譜例6-4.1は、次の譜例6-4.17のように解釈することはできないのだろうか?これはウラシャではなく、単純な裏を取る形を連続させた形である。この場合、m.59の強拍に対して、同じm.59の弱拍からの枠が、後続するタイプのシンコペーションとして従属することになる。

このような解釈は十分可能なものである。このような解釈を、裏を取る形の連続であるということで、ウラウラの解釈と呼ぶことにしよう。ウラウラの解釈は、フレーズのグループがより大きく感じられるようになると不安定になる。これはおそらく次のような理由による。

ウラウラの解釈は、2つのフレーズのグループが強まって1つのフレーズになると、図6-4.3のように2小節分の長さが半小節ずれた形として理解されることになる。すると、2小節の全体に対してのズレは直接1/4の関係を持つことになる。1/4は4章で論じた単純比に含まれないので、もっと単純なものの組み合わせとして理解できる方法が要請されることになる。

これに対してここでのウラシャは、2小節の1/2である1小節分ずらした裏を取る形を斜拍子にしたもの、もしくは斜拍子を1小節後続側にずらしたものである。よって裏を取る形で1/2、斜拍子で1/2と、2段階で1/4の関係を得ていることになる。

すでに裏を取る形として論じた譜例6-2.4も、次の譜例6-4.18のようにウラシャの解釈に遷移することができる。

このようにして、ウラウラの解釈はウラシャの解釈へと遷移することができる。ところで、ウラシャは1つの裏を取る形を含んでいる。よってウラシャが連続する形はウラウラであり、より大きなウラシャへと解釈が遷移する可能性がある。譜例6-4.15に挙げた例は、まさにこのようにして2つのウラ複シャが融合してウラ複々シャとなったものである。

斜拍子形を特殊なやり方でずらしたフレーズ

ウラシャは、斜拍子によるフレーズ全体を裏を取る形としたものであった。裏を取る形というのは、通常はあるグループを支配的な拍節構造全体の半分後続側にずらしたものである(図6-4.8(a))。だが、斜拍子を1/4、1/8ずらしたものと解釈できる例が存在する(図6-4.8(b),(c))。

1/4のズレと解釈できる形の例は、ショパンの練習曲Op.10-3ホ長調(譜例6-4.19)である。この曲の冒頭のセクションは、不思議な特徴を持っている。例えば、m.4の後半と、m.5の前半の伴奏が同じ形を繰り返していることである。通常このような形は小節や小節のグループに一致する位置に現れるものである。この点に注意して譜例を眺めてみると、小節の後半のベース音が次の小節の前半のベース音と同じことが顕著に多いことに気づくであろう。この点に基づいて小節線の位置を変えたのがその次の譜例6-4.20である。

次のように書き換えると斜拍子の存在が明らかになる。しかしこれは、単に小節線の位置がずれて記譜されていたとか、作曲家が間違って小節線を引いたなどということではない。譜例6-4.20の譜表の下に破線で示した拍節構造が、この斜拍子形のフレーズ全体を支配するという構造のために、作曲家は譜例6-4.19のような位置に小節線を引いているのである。

ショパンの練習曲とは違うずれ方をするのが、次のシューマンのトロイメライの例(譜例6-4.21)である。これも、その次の譜例6-4.22に斜拍子として記譜した楽譜を示している。

カテゴリー:音楽理論