未来社会の思考実験

web3の技術を学び、コミュニティ参加していると、未来社会の妄想が始まります。

コミュニティ内でも、具体的にトークンの流動性を考えながらの、コミュニティを活性化させるような会話から、もう少し上位の概念?のような「人間とは」という側面から考える社会シスステムのような話まで。

成田悠輔さんの「22世紀の民主主義」

私は、中田敦彦さんの動画解説でしか見てませんが、今回のこの動画の中で、成田さんが、「本には書いていないなが、AIデータが政治や行政機能を代替するというなら、考えないといけない『アルゴリズム』の公開」という話をしています。

と、ここまで書いていて、なんですが、今から書く文章は、この動画を見ての単なる私の今のイメージを文章にしてみるというだけのことなので、忙しい方は、もうこのnote閉じた方がいいかな。

この動画の中で、

(AIが社会実装されるとして)アーキテクチャー、アルゴリズムを誰が作るのかという問題があると。それを作った人が「支配者?」

というような話が出てきます。

成田さんは、「一般の人に主体性を求めるのではなく、(あきらめてるのかな?)それ(究極アルゴリズム)を考えられる人(一体誰?)が究極のアルゴリズムを創る?そして公開する」というような、まぁ曖昧な(当然ですが)表現をします。

(そうなると言っているのではなく、これも思考実験だと思いますが)

私も、動画で理解した成田さんの話は、「AIがあらゆるデータを(私たちの無意識の行動などあらゆるものからの)収集して、それで社会を動かすというイメージをしたのですが、確かに「じゃあ、そのアルゴリズムを誰が作るの問題」が発生するのかなと。

しかし、私のイメージは、その「究極アルゴリズム」というものも何か一つのシステムということではなく、ローカルで分散で、多様なシステム(環境)が存在するというイメージが最初にありました。

なので、今回の動画の成田さんの「究極アルゴリズム誰が作るの問題」は、これもそのコミュニティごとに多様というイメージでした。

コミュニティごとに、アルゴリズムは公開され、更新されていく。これだと健全なような……。

でも、ここでもアルゴリズムを巡って「紛争」が起きるのかな?

それは、参加する人たちがAIやデータ、アルゴリズムをどの程度信頼するかということになるのか?

それとも、進化した人間は、アルゴリズム支配に何の違和感もなくなるのか……。

ネット上のコミュニティなら、自分に合わなければ抜ければいい。

実世界は?

これから、急速な試行錯誤の実験が、実社会でも起きるのでしょうね。

技術の進歩が、私にでさえ少しイメージ出来るところまで来ています。

ならば、その技術で実現できる未来に確かなものを感じる人が加速度的に増えたとき、状況は一変するのかもしれない。

しかし、世界の中での変化となれば、やはり当面は、「勝者と敗者」が生まれるのでしょうか。

この私のイメージの仕方は、どうなのでしょうか。

思考実験は、内容はどうあれ、その時の自分のイメージを表現してみるということは、頭の整理になるようです。

時々文章にして遊んでみますか。

この人の話、以前NHKで見たような。

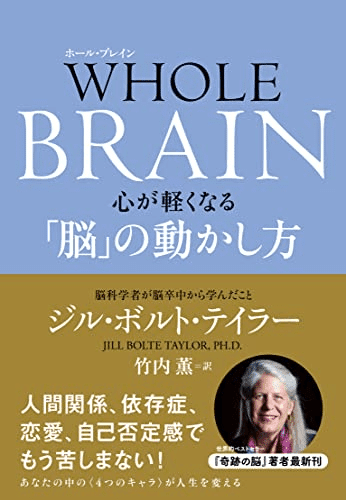

彼女自身が37歳で、脳の左半球が機能停止し、そこからの回復の過程で体験したお話。すごいですよね。