福利厚生のニードをどのように喚起するのか?

良い組織とは何か?

「良い組織とは何か?」と質問されたら、保険募集人の皆様はどう答えますか?もちろん、経営者の中では「悪い組織」にするつもりはないと思いますが、「良い」の定義は経営者にとって違います。昔は「ステークホルダーにとって良い組織」が「良い組織」とされていましたが、今は「従業員にとって良い組織」が「良い組織」と言われるようになった。だから、提案する経営者にとっての「良い組織」が「従業員にとって良い組織」なのかどうか、確認してから福利厚生資金の提案を進めましょう。(従業員にとって良い組織を目指していないなら、提案は難しいです)

「福利厚生」は、中小企業が良い組織を作る上で、欠かせないものとなっています。福利厚生は、給料以外の報酬サービスのことで、その目的は「従業員やその家族が健康で安定してより良い生活を送れるようにすること」と「従業員が働きやすい環境を整えて、一人一人の能力を存分に発揮してもらうこと」です。最近、福利厚生が充実している会社に入りたいっていう需要が高まっていて、企業が採用する際には必要不可欠な要素になっていますね。

福利厚生が求められている背景

今のビジネスの世界では、優秀な人財を見つけて、その人たちがずっと自社で働いてくれることが、とても大事になってきています。世界中がつながりやすくなったり、技術が目まぐるしく変わったり、人が働き方を変えてきたりする中で、会社としてはもっと良い職場を作らなければいけなくなってきています。この流れの中で、福利厚生が、すごく重要なキーワードです。

今の働き手は、給料が良いだけではなくて、仕事とプライベートのバランスや成長のチャンス、健康など、さまざまなことを大事にしています。だから、会社がいろいろな福利厚生を用意してあげることで、働き手から見て「ここで働きたいな」と思ってもらえるようになるわけです。

それから「良い福利厚生を準備している」ってことは、社員を大切にする会社の姿勢が見えますし、それが結果として会社のイメージアップにもつながります。

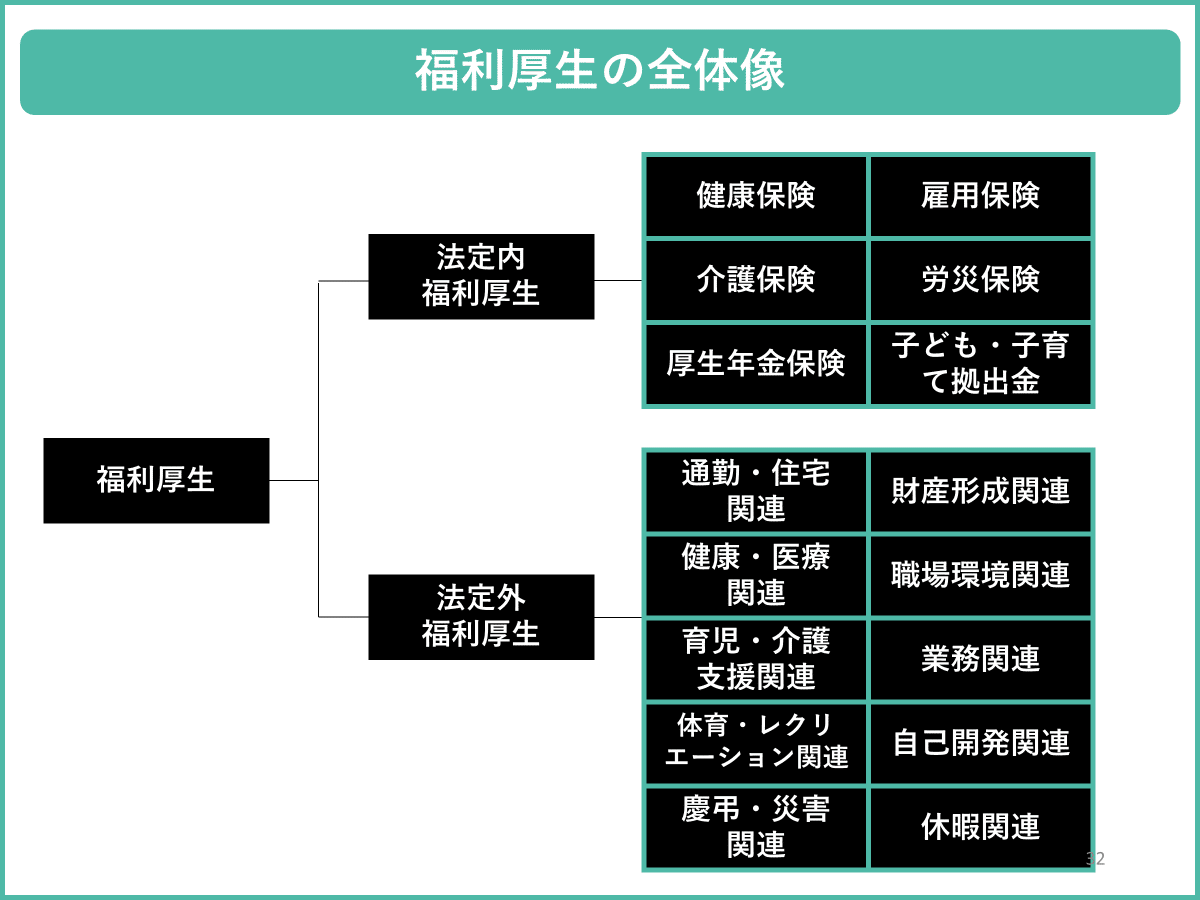

福利厚生の種類

福利厚生にはいろんな種類がありますが、保険募集人の方はよく「福利厚生=退職金」と思っていることが多いです。でも退職金は福利厚生の中のほんの一部にしかすぎません。

福利厚生は大きく「法定内福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分かれ、法定内福利厚生は健康保険、雇用保険、介護保険、労災保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金の6つを指します。

これに対して「法定外福利厚生」はいろんな種類があって、企業によって違います。例えば、弊社では、スキルを学びたい従業員には外部講習の費用を全額負担していますし、正社員には「退職金制度」も用意しています。

皆さんが提案する福利厚生資金は、その中でも「法定外福利厚生」の一部で、「財産形成関連」と呼ばれている分野なのです。経営者の方に福利厚生資金を提案する際は、退職金の提案をする前に、福利厚生の定義や必要性、全体像などを説明して、退職金を積み立てることがなぜ重要かを伝える必要がありますね。(これはかなり重要です)

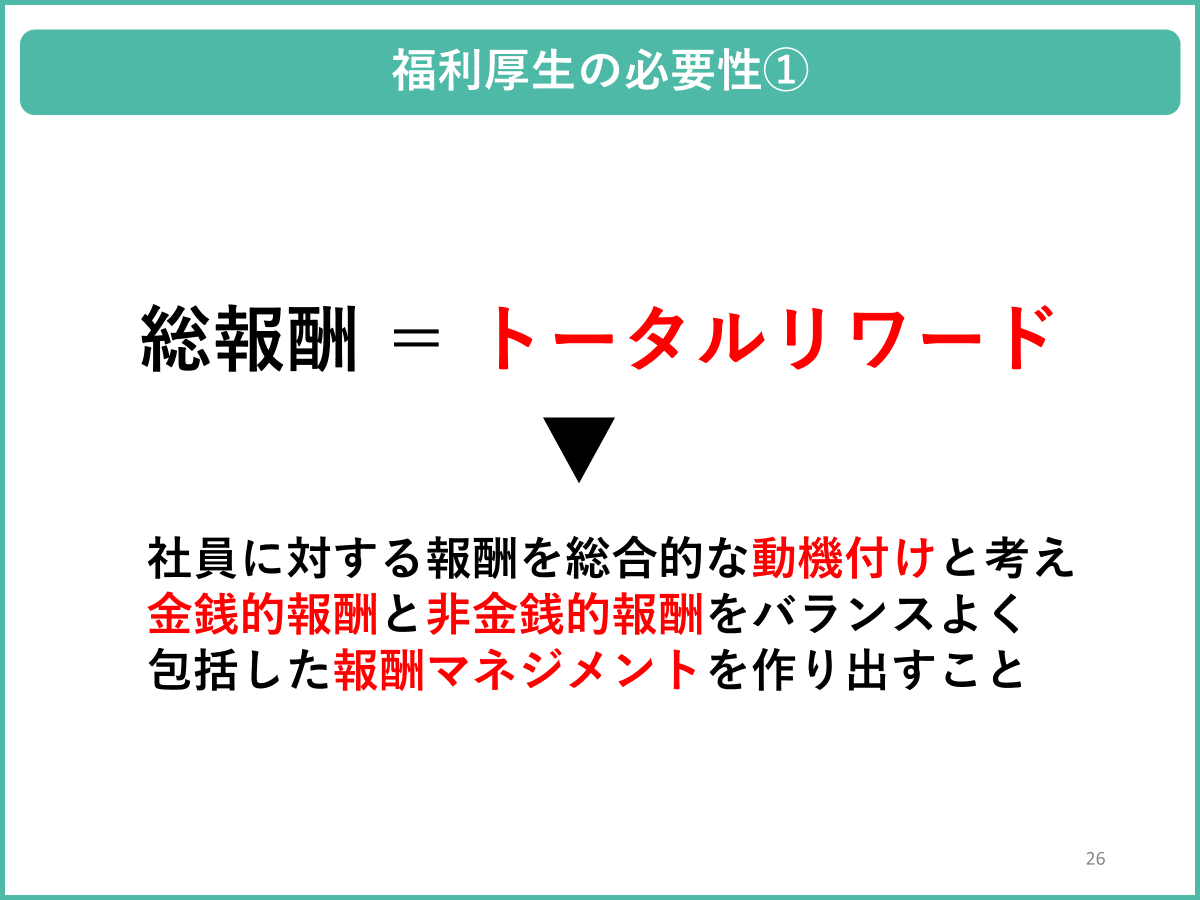

トータルリワード

福利厚生を提案するとき、「トータルリワード(=総報酬)」って言葉を知っておくことが大切です。これは社員に対する報酬を、金銭的なもの・非金銭的なものをバランスよく組み合わせた報酬とすることを意味します。

金銭だけでは従業員を引き止めるのは難しいため、非金銭的な報酬も大事になってきます。給料や賞与だけが大事ではなくて、他の要素も考えないと、従業員は金銭が原因で退職するリスクが高くなるわけです。

もちろん、非金銭的報酬は福利厚生だけではないですが、福利厚生は非金銭的報酬の中でも重要度が高いとされているので、提案する際には意識しておきましょう。

参考)トータルリワード

トータルリワード(Total Reward)は、従業員が受け取る報酬の概念を、単なる給与や賞与といった金銭的報酬だけでなく、健康保険や退職金制度、ワークライフバランスを支えるための制度や環境など、直接的または間接的な報酬全てを含めて考えるアプローチです。

この考え方は、従業員のモチベーション向上、離職率の低減、採用競争力の強化といった人事戦略の目的を達成するために重要とされています。トータルリワードは主に4つの要素から構成されます。

第一に「金銭的報酬」があり、これには基本給、賞与、インセンティブなどが含まれます。

第二に「福利厚生」で、健康保険、退職金制度、育児や介護支援制度など、従業員の安心と生活の質を高めるための制度があります。

第三の要素は「学習と成長の機会」で、キャリア開発プログラムや研修制度、資格取得支援などがこれに当たり、従業員の個人的な成長を支援します。

最後の要素は「労働環境」で、フレキシブルな勤務形態、安全で快適な職場環境、社内コミュニケーションを促進する制度などが含まれ、従業員が働きやすい環境を整えることが目指されています。トータルリワードのアプローチは、従業員一人一人が重視する価値やニーズが異なることを認識し、多様な報酬の組み合わせを通じて各個人の満足度を高めることを目指します。従業員が仕事に対してより高い満足感を持ち、モチベーションを維持することで、企業全体のパフォーマンス向上にも寄与するとされています。このため、多くの企業がトータルリワードの考え方を取り入れ、従業員に対する報酬体系を再検討しています。

福利厚生の積立方法について

福利厚生資金の積み立て方法について福利厚生資金を用意する方法は、生命保険ではありません。現金で積み立てることもできるし、確定拠出年金も最近は増えています。中小企業でよく使われている方法は「中小企業退職金共済(中退共と呼ばれている)」という方法ですが、これは会社の外で運用されるものです。確定拠出年金なども会社の外で運用されるので、これらを「社外準備」と呼びます。

保険募集人の多くは、顧客に対して「生命保険を使った福利厚生資金提案」をすることが多いですが、顧客にはいろんな手段があることを示すことが大切です。いきなり生命保険を提案するのではなく、いろんな方法を説明してから、その中で生命保険を活用して退職金積み立てをするメリットを伝えるのが大事です。

生命保険による積み立ても「社内準備」に該当し、例えば現預金による退職金積み立ても「社内準備」に該当します。社内準備と社外準備、それぞれにメリットとデメリットがあります。

社外準備の一つである「中退共」には、国からの補助があったり、全額損金にできたりするメリットがありますが、従業員が懲戒解雇などで退職した場合にも従業員に退職金が支払われてしまうというデメリットがあります。一方、社外準備の一つである「生命保険」は、従業員の死亡時にも対応できますし、法人に受取人を設定することで、保険解約時の支払金額などを会社の裁量で決めることができるメリットがあります。

ただし、従業員が早期退職した場合に元本割れすることもあります。前述したように経営者に「生命保険で準備するメリットも感じているけど、従業員が早期退職した場合に元本割れするので、生命保険以外で準備することを検討します」と言われたら、皆様はどう対応しますか?よくある回答は、「例えば入社〇年以上の従業員を対象にすることでリスクを軽減できます」という回答です。この回答は間違いではないのですが、本当に大事なのは福利厚生の目的を理解することです。

福利厚生は従業員が安心して長く働くために導入するもので、「従業員が早期退職しない」ことを目指すのだから、「そもそも従業員が早期退職した場合のリスクを考える」というのは本末転倒です。「従業員が早期退職」しないように福利厚生を導入するわけです。経営者に対して福利厚生の目的をしっかり伝えておくと、「生命保険で準備するメリットも感じているけど、従業員が早期退職した場合に元本割れするので、生命保険以外で準備することを検討します」とはならないはずです。

中小企業退職金共済について

中小企業退職金共済(略称:中退共)は、中小企業のための公的退職金制度で、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部が運営しています。

この制度は、主に中小規模の企業が従業員に対して退職金を提供するためのもので、企業側の退職金積立金管理を簡略化し、税制上の優遇を受けられるというメリットがあります。掛け金は事業主が全額負担します。加入者は企業(使用人兼務役員、使用者)であり、多くの中小企業が制度の存在を知らずに退職金制度を設けていない状況があります。

この制度は、退職金制度を独自に設けることが難しい中小企業を支援し、従業員の福祉の増進と中小企業の振興を目的としています(中小企業退職金共済法 昭和34年法律第160号 第1条)。制度には、特定の業種に特化した退職金共済制度もあり、「特定業種退職金共済」(略称:特退共)と総称されます。例えば、建設業退職金共済制度(建退共)、清酒製造業退職金共済制度(清退共)、林業退職金共済制度(林退共)などがこれに該当します。加入条件は、従業員数や資本金の基準によって定められており、従業員は原則として全員が加入します。

ただし、一定の条件を満たす者(例:期間を定めて雇用される者、季節的業務に雇用される者等)は加入しなくても良い規定があります。掛け金は月額5,000円から30,000円までの範囲で選択可能で、特例として短時間労働者は2,000円からの選択も可能です。退職金の額は、掛け金の月額、納付月数、および運用利回りに基づいて定められ、一時払いまたは分割で受け取ることができます。企業が成長して中小企業の基準を超えた場合には、他の退職金制度への移行が可能です。

また、本制度に新たに加入する事業主や掛け金月額を増額する事業主には、掛け金の負担軽減措置が設けられています。

福利厚生資金提案のまとめ

福利厚生プランの提案をする際は、

①良い組織とは従業員にとって良い組織であるということ

②福利厚生がなせ必要なのかを伝える事

③福利厚生の全体像を伝える事

④様々な退職金積立手段がある中で、生命保険を使った福利厚生プランの優位性を客観的に伝える事

が重要だということをお伝えしました。

良い組織づくりの為、皆様が福利厚生の必要性を積極的に伝えていけるようにしましょう。

▼福利厚生提案スクリプトが欲しい方はこちらからダウンロードください▼