介護職が知っておきたい!メンタルを守るGive&Takeの黄金比

介護の現場は、人の命や生活に直接関わる尊い仕事です。利用者やその家族から感謝される瞬間、やりがいや喜びを感じる一方で、「もっと頑張らなければ」と無理をしてしまうことはありませんか? 忙しい日々の中で自分のことを後回しにし、気づけば疲れ果てていた……。そんな経験は、多くの介護職員が感じている現実です。

「自分のケア」と「他者へのケア」のバランス――それが今、介護職に求められている「Give&Take」の考え方です。働く中で、与えるばかりで受け取ることを忘れていませんか? 「与える」ことは素晴らしいスキルですが、それだけでは心や体は疲弊してしまいます。感謝やサポートを素直に受け取り、助けを求めることも立派なプロの姿勢なのです。

本記事では、介護職としてのメンタルを守るための「Give&Take」バランスの重要性や、現場で直面するストレス要因、メンタル不調のサインとその対処法をわかりやすく解説します。「頑張りすぎて疲れてしまった」「もっと健康的に介護の仕事を続けたい」と考えるあなたに、具体的なヒントをお届けします。

さらに、メンタルヘルスを維持するための支援制度や相談窓口についても紹介。これを知っているだけで、安心して働ける環境づくりが可能です。介護現場のプロとして、あなた自身が心身共に健康でいることが、結果として良質なケアにつながります。

「誰かの役に立ちたい」と日々努力するあなたに、今度は自分を労わる時間を作ってほしい――そんな思いを込めて、本記事をまとめました。最後まで読み進めることで、今より少し心が軽くなる、そんな情報がきっと見つかるはずです。

介護職が知るべき「メンタルを守るGive&Take」とは

「Give&Take」の基本概念と介護現場への応用

介護職員がメンタルを守るためには、「与える(Give)」と「受け取る(Take)」のバランスが必要です。

介護の仕事は他者に尽くす側面が強く、自己犠牲が常態化しやすい職種です。そのため、自分が受け取る側に回ることも重要です。

利用者やその家族に対して献身的に介護する一方、職場の仲間からアドバイスや励ましを「Take」することで、自身の負担を軽減できます。例えば、業務の合間に短い休息を取り、同僚と話すことで心の余裕を取り戻せます。

「Give&Take」のバランスを意識することで、長期的に介護職を続けるためのメンタルケアが可能になります。

補足情報・ソース

参考文献: 『介護職のストレスマネジメント』日本介護福祉士協会 (2022)

データ: 介護労働安定センターの調査によると、約60%の介護職員が「職場での助け合いがメンタル維持に重要」と回答しています。

バランスを崩しやすい「Give」に潜むリスク

「与えすぎる」ことで、介護職員は心身の健康を損なうリスクがあります。

介護現場では利用者への献身的なケアが求められるため、自分の限界を超えてしまうことがあります。

シフトの穴埋めで休日返上を繰り返すと、慢性的な疲労や「燃え尽き症候群」になることがあります。無理にGiveを続けると、結果的に良いケアができなくなる恐れもあります。

自分自身を守るためにも、適度に「Give」をコントロールする意識が重要です。

補足情報・ソース

参考文献: 『燃え尽き症候群の予防と対策』厚生労働省メンタルヘルス対策ガイドライン

統計データ: 2021年厚労省調査によると、介護職員の約35%が「過労や心の疲れで退職を検討」と回答。

自己肯定感を保つための「Take」の重要性

自己肯定感を保つには、周囲のサポートや感謝を受け取る「Take」の姿勢が不可欠です。

介護職員は「感謝されない」と感じることが多く、孤立感や自己否定感に陥りやすいです。

利用者や家族からの「ありがとう」という言葉や、同僚からの助けを素直に受け取ることで、自己肯定感が高まり、やりがいが維持できます。

「Take」を受け入れることで、心のバランスが保たれ、前向きな姿勢で働けます。

~ハロー介護職からのお知らせ~

無料コンテンツ「介護職が抑えておきたいケアの心得50」はもう受け取りましたか?下記のリンクよりコンテンツの詳細と受け取り方法の案内をしています。興味のある方はぜひチェックしてみてください!

\今なら完全無料!/

介護職員が抱えるストレスとメンタルの危機

介護現場特有のストレス要因とは?

介護職には、他の職種にはない特有のストレス要因があります。

身体的負担、利用者やその家族との人間関係、そして業務過多が重なりやすいためです。

認知症の利用者への対応、夜勤や早朝勤務、人手不足による長時間労働が日常化し、ストレスを蓄積します。

これらの要因を理解し、ストレスマネジメントを行うことが大切です。

補足情報・ソース

統計データ: 2020年「介護労働実態調査」では、介護職員の約65%が「腰痛や身体的負担」を理由にストレスを感じると回答。

「メンタル不調」のサインとその対処法

メンタル不調のサインを見逃さないことが重要です。

早期に対処すれば、深刻な精神疾患への進行を防げます。

疲れが取れない、不眠、食欲の低下、集中力の低下、イライラが続くなどのサインが出たら、すぐに休息や専門家の支援を求めましょう。

自分の変化に気づき、無理せず対処する姿勢がメンタルを守ります。

補足情報・ソース

参考: 厚生労働省「心の健康相談センター」ガイドライン

メンタル不調が引き起こす仕事と生活への影響

メンタル不調は、仕事だけでなくプライベートにも悪影響を与えます。

心身の健康が損なわれると、家族との関係や日常生活にも支障を来します。

職場でのイライラが家庭に持ち込まれ、家族とのコミュニケーションが減ることがあります。

仕事と家庭の両立には、メンタルケアが欠かせません。

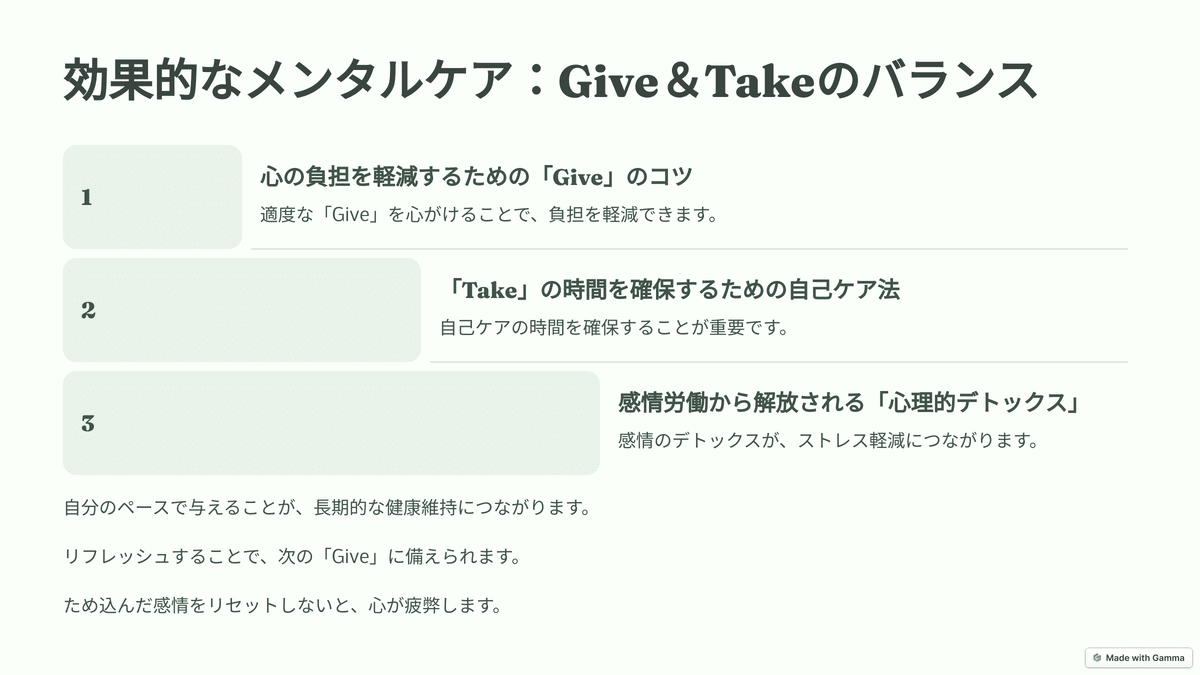

効果的なメンタルケア方法:Give&Takeのバランス

心の負担を軽減するための「Give」のコツ

適度な「Give」を心がけることで、負担を軽減できます。自分のペースで与えることが、長期的な健康維持につながります。

業務の優先順位をつけ、無理な残業は避ける工夫が大切です。

自己管理を意識し、持続可能な「Give」を目指しましょう。

「Take」の時間を確保するための自己ケア法

自己ケアの時間を確保することが重要です。

リフレッシュすることで、次の「Give」に備えられます。

定期的に趣味やリラックスできる時間を取り入れましょう。

「Take」の時間を確保し、心をリセットしましょう。

感情労働から解放される「心理的デトックス」

感情のデトックスが、ストレス軽減につながります。ため込んだ感情をリセットしないと、心が疲弊します。

日記や信頼できる人との会話で、感情を吐き出しましょう。定期的なデトックスで心の健康を保ちましょう。

職場で実践!ストレス軽減のための「与え方」と「受け取り方」

無理なく「Give」を続けるためのチームコミュニケーション

チームで助け合えば、負担が軽減されます。コミュニケーションが取れていると、業務分担がスムーズになります。

定期的なミーティングで情報共有を行いましょう。チームで「Give」を分かち合いましょう。

職場で頼れる「受け取り方」:助けを求める勇気

助けを求めることで、自分を守れます。反対に無理に一人で抱え込むと、メンタルが崩れます。

困ったときは、リーダーや同僚に相談しましょう。

「Take」を意識し、助け合いましょう。

お互いに支え合う「職場環境」の作り方

支え合いの職場は、メンタルを守ります。相互サポートがあると、働きやすさが向上します。

定期的な交流会や意見交換の場を設け、お互いを尊重し合う職場づくりを心がけましょう。

メンタルを守るために知っておきたい支援制度と相談窓口

職場で利用できる「メンタルケア」サポート制度

介護職員がメンタルケアを行うには、職場に用意されているサポート制度を積極的に活用することが大切です。

職場のサポート制度を利用することで、早期にメンタルの不調に対応し、重症化を防ぐことができます。

具体例:

EAP(従業員支援プログラム):カウンセリングやメンタルヘルスの相談が匿名で受けられる制度です。外部の専門機関と連携していることも多く、安心して利用できます。

定期的なストレスチェック:年に1回行われるストレスチェックを受けることで、メンタル不調の兆候に気づくことができます。

産業医や保健師による相談:職場に産業医や保健師が配置されている場合、健康相談やメンタルケアのアドバイスを受けることが可能です。

職場の制度を知り、利用することで、心の健康を維持しやすくなります。自分一人で抱え込まず、制度を活用してストレスを軽減しましょう。

補足情報・ソース

参考: 日本産業カウンセラー協会「EAPの活用ガイドライン」

相談窓口やカウンセリングを活用するポイント

メンタル不調を感じたら、相談窓口やカウンセリングを活用することが重要です。

専門家に相談することで、適切な対処法を見つけ、心の負担を軽減できます。

具体例:

公的相談窓口:「こころの健康相談センター」や「労働基準監督署」に設置されている相談窓口は、無料で利用できます。介護職特有のストレスや職場の問題についても相談できます。

電話相談サービス:「よりそいホットライン」や「いのちの電話」は、24時間対応しており、急なメンタル不調でも気軽に相談可能です。

カウンセリングの活用法:初めてカウンセリングを受ける際は、事前に相談したい内容を簡単にまとめておくとスムーズです。また、1回で改善しなくても焦らず、継続して通うことが大切です。

自分に合った相談窓口やカウンセラーを見つけ、早めに相談することで、メンタルの回復が期待できます。

転職を考える際のメンタルヘルスの見極め方

転職を検討する際は、メンタルヘルスに配慮した職場かどうかを見極めることが重要です。

メンタルケアが整っていない職場では、転職しても同じ問題に直面する可能性があるためです。

具体例:

職場のサポート体制を確認:「ストレスチェック制度」や「メンタルヘルス相談窓口」があるかを確認しましょう。求人情報や面接で質問するのも有効です。

離職率や労働環境:介護施設の離職率が高い場合、職場環境に問題がある可能性があります。口コミサイトやハローワークで情報を収集しましょう。

面接時の雰囲気:面接時に職場見学が可能なら、スタッフ同士のコミュニケーションや働く姿勢を観察し、メンタルヘルスに配慮した職場か判断しましょう。

転職先を選ぶ際は、メンタルヘルスに配慮したサポート体制や働きやすい環境が整っているかを重視し、自分の心を守る選択を心がけましょう。

介護職がメンタルを守るための「Give&Take」まとめ

介護職員が長く健康的に働くためには、「与える(Give)」と「受け取る(Take)」のバランスが不可欠です。自分のケアと他者へのケアを両立し、ストレスを軽減しながら働くことで、心身ともに充実したキャリアを築くことができます。

◇重要なポイントのまとめ

Give&Takeのバランスがメンタル維持のカギ

Give: 利用者や家族への丁寧なケア、職場での協力。

Take: 同僚からの助けを受ける、感謝を素直に受け取る。

「与えすぎる」リスクとその対処法

自己犠牲が続くと「燃え尽き症候群」やうつ病のリスクが高まる。

対処: シフトや業務負担を適切に管理し、無理をしない。

自己肯定感を高める「受け取る姿勢」

利用者や家族からの「ありがとう」を認識する。

同僚や先輩からのアドバイスや励ましを大切にする。

介護現場の主なストレス要因

身体的負担(例:腰痛)

人間関係のトラブル

業務過多による長時間労働

メンタル不調のサインと対処法

サイン: 不眠、食欲低下、イライラ、集中力低下。

対処: 休息、専門家への相談、リラックス法の実践。

利用できる支援制度と相談窓口

EAP(従業員支援プログラム): 匿名でカウンセリングを受けられる。

定期ストレスチェック: メンタルヘルスの現状を把握する機会。

産業医・保健師相談: 職場内で健康相談ができる。

プロの介護職員として大切にしたい考え方

自分を大切にすることは、良いケアにつながる。

自分のメンタルや体調を守ることが、結果として利用者への質の高いケアにつながります。助け合いの精神を忘れない。

「一人で抱え込まない」ことが、心の健康維持には重要です。同僚や職場のサポートを活用しましょう。自己成長と休息のバランスを意識する。

スキルアップや知識向上も大切ですが、適切な休息があってこそ、長期的に成長できます。

▼こちらの記事もおすすめです▼

\今なら無料特典付き/

~ハロー介護職からのお知らせ~

無料コンテンツ「介護職が抑えておきたいケアの心得50」はもう受け取りましたか?下記のリンクよりコンテンツの詳細と受け取り方法の案内をしています。興味のある方はぜひチェックしてみてください!