コーヒーと中国、そして中国料理

2011年から15年まで中国の深圳に住んでいました。

コーヒーに関連する話です。

当時は、残念ながら、コーヒーを外で飲むのはめったになくて、家でいつものように淹れるか、たまに誰か(もっぱら日本人)と一緒のときにStarbucks に行くか、そんな感じでした。中国人との交友においては、お酒以外の飲み物はほぼ100%中国茶でした。

1.深圳のコーヒー状況

それが今はどう変わったか?

やっぱり「経済力」なのでしょうね。

言い辛い内容ながら、10年以上前の深圳のごく一般我々のような給与所得者の所得水準は決して高くはなく、Starbucks がかなりの「贅沢な場」であったし、普通の食事のときは、水か当たり前のように中国茶でした。それ以上に、中国的な健康志向でコーヒーは受け入れないところが強く、コーヒーに関しては、残念ながら中国人スタッフと我々日本人とでは壁を気にしないようにするしかなかったのです。

それが、2023年11月。

プライベートに深圳に行ったときに、何と、素晴らしい環境ができあがっていた!下記もご高覧いただけると幸いです。

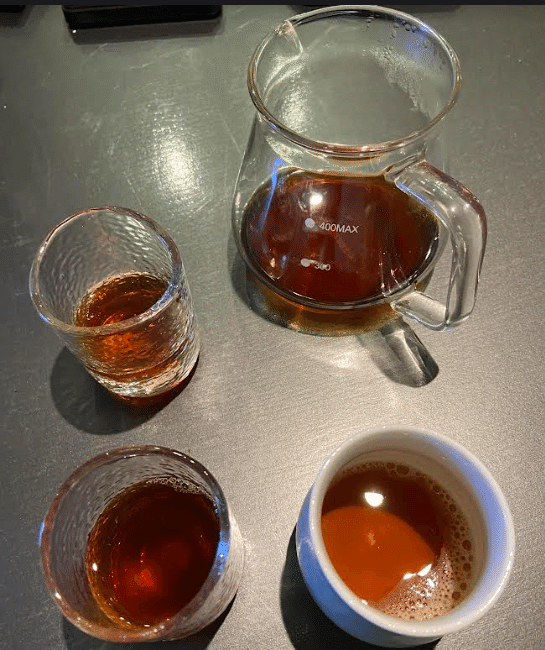

コーヒーそのものを真に楽しむ空間。

隣り合わせたお客さんとのコーヒー談義すらできる!店も二人それぞれのテイスティングまでさせてくれてコーヒー談義を一層盛り上げてくれる。

激変した深圳。今すぐにでもまた行きたいくらいです。

2.華南地区とコーヒー

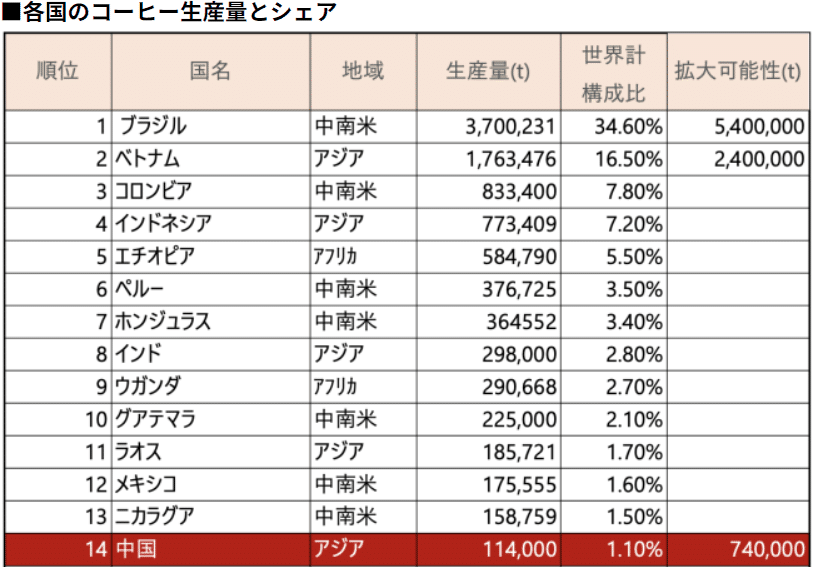

一方で、中国のコーヒー生産量は、2020年データでは世界で14位です。

コーヒー産地としての中国。実はそんなには知られていないのではないでしょうか。主要産地は「雲南地区」。そうです、プーアール茶で有名な地区。上記GEE COFFEE でメニューに存在しているのを発見し、驚き、小躍り!した次第なのですが、更に注文の際に「お茶ではないですよね」って念押しをした間抜けぶりでした。。バランスがよく取れて、すっきりとした味わいのコーヒーでした。(買って帰るべきでした。旅の後日程を考えやめてしまったのが至極残念)

産地としての脚光を浴び、更に巨大なマーケットとしてますます存在感が増していきます。ちなみに最大手のLUCKIN COFFEE は4,500店舗!(当たり前のように深圳を歩いているときにかなりしばしば出会いました)。 Starbucksが4,000店舗。日本のStarbucks が1,885店舗、と比べると、巨大さの想像がつきます。

下記記事は、更に次の勢力!として日本にも急攻勢をかけているCOTTI COFFEE を紹介しています。

そんな、急変貌を見せている中国のコーヒーマーケット。

食事においても、「中国料理とコーヒー」のマッチが、いわゆるFUSION料理系から、徐々に広がっていくのではないかと期待しています。〆としてのすっきり感を出すのにかなりの料理に共通だと思うんですよね。