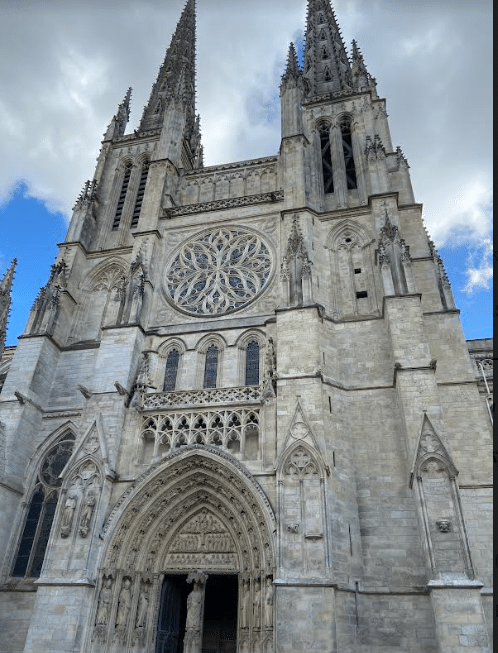

キリスト教の「荘厳」「華麗」に久し振りに身を委ねる

メドックマラソンの翌日は、市内「超」観光!でした。

ボルドーの市内繁華街中心部では、あちこちに記念のT-シャツを早速身に着けた人々が闊歩していて、こっちもお仲間で、「お疲れ!」をココロで通じ合わせ、爽快な気持ちに浸っていました。

たいして時間もないことから、超定番の「大聖堂」とその周辺を歩き回り、歴史の重みを東洋からの家族3人が感じ取った実質半日の観光です。

ヨーロッパは久しぶりです。

今、諸展開でずっとマレーシアシンガポールしているのですが、昔一度短い間ですがロンドンに仕事で住んだこともあるし、ヨーロッパいろんな国も行って歩いて「歴史の重み」を十分感じたものでした。それは大きく「宗教」が根底に来るものと思います。

「荘厳」

「華麗」

大聖堂の真ん中あたりの席に落ち着き、一人静かに歴史の重みに身を委ねていると、華やかさすら力の一つに変貌して、圧倒的な重厚さに身が包まれていくのがわかります。

華麗のほうは、カトリックに色彩がより強いのでしょうが、荘厳においては、広くキリスト教に基礎を置くものなのでしょうね。この荘厳さはキリスト教のものなのでしょう。

例えば昨年東南アジアを回ったときに、諸国の中国寺院を巡ってみました。東南アジアの中国系の人々は祖国を離れ新たな国に身を置く際に、当然ながら心細さも強いし、出身地域の同郷が集まる寺院をすごく大切にしてきています。その空気感は、キリスト教の「荘厳」「華麗」とは随分違うものでした。もっと、如何にも東洋的に「親密感」が強い。寺院の門をくぐれば、誰でも温かく迎えてくれるような気軽さに包まれているようです。

一方で、我がニッポンは?

私自身に宗教に頼ろうとする気持ちが希薄なところが大きいのでしょうが、寺院全体に「冷淡さ」が強く感じられてしまうのは、一体なぜなのでしょうか?端的なのが「金閣寺」です。昔の建立当初は知りませんが、今ではたぶんずっと観光地の筆頭クラスの位置付けでありながら、「遠くから眺める」(遠くからありがたる?)だけですよね。

今、ボルドーでのマラソンを終え、僅かなボルドー観光の後に、バルセロナに来ました。ここでは、ちょっとマラソンの前後合わせて走りすぎたところでもありますので、少々休みまして、宗教観にも少々触れながら、できるだけ「食」にも繋げ(基本的には宗教と食は密接に繋がるものだと思います)、ヨーロッパのカトリック社会VS東南アジアの中華寺院文化社会、はたまたヒンドゥー、イスラム。そしてVS日本を入れた3極での違いとその要因等々について感じたままを呟いてみたいと思います。

よろしくお願いします